古典日记:月光骑士与宫廷诗人——吉尔·班舒瓦(四)

古典日记系列

[展开/折叠]-

如何欣赏古典音乐——写在一切的开端(一)

跟着BLOG主脚步一起探索古典音乐的千年故事

-

教皇的鸽子与千年圣咏——格里高利一世(二)

聆听教会圣咏的发展,领悟宗教音乐的特色

-

萌芽的音乐,隐秘的史诗——纪尧姆·迪费(三)

聆听文艺复兴初期技巧与感性融合的奠基者故事

-

月光骑士与宫廷诗人——吉尔·班舒瓦(四)

聆听勃艮第乐派跨越千年的细腻抒情风格

-

变革前夜的明灯——约翰内斯·奥克冈(五)

勃垦第乐派最后一位大师,法兰德乐派的奠基者

-

法兰西音乐之王——若斯坎·德普雷(六)

文艺复兴中期宗教音乐和世俗音乐纷纷翻开最辉煌的一页

-

罗马正统最后的荣光——乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳(七)

一起拉开文艺复兴后期腥风血雨的大门

-

欧洲的拉索,世界的拉索——奥兰多·迪·拉索(八)

文艺复兴迎来了最后一位音乐巨匠

-

孤岛的回响——威廉·伯德(九)

英格兰撕裂了文艺复兴时代最后一位音乐巨匠

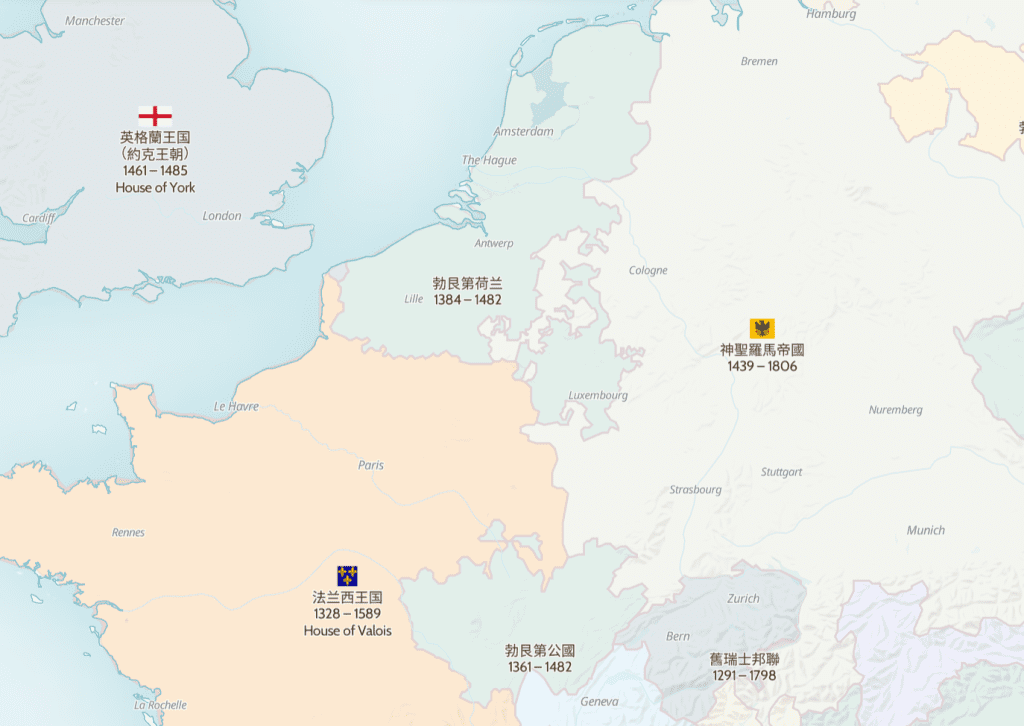

在欧洲音乐史上,文艺复兴的曙光往往被纪尧姆·迪费的辉煌所笼罩,但若没有吉勒·班舒瓦(Gilles Binchois,约1400–1460)的温柔月光,这段黎明将失去一半的诗意。作为勃艮第乐派最细腻的抒情者,班舒瓦以近乎隐秘的方式,将中世纪晚期的严谨复调悄然转化为充满人性温度的艺术。他不是迪费那般穿梭于教皇与帝王之间的国际巨星,而是深耕于勃艮第宫廷的“音乐诗人”,用简洁而深刻的旋律,叩响了文艺复兴的大门。

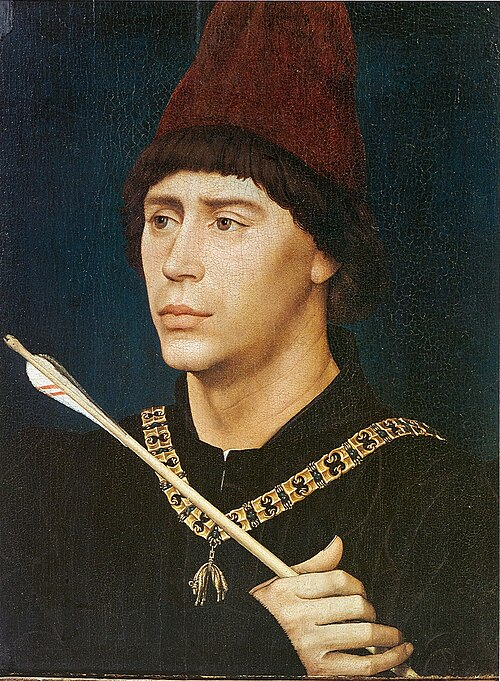

序曲:优雅的权力熔炉

15世纪的勃艮第公国,是欧洲最悖论的存在:它并非王国,却凭借联姻与外交织出一张覆盖低地国家与法国东部的财富网络。在“好人菲利普”(菲利普三世/1396—1467)的宫廷中,艺术不仅是装饰,更是权力的宣言。这位公爵身穿绣金锦袍,主持着欧洲最奢侈的宫廷——他豢养着两百名骑士组成的卫队,宴席上同时放飞孔雀与天鹅形状的糕点。与意大利城邦的世俗狂欢不同,勃艮第的审美融合了骑士精神的浪漫与基督教虔诚的庄重——而音乐,正是这种二元性的完美载体。

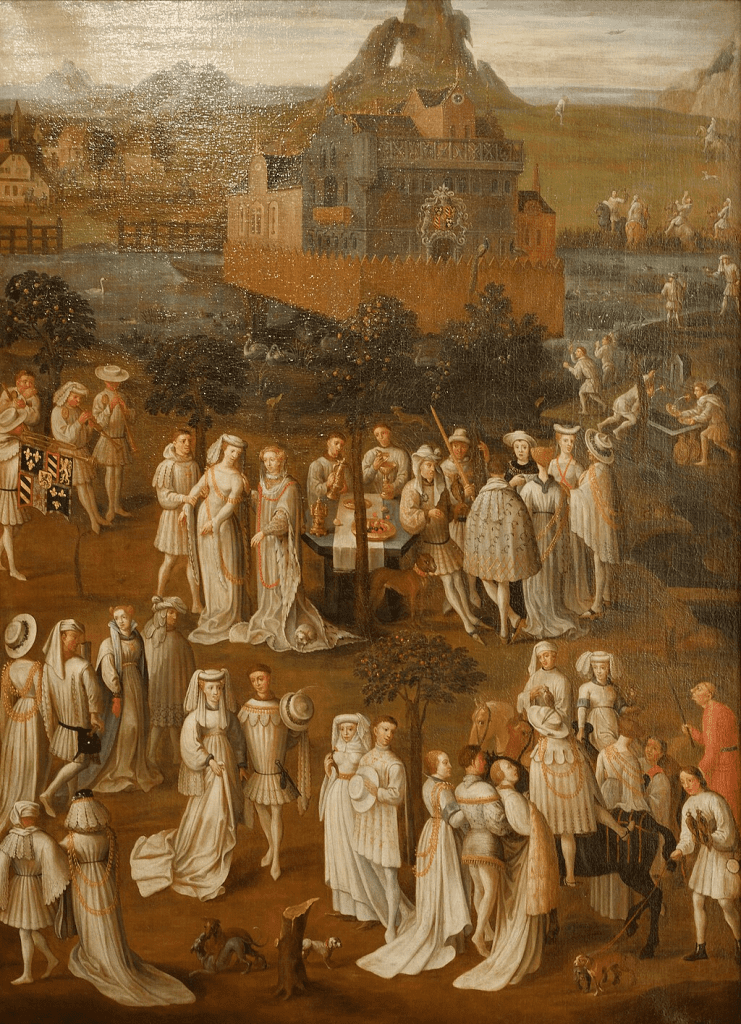

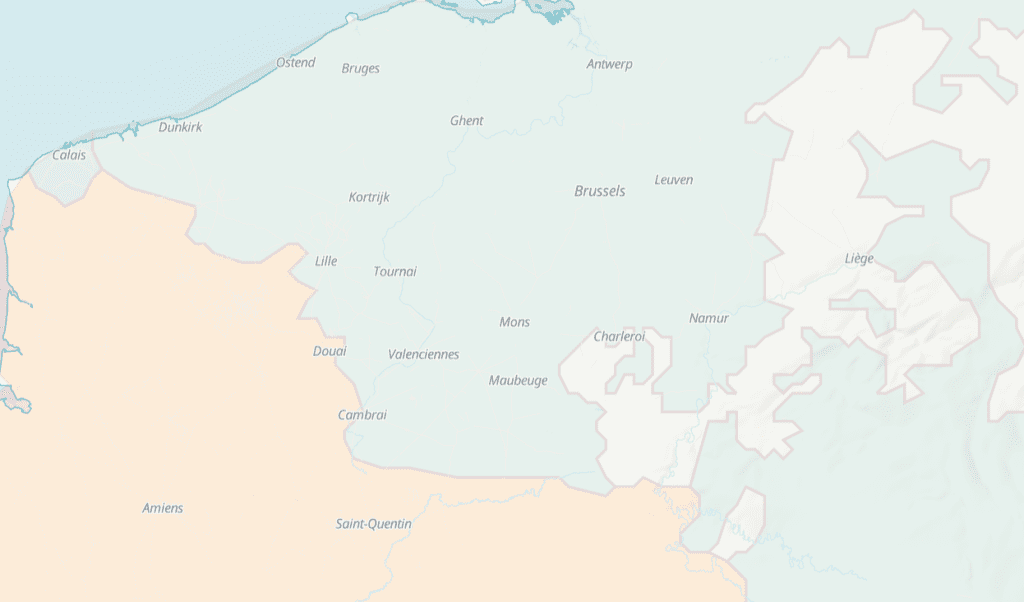

勃艮第宫廷所在的第戎、布鲁日、根特等城市(勃艮第没有固定的宫廷地址),恰好处在南北欧贸易路线的十字路口。这里既是汉萨同盟的商业节点,又是意大利银行业家北上的前站。1430年,好人菲利普与葡萄牙公主伊莎贝拉(1397-1471)联姻,由此开启了勃艮第-伊比利亚的文化通道;在婚礼现场,好人菲利普现场创立了著名的金羊毛骑士团(一个精英荣誉骑士团体,骑士团成员是分散在各处的贵族),他们共同将骑士典礼仪式推向极致。

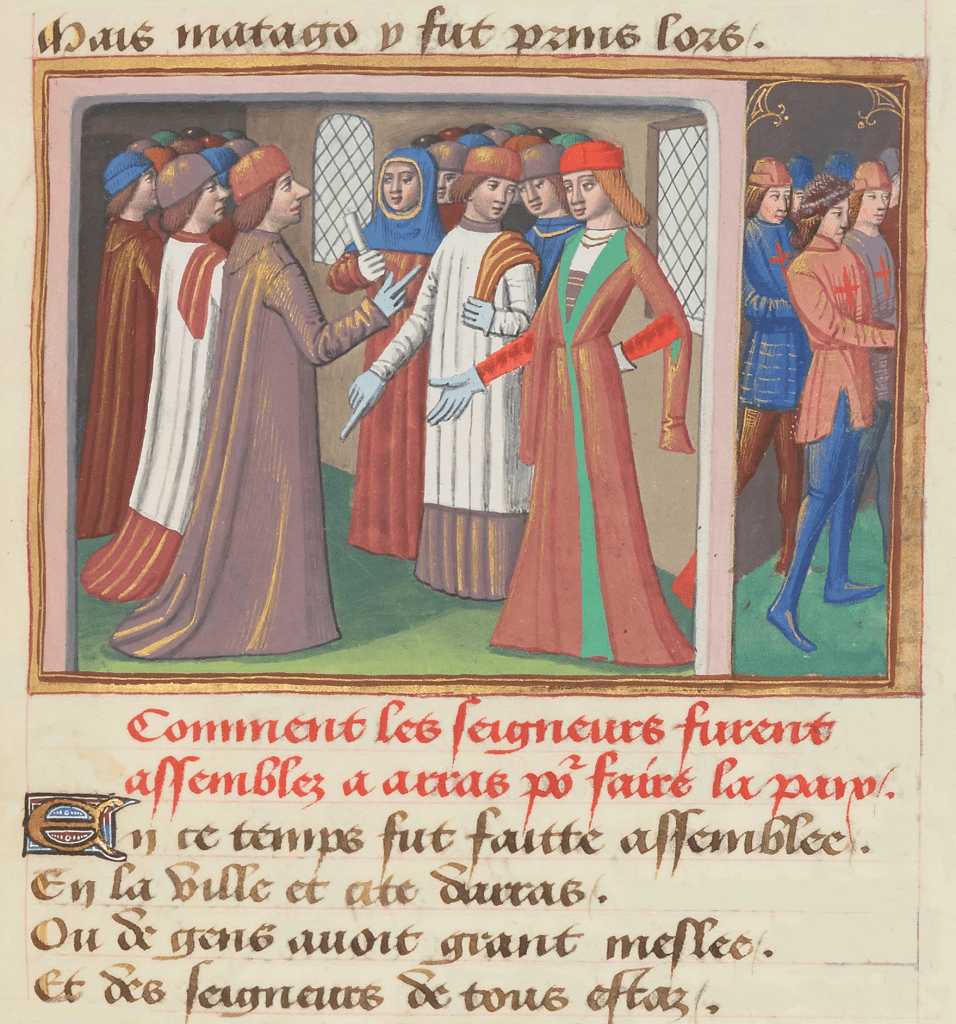

1435年,好人菲利普又成功与法国国王查理七世共同签署了《阿拉斯条约》,该条约终结了阿马尼亚克派与勃艮第派之间的内战,等同于迫使法国承认勃艮第实际独立。勃艮第逐渐增长的政治影响力,折射出的,是整个勃艮第宫廷是对文化软实力的精心布局。

15世纪,当美第奇家族在佛罗伦萨赞助绘画时,好人菲利普公爵正在用音乐构建另一种文艺复兴。菲利普每年花费相当于今日数百万欧元的资金供养乐师,他的宫廷礼拜堂最高峰时(1440-1450前后)拥有35名声乐演员和12名器乐手,其规模足以与同时代教皇尤金四世(Pope Eugene IV)和尼各老五世(Pope Nicholas V)的罗马教廷礼拜堂相媲美。正如著名编年史家乔治·沙泰勒兰(约 1405 或 1415 年-1475 年)在其鸿篇巨著《编年史》(Chronique des faits et gestes de Philippe de Bonne, duc de Bourgogne)中的记载,勃艮第的权力体现在其文化声望与艺术消费上,其宫廷是文明的殿堂,而非仅仅是战争的策源地。

第一乐章:扛枪的音乐神童

小班舒瓦大约是在1400年前后出生在今天比利时的蒙斯(Mons),他爹让·德·班什曾经担任埃诺公爵威廉四世及后来的埃诺女伯爵杰奎琳的顾问,属于“体制内家庭”。按说这种家庭出来的孩子应该走仕途,但年轻的班舒瓦却偏要搞艺术。勤奋好学小班舒瓦年纪轻轻就已经在音乐上颇具造诣,1419年,年仅19岁的班舒瓦就在蒙斯的圣沃德鲁教堂当起了管风琴师。那时候管风琴师可真是个技术活儿,不仅要日常维护、修理这个跟教堂一样大的乐器,还需要随时在领导视察的时候拿出一两手绝活演奏。闲暇时候还需要作几首小区,更新一下乐谱,可以说只要是跟管风琴相关的都跟我们的班舒瓦有关系。

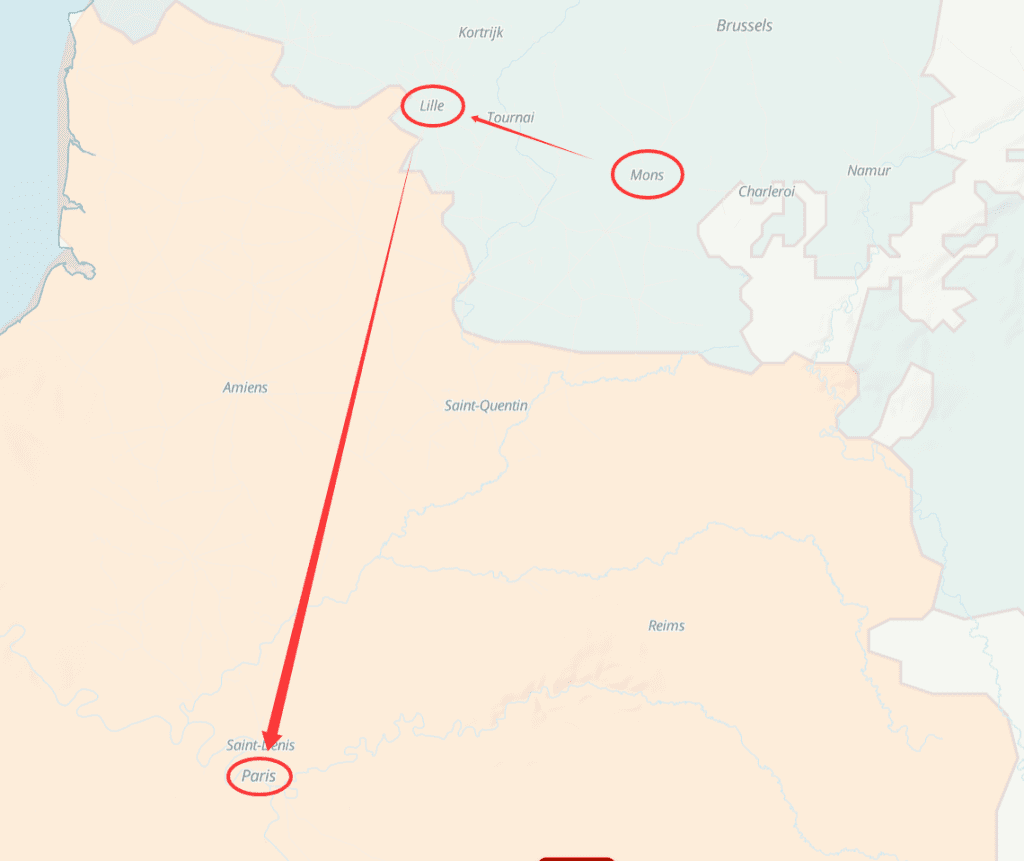

但班舒瓦显然不满足于在教堂按键盘,1423年,作为艺术生的班舒瓦突然跑到里尔参军去了(历史记录很少)。当时正值法国和英格兰的百年战争,勃艮第公国和英格兰是盟友,有证据表明,班舒瓦可能效力于英格兰的萨福克公爵威廉·德拉波尔麾下,随后跟随大部队前往了巴黎。

我们现在已经很难考据,当时勃艮第民风,一个教堂管风琴师突然扛起长矛去打仗是不是常态,但这堪比贝多芬拿着步枪参加拿破仑战争的行为,放现在来看多少是有些抽象的。又过了几年,在1426年时,萨福克公爵委托班舒瓦创作了一部鲜为人知的回旋诗《正如我时而忆起》(Ainsi que a la foiz m’y souvient),但很可惜的是,原谱已经遗失,只有部分残缺的后世抄本,可能保留了部分旋律框架。

第二乐章:宫廷的浪漫骑士

1427年前后,班舒瓦正式加入勃艮第宫廷礼拜堂,成为了“好人菲利普”公爵的宫廷核心音乐家。前面也说过,这位公爵可是个文化烧钱爱好者,他的宫廷乐队规模堪比教皇合唱团,据记载班舒瓦这时期的工资就已经有年薪30里弗尔(大约相当于现在15万欧元购买力),可以想象一下当时的勃艮第宫廷多舍得砸钱。班舒瓦在这里如鱼得水,1431年就给公爵的私生子安东尼(1421–1504)的洗礼写了首经文歌《新旋律之歌》(Nove cantum melodie)——可以说是相当的会做人了。

时间逐渐流逝,来到1430年代后期,班舒瓦在宫廷中不断学习和创作,与同时代的作曲家纪尧姆·迪费(就是上一篇的主角),共同奠定了“勃艮第乐派”的基石。这一风格的核心特征体现为三声部的主导结构:高音声部承载清晰优美的旋律,中声部提供和声支撑,低音声部则奠定沉稳的基调和节奏框架。这种简洁而均衡的声部处理,有意摒弃了中世纪音乐中常见的复杂节奏技巧,转向更为直接而情感充沛的音乐表达。这种音乐风格的转变,也被普遍认为是从古典走向文艺复兴的标志之一。

同时期,班舒瓦的创作尤其以旋律创新著称。他的世俗歌曲代表作《愈益浓烈》(De plus en plus)凭借流畅如歌的旋律线和细腻的情感刻画,体现出非常成熟的三声部勃艮第音乐风格,与班舒瓦在1430 年代(推测为1430-1435年间创作)的创作状态完全吻合。让这首音乐成为了15世纪香颂(Chansons)

知识点:“经文歌-香颂”(Motet-Chanson)是什么?

[展开/折叠]-

香颂 (Chanson) 的部分:作品的上声部(高音和中音声部)演唱的是一首法文的世俗哀歌诗。歌词充满了对死亡的控诉和对逝去大师班舒瓦的哀悼,情感真挚,这是典型的“香颂”体裁特征。经文歌 (Motet) 的部分:与此同时,作品的最低声部(男高音声部),演唱的却不是法文歌词,而是一段拉丁文的圣咏经文,即安魂弥撒的起始句:”Requiem aeternam dona ei, Domine” (主啊,请赐予他永恒的安息)。这是典型的“经文歌”元素。因此,“经文歌-香颂”这个混合的名称完美地描述了这首作品独特的结构,也体现了文艺复兴时期作曲家的高超技艺。

第三乐章:教会的月光诗人

1440年代,班舒瓦已在勃艮第宫廷服务了近二十年,地位稳固,正是其创作高峰。这时期,班舒瓦的创作开始逐渐从香颂转向宗教音乐。虽然班舒瓦一生中最高的成就集中在他创作的勃艮第香颂音乐上,但实际上,他存世的作品反而更多是他人生中后期创作的宗教音乐作品。这时期,班舒瓦融合世俗旋律与神圣文本,创作大量弥撒曲和经文歌,他的作品也被抄录传播至意大利、英格兰等地。

这段时期,比较具有代表性的歌曲是班舒瓦创作的经文歌《天佑圣母》(Ave regina caelorum),这首经文歌展现了班舒瓦完全成熟的复调写作技巧,以及对“勃艮第风格”的完美驾驭。成功融合了宗教音乐的庄严性与勃艮第宫廷特有的优雅气质,显示出他在神圣与世俗题材之间的自如转换能力。

比较有意思的是,1464年,纪尧姆·迪费也创作了一首极为著名的《天佑圣母》(Ave regina caelorum III),并且是作为一首为自己的死亡做准备的个人祈祷曲。学术普遍认为迪费的这首《天佑圣母》是在班舒瓦之后创作的,考虑到两者晚年可能存在的交流,因此迪费很可能知道并借鉴了班舒瓦的旋律或创作理念,然后将其发展成规模更大、更个人化的作品。各位观众不妨对比聆听两首音乐之间的区别,对理解两个同时代的音乐大师的创作理念,应该会很有趣。

第四乐章:哦,班舒瓦修士!

班舒瓦于1453年正式从勃艮第宫廷退休,迁往埃诺地区的苏瓦尼定居。这次退休并非单纯隐退,而是带着勃艮第公爵赐予的丰厚养老金与圣文森特学院教堂的教长职位——这是公爵对他三十余年忠诚服务的最高认可。在苏瓦尼,他虽远离了宫廷的奢华宴会与国际政治漩涡,却并未脱离音乐生活。作为当地教堂的教长,他很可能指导着唱诗班的音乐活动,并将勃艮第宫廷音乐带入地方宗教仪式中。

1460年9月20日,班舒瓦在苏瓦尼逝世,被安葬于圣文森特教堂。他的离世震动了欧洲音乐界,最深刻的悼念来自其老友纪尧姆·迪费。迪费特意创作了悼歌《哦,班舒瓦修士》(O proles Hispaniae),在歌词中赞颂他”以甜蜜旋律充盈世界”(qui totum orbem suavissima melodiae replevit)。这句评价绝非泛泛之辞——它精准概括了班舒瓦艺术的本质:用看似简约的旋律线条承载深刻的情感共鸣,让神圣与世俗的边界在音乐中消融。

终章:音乐先知

班舒瓦的历史地位在其身后迅速确立。音乐理论家约翰内斯·廷克托里斯在其1477年完成的《对位艺术》(De arte contrapuncti)中,将班舒瓦与迪费、邓斯泰布尔并列为”十五世纪最值得敬仰的作曲家”,强调他们的作品”至今仍被世人推崇”。更重要的是,班舒瓦的旋律创作直接滋养了下一代文艺复兴大师:约翰内斯·奥克冈在复调织体中继承了他绵长如歌的旋律思维。而若斯坎·德普雷则进一步发展了那种将细腻情感注入宗教文本的能力。甚至到16世纪,他的作品仍在被抄录、改编,成为音乐家们的创作素材——这种跨越时代的直接影响,印证了迪费那句”充盈世界”的评价绝非虚言。

后记

大家好,这里是梦雨玲音的BLOG主,这是古典日记系列的首个后记,文艺复兴早期篇章终于写完,可以说是长舒一口气。古典日记这个系列是我本人一直想写的东西,但俗话说万事开头难,其实在BLOG刚建立的很多年前,我就已经开始构思,撰写相关的内容。但是无奈自己的文笔、阅历、鉴赏水平均不足以写出让大家眼前一亮的作品,所以一直搁置到现在才逐渐动笔。

整个古典日记,计划是从中世纪开始,一路写到现代,基本上以“人物”为指引,配上音乐,让大家能一边阅读,一边聆听,一边感悟。这注定是一个很漫长的码字计划,放在过去,光翻译就已经会让BLOG主崩溃,但现在有了AI翻译后,让查阅资料变得更为方便,也能让BLOG主节省大量的时间。

这种长文注定阅读的人不会多,但BLOG主还是尽了全力,确保撰写的内容真实、可靠。许多互联网上流传的无法核实的内容,BLOG主都会尽力删去,只留下可信度高的内容。但当然,由于精力限制,绝大多数内容来自各个语种的维基百科,如果需要更进一步核实乐谱的原始出处,历史档案资料的核查,BLOG主只能就最关键的部分查阅数字档案馆的扫描件,无法做到全部内容都一一核对。因此如果有错误,非常希望各位留言指正。

总之,BLOG主已经不止一次说,这个系列可比毕业论文难多了。希望这个系列的文章,能带领更多认了解古典音乐的魅力,也为中文互联网上,做出一点微不足道的贡献。如果这个系列未来做成视频,应该会上传BILIBILI,再次感谢!下一篇应该就会迈入文艺复兴中期了!(全文4759字)

引用资料

好的、坏的和丑恶的:乔治·夏特兰作品集中的勃艮第、法国和英格兰形象(一) – 知乎

Digital Image Archive of Medieval Music(主要参考数据库)

Digital Bodleian(主要参考数据库)

维基百科(参考中文、英文、意大利语、法语等大量词条/已在原文中引用)

世界历史地图集(本文地图截图)

QQ音乐(本文部分引用音频)

Scriptorum de musica medii aevi nova series

The Art of Counterpoint

On the Art of Counterpoint

3条评论

平静

太长了 不过有机会再翻看 66666666

乐子

很棒的文章,BLOG主加油!

huoyanyan

感谢支持!