古典日记:萌芽的音乐,隐秘的史诗——纪尧姆·迪费(三)

古典日记系列

[展开/折叠]-

如何欣赏古典音乐——写在一切的开端(一)

跟着BLOG主脚步一起探索古典音乐的千年故事

-

教皇的鸽子与千年圣咏——格里高利一世(二)

聆听教会圣咏的发展,领悟宗教音乐的特色

-

萌芽的音乐,隐秘的史诗——纪尧姆·迪费(三)

聆听文艺复兴初期技巧与感性融合的奠基者故事

-

月光骑士与宫廷诗人——吉尔·班舒瓦(四)

聆听勃艮第乐派跨越千年的细腻抒情风格

-

变革前夜的明灯——约翰内斯·奥克冈(五)

勃垦第乐派最后一位大师,法兰德乐派的奠基者

-

法兰西音乐之王——若斯坎·德普雷(六)

文艺复兴中期宗教音乐和世俗音乐纷纷翻开最辉煌的一页

-

罗马正统最后的荣光——乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳(七)

一起拉开文艺复兴后期腥风血雨的大门

-

欧洲的拉索,世界的拉索——奥兰多·迪·拉索(八)

文艺复兴迎来了最后一位音乐巨匠

-

孤岛的回响——威廉·伯德(九)

英格兰撕裂了文艺复兴时代最后一位音乐巨匠

终于,我们离开了愚昧的中世纪,进入到人类艺术历史上最瑰丽的文艺复兴时期,欧洲大陆正在缓慢苏醒的时代。今天,BLOG主要讲述的,是一段隐秘、却波澜壮阔的史诗——文艺复兴早期音乐的复兴之路。这是一段关于权力、财富、战争与和平如何孕育出全新声音的传奇,它的主角不是孤傲的艺术家,而是穿梭于王室、教堂与城邦之间的音乐先知。

序曲:旧世界的余响与新秩序的曙光

14世纪的欧洲,是一个漫长的寒冬。黑死病的阴影尚未散去,教廷大分裂(1378-1417)让罗马与阿维尼翁各立教皇,神圣的权威被撕开裂痕,人们的精神世界陷入迷茫与怀疑。在音乐上,源自法国的“Ars Nova”(新艺术)风格正处于顶峰,其音乐以复杂的节奏、精巧的记谱法和高度智力化的等节奏经文歌著称。这种音乐是学者和神学家的玩物,复杂而抽象,如同哥特式大教堂顶端那些凡人难以看清的浮雕。

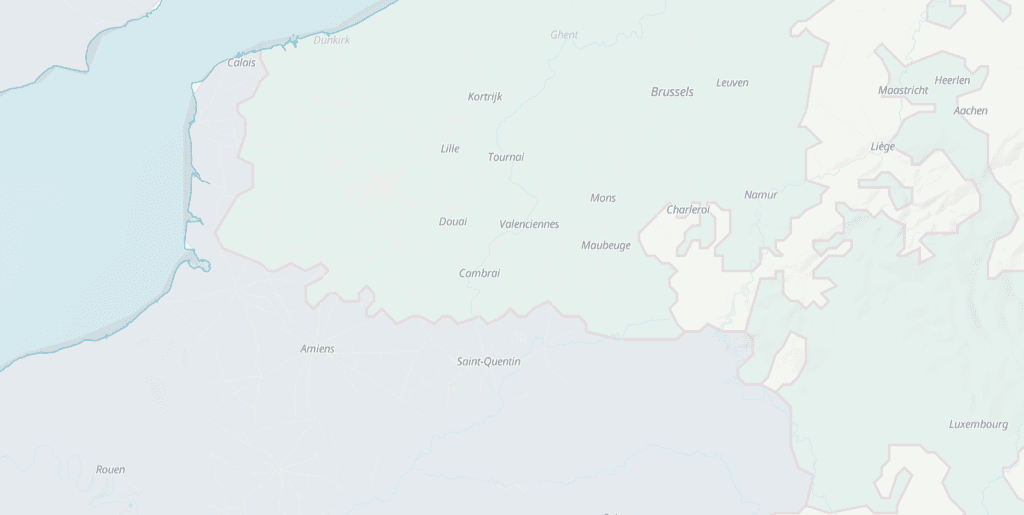

然而,就在这片看似凝固的土壤下,新的种子正在萌发。在意大利的佛罗伦萨、威尼斯,商人和银行家积累着前所未有的财富,新的世俗文化和对古典人文的迷恋开始滋生。在北方的勃艮第公国,一个政治奇迹正在上演。这并非一个庞大的帝国,而是一个由一系列联姻和精明外交构建出的“碎片王国”,囊括了当今法国东北部、比利时、荷兰与卢森堡的富庶之地。

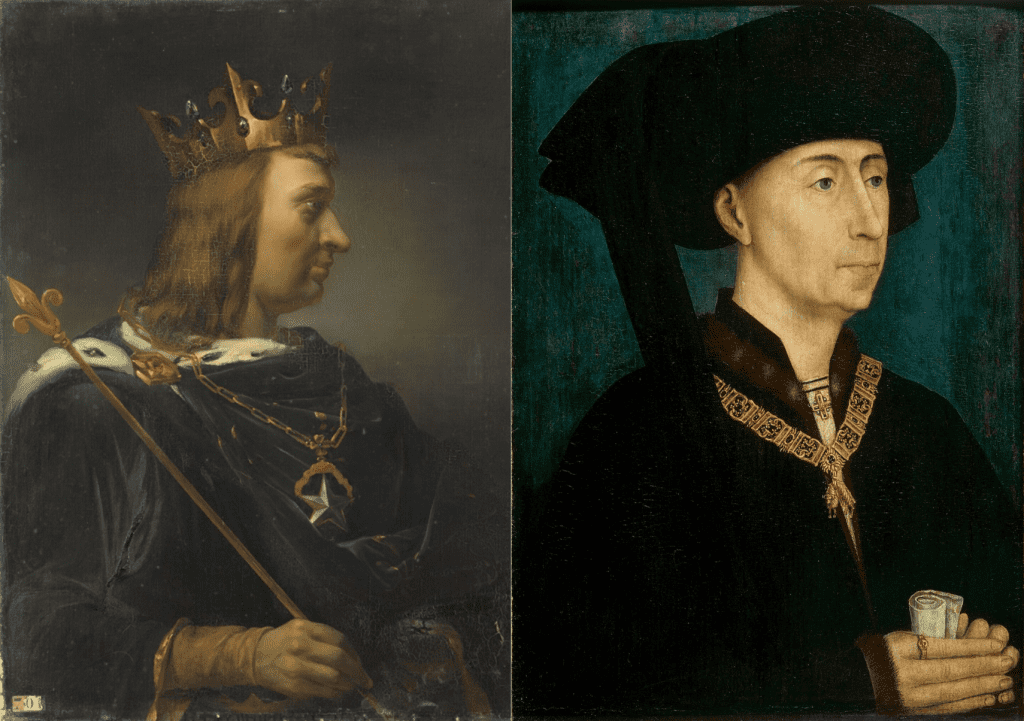

勃艮第宫廷,在“好人约翰”(约翰二世/1319-1364)“大胆的菲利普”(菲利普二世/1342-1404)、“无畏的约翰”(约翰一世/1371-1419)、“好人菲利普”(菲利普三世/1396—1467)祖孙4代人的治理下,成为了欧洲最耀眼的文化中心。他们渴望用艺术和音乐的辉煌来彰显其权力与威望,以超越他们名义上的宗主——法国国王。这里没有教皇的沉重神学包袱,有的是一种追求精致、优雅、愉悦的“宫廷骑士精神” 。音乐,从教堂的圣坛走入宫廷的厅堂,从抽象的数学演算,开始转向服务具体的情感表达。

在勃艮第宫廷的编年史中,音乐家的名字开始与公爵、骑士和外交官并列。其中,两颗最璀璨的星辰是纪尧姆·迪费 (Guillaume DuFay) 和吉勒·班舒瓦 (Gilles Binchois)。他们一为太阳(迪费),光芒万丈,结构恢弘;一为月亮(班舒瓦),温柔静谧,直指人心。他们的合作与竞争,定义了整个早期文艺复兴音乐的走向。今天,我们将目光聚焦在其中一位纪尧姆·迪费 (Guillaume DuFay) 身上,去了解这位音乐巨擘,文艺复兴先知,品味他的创作,遥望他的一生。

第一乐章:音乐的十字路口 (1397-1430)

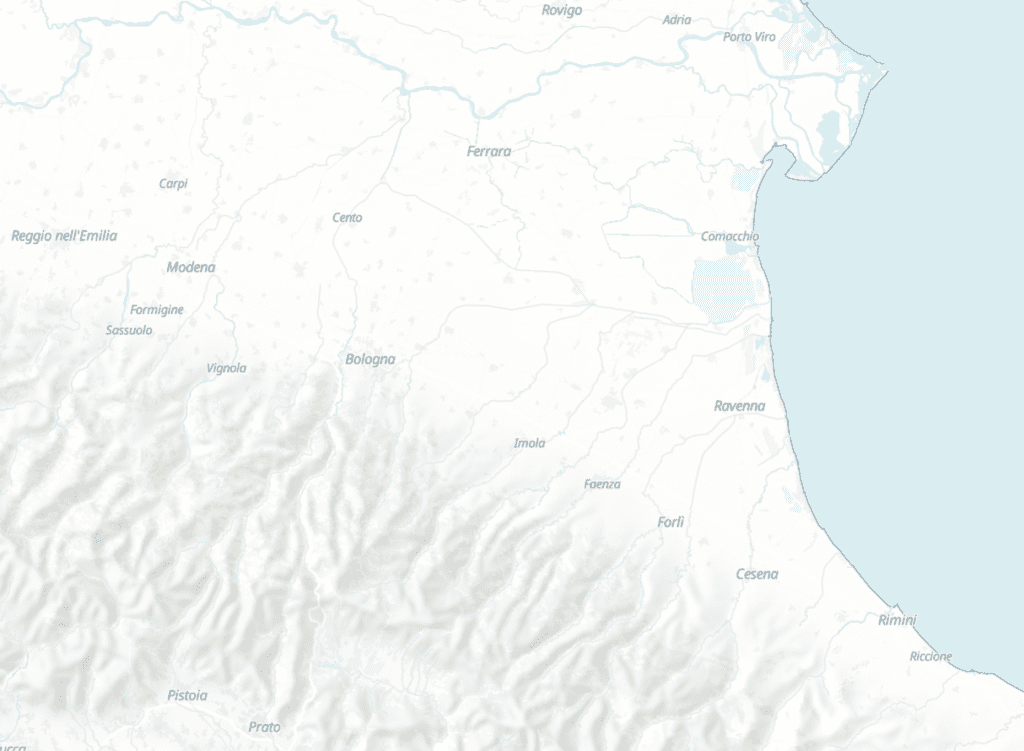

迪费的人生,本身就是一幅文艺复兴早期欧洲的地图。他生于康布雷(今法国北部、当时勃艮第荷兰境内),在意大利的博洛尼亚、罗马、萨伏伊等地辗转多年,晚年荣归故里。他服务过教皇,也为世俗君主效力。这种丰富的经历使得他的音乐融汇了北方的复调技巧与意大利的旋律美感。

知识点:“复调”是什么?

[展开/折叠]-

想象一下最简单的音乐:一个人在清唱一首《小星星》。这叫单音音乐,只有一条旋律线,很简单。

现在,我们来玩点复杂的:你唱《小星星》。我同时唱《两只老虎》。另一个人同时在哼唱一段完全不同的旋律。如果我们就这么乱唱,那肯定是噪音,没法听。

但如果有一位天才作曲家,精心设计了这三段旋律,让它们虽然各自独立、完全不同,但合在一起的时候,音高、节奏都完美地契合,听起来特别丰富、华丽、和谐。这就叫“复调音乐”。

让我们把时间拨回到1397年,大概就在咱们明成祖朱棣陛下正准备撸起袖子大干一场的时候,在欧洲一个叫康布雷(Cambrai)或者他周边的一些村落之类的地方,我们的主角,小迪费出生了。康布雷这地方可不是个穷乡下,这是北法地区的文化十字路口,各路艺术在此汇合、交融。而我们的小迪费打小就显露出了一副“别人家的孩子”的标配天赋——嗓子好,脑子灵,在教堂唱诗班里那几乎出道就是C位,就连上帝听了都得忍不住打拍子。

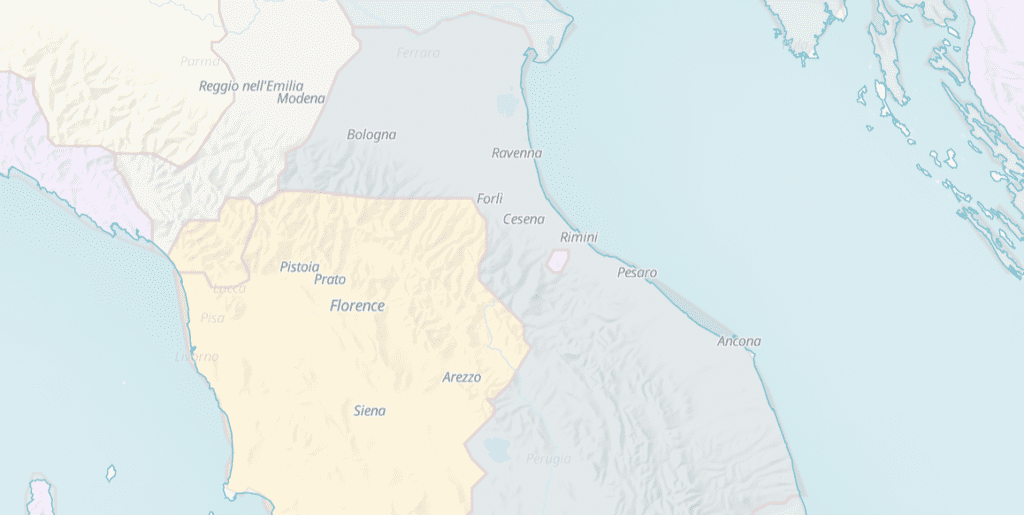

然而,在家乡当个网红歌手明显不是迪费的目标。1417-1418年,20岁的迪费作为优秀表演者,跟随康布雷主教参加了康斯坦茨大公会议(1414-1418),这场大公会议汇集了全欧洲的权贵和精英,大会接受了教宗额我略十二世的请辞,废黜了两位对立教宗并选举了教宗马丁五世,结束了天主教会大分裂,是欧洲历史上的一件大事。在这样一个大舞台上,迪费的表现可谓是一鸣惊人,他出众的演唱技术被卡洛一世·马拉泰斯塔相中。随即自1419年开始,受邀到里米尼(Rimini)开始为马拉泰斯塔家族宫廷服务。

卡洛·马拉泰斯塔是一位著名的雇佣兵队长和人文主义者,他与当时马拉泰斯塔家族的大当家潘多尔福三世·马拉泰斯塔(他爹),均十分看好迪费这名天资出众的年轻人。在他们(贵人)的影响和支持下,年轻的迪费不仅能继续深造音乐,更浸染了早期文艺复兴的人文思想,带领他进入勃艮第文化圈,为他日后的创作铺平了道路。

在接下来的几年里(1420-1430),迪费在教宗使节路易·阿勒曼枢机主教麾下工作,并持续挥洒自己惊人的音乐天赋。在此期间他马不停蹄地走遍了整个意大利,先后在佩萨罗、博洛尼亚、罗马等各大城邦的贵族和教堂里任职。这段时间他接触到了意大利音乐那种流畅、悦耳的旋律风格的世俗音乐,这和他之前学的北方复杂复调完全是两个路数。这期间,迪费的代表作是一首名为《逝去的时光》 (Adieu ces bons vins)的香颂(Chansons)(香颂、弥撒、经文歌是当时最常见的三种音乐种类),表达了迪费的思乡之情。

知识点:“经文歌-香颂”(Motet-Chanson)是什么?

[展开/折叠]-

香颂 (Chanson) 的部分:作品的上声部(高音和中音声部)演唱的是一首法文的世俗哀歌诗。歌词充满了对死亡的控诉和对逝去大师班舒瓦的哀悼,情感真挚,这是典型的“香颂”体裁特征。经文歌 (Motet) 的部分:与此同时,作品的最低声部(男高音声部),演唱的却不是法文歌词,而是一段拉丁文的圣咏经文,即安魂弥撒的起始句:”Requiem aeternam dona ei, Domine” (主啊,请赐予他永恒的安息)。这是典型的“经文歌”元素。因此,“经文歌-香颂”这个混合的名称完美地描述了这首作品独特的结构,也体现了文艺复兴时期作曲家的高超技艺。

第二乐章:文艺复兴的原点 (1430-1439)

1427年-1428年前后,迪费因其出色的艺术细胞,正式被罗马教廷圣咏团(Papal Choir)收编,同年迪费正式在博洛尼亚(Bologna)被授予神职。可正当迪费准备大展拳脚的时候,他最大的靠山,阿勒曼枢机主教却被地头蛇卡内多利家族逐出博洛尼亚。”上司被裁员,小弟也要受牵连”迪费也只好跟随老板净身出户,并前往罗马再就业。

1433年,恰逢神圣罗马帝国皇帝腓特烈三世与教皇尤金四世在罗马会面,为了庆祝这一伟大的时刻,迪费谱写了这个时期他的代表作《依慈母圣言》(Supremum est mortalibus bonum),体现了音乐在政治外交中的重要作用。

1434年,上半年迪费刚被任命为萨伏依公爵阿梅迪奥八世的宫廷乐长,6月,天主教廷与佛罗伦萨大公会议(1431-1445)的冲突愈演愈烈,教皇尤金四世因罗马爆发叛乱被迫出逃。身处罗马教廷圣咏团的迪费自然也受到了严重的波及,东家老板都被迫跑路了,自己当然也只能跟随润出罗马。1435 年,尤金四世在流亡到佛罗伦萨,并在此重新建立了教廷中枢。等一切尘埃落定,教皇在临时办公室里一拍大腿:”快把迪费给我叫来!没有圣咏的教廷,他正经么?”,于是迪费很快就度过了空窗期,再度供职于教皇礼拜堂。

十几年的经历,辗转多个城市,让迪费对法兰西-勃艮第那种严谨、复杂的哥特式大教堂复调技术,以及新接触的意大利式甜美、流畅的旋律开始融汇贯通,最终完成了“从技术到理念的全面融合”,形成了自己独一无二的音乐创作风格。1436年,在外游历18年的迪费(时年39岁),于佛罗伦萨为圣母百花大教堂谱写了他一生中最负盛名的作品——节日经文歌《玫瑰刚刚盛开》(经文歌和弥撒曲的区别,可以认为就是单曲和组曲的区别)。这部作品不仅展示了他卓越的作曲水平,更体现了他能将复杂对位(技巧)与感人旋律(感性)完美结合,一举成为了文艺复兴早期最重要、最具代表性的音乐。

这首经文歌是为了佛罗伦萨圣母新教堂的穹顶祝圣仪式而创作的,该仪式由流亡中的教皇尤金四世亲自主持。毫无疑问,教皇对这首《玫瑰刚刚盛开》大加赞赏。次年,教皇亲自给他授予了大学法学学位(名誉),这可是迪费死前刻在墓碑上的重大功绩,可以说这就是他人生中的巅峰时刻。也几乎就是同时,迪费还搭上了文艺复兴时期最重要的音乐赞助人之一,费拉拉的埃斯特家族。在庞大的财力支持下,迪费终于实现了财务自由(至少是创作自由),也为他创作的曲目得以传世,起到了至关重要的作用。

第三乐章:定旋律弥撒鼻祖 (1439-1458)

但事实证明,教廷与世俗的斗争是残酷的。1439年,经过激烈的斗争,尤金四世最终被大公会议废黜,萨伏依公爵阿梅迪奥自立为对立教宗斐利克斯五世(又称:阿梅迪奥八世/1439-1449年间任教宗)。深感危机的迪费认为狗命才是硬道理(实际上迪费跟斐利克斯五世关系还不错),于是在同年十二月,迪费连夜离开了教廷的权力中心,买票回到了老家康布雷,负责指导男童唱诗班与大教堂合唱团。接下来的10年,迪费修身养性,宅在老家几乎没出过远门。在康布雷期间,他与尼古拉·格勒农(文艺复兴早期的法国作曲家)合作全面修订了大教堂的礼仪音乐集,其中包括为宗教仪式创作大量复调音乐。除音乐创作外,他还积极参与大教堂的日常管理工作。

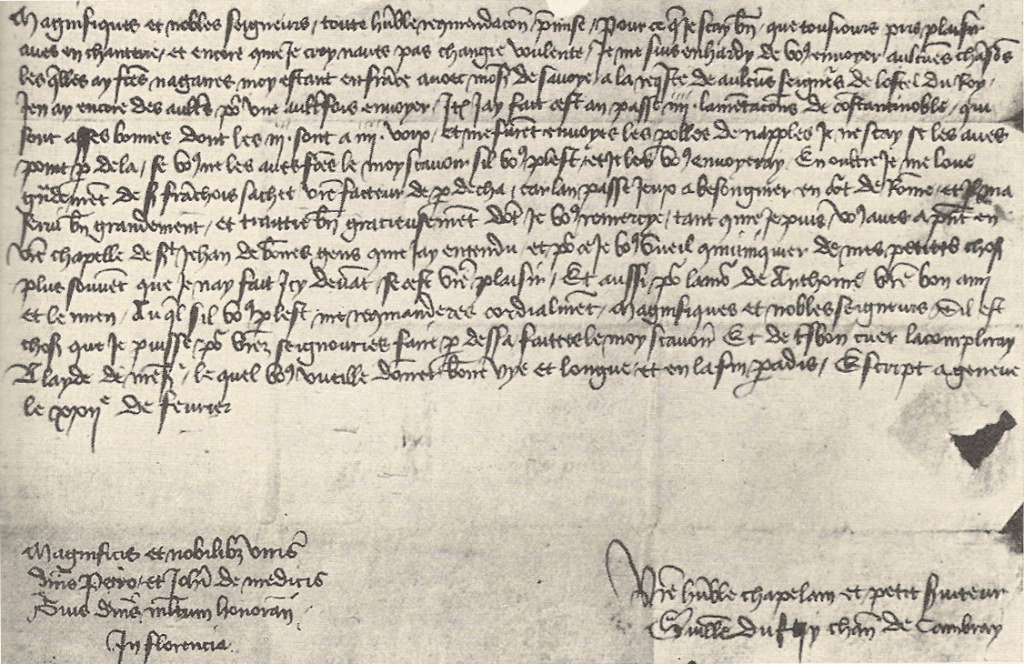

1449 年斐利克斯五世退位后,萨伏依公爵的势力瓦解,教会内部各派系斗争逐渐平息,迪费再次离开康布雷向南行进。1452年他启程前往萨伏依,并在这里度过了6年的时光。这一时期迪费除了继续创作还与许多著名家族、人物保持了联系,其中就包括与洛伦佐·美第奇的书信。

在萨伏依居住的日子里,迪费就跟现在的同人音乐作者一样,开始创作一种名为“定旋律弥撒”的音乐。简单来说,就是将热门的香颂(Chansons),配上同一个旋律,然后改成弥撒曲。这种即高级又市井,即抒情又严肃的创作形式,贯穿了整个文艺复兴时期,极大地提升了世俗音乐的艺术地位,是整个15世纪音乐发展的重要组成部分。作为这种音乐类型的开山鼻祖,其代表作《圣母弥撒》(Missa Se la face ay pale)是用迪费自己热门单曲(一首叫《Se la face ay pale》的情歌)的旋律作为核心,辅以庄严的弥撒而谱成。这也是世界上最早、最著名的定旋律弥撒之一,但更为重要的是,这部弥撒不仅在技术上有所创新,更重要的是在文化象征上,具有里程碑级的意义。它标志着世俗旋律(一首关于爱情的情歌)与神圣文本(弥撒)的正式、系统性的结合。这完美体现了文艺复兴时期神圣与世俗界限的模糊,以及人文主义精神对艺术的影响。(试听仅提供第一乐章,完整版本请点击跳转)

1430年前后创作的香颂原曲《假使我面色苍白》 (Se la face ay pale)

1450年前后创作的定旋律弥撒《圣母弥撒》 (Missa Se la face ay pale)

知识区:“Missa”(弥撒曲)是什么?

[展开/折叠]-

在音乐中,“Missa”(弥撒曲)是一种大型的宗教声乐套曲,作曲家会为天主教弥撒仪式中几段固定的、最重要的经文谱曲。一部完整的弥撒曲通常包含以下五个核心部分(乐章):

Kyrie (垂怜经):祈求上帝怜悯。

Gloria (荣耀经):赞美上帝的荣耀。

Credo (信经):宣告信仰。

Sanctus / Benedictus (圣哉经 / 迎主曲):欢呼上帝的圣洁。

Agnus Dei (羔羊经):祈求上帝的羔羊除去世人的罪孽。

在CD或流媒体播放列表中,为了方便听众选择,通常会把每个乐章作为一首独立的音轨。

知识区:“定旋律”是什么?

[展开/折叠]-

在文艺复兴时期,作曲家创作弥撒曲时,非常流行一种叫做“定旋律” (Cantus Firmus)的技术。他们会借用一段已有的旋律(可能来自圣歌,也可能来自世俗歌曲),然后像盖房子打地基一样,把这段旋-律作为基础,在它的上方和下方编织出其他新的、复杂的声部。这有点像是现代同人音乐重新编曲创作的形式。最经典的例子就是东方同人音乐,同一个旋律被不同社团/个人重新编曲。定旋律流行的年代,好几位作曲家用同一段旋律作为基础,创作了各自版本的弥撒曲,以此来炫耀和比拼各自的作曲技巧,是一种具有独特浪漫主义色彩的艺术行为。

第四乐章:薪火相传 (1458-1474)

1458年,61岁的迪费接受了康布雷大教堂的一个高级神职职位(议事司铎),正式进入半退休状态。这时候的他已是欧洲最负盛名的作曲家,地位崇高,钱多事少。1451-1460年间,迪费为萨伏伊公爵阿梅迪奥八世(斐利克斯五世)的逝世创作了《安魂弥撒》,是现存最早的复调安魂弥撒之一,但很可惜当前只有手稿碎片存世。1472年,迪费创作出《天佑母后》(Missa Ave regina celorum)经文歌。他将一首献给圣母玛利亚的赞美诗(Antiphon)的旋律融入弥撒中,并在最后《羔羊经》的结尾处插入了对自己和恩主们的祈祷,极具个人色彩和情感深度,是其晚年的集大成之作。

迪费的晚年接待了众多访客,其中包括安托万·比斯努瓦、约翰内斯·廷克托里斯和卢瓦塞·孔佩尔——这些音乐家都对下一代复调风格的发展产生了决定性影响,而他们都或多或少受到来自迪费的影响。但这里最重要的人,应该是约翰内斯·奥克冈,他是下一代法兰德乐派的领袖,可以说是迪费正统的接班人。迪费的晚期作品,特别是《天佑母后》(Missa Ave regina celorum),在复调技术的复杂性和情感深度上,直接影响了奥克冈的创作。奥克冈的弥撒曲中那种绵密、悠长的旋律线条,可以说是对迪费晚期风格的继承与发展。

1474年11月,迪费病重,根据他本人要求,希望在自己临终前人们吟唱他的《天佑母后》,并在圣歌诗句间插入祈求仁慈的段落。但因为疾病来的太过仓促,1474年11月27日,77岁的迪费在康布雷逝世,他最终并未能等来自己的弥撒而后安葬在康布雷大教堂的圣埃蒂安小堂。其墓碑于1859年发现,现保存于里尔美术宫。

终章:扣响文艺复兴的门扉

在十五世纪之前的欧洲,“作曲家”这一现代概念尚未诞生,音乐家大多以演奏者或即兴创作者的身份存在。直至十五世纪,历史的天平开始倾斜,一种全新的专业身份逐渐清晰——那位将创作而非演绎视为核心使命的音乐家登上了舞台。

而迪费与班舒瓦,则是在那个时代,共同定义了文艺复兴早期的音乐发展史。他们两人分别是当时两个最重要文化中心的音乐领袖:迪费的活动范围更国际化(意大利、萨伏伊、康布雷),而班舒瓦则长期稳定地服务于勃艮第公爵“好人菲利普”的宫廷,是勃艮第音乐的核心人物。尽管身处不同的“单位”,但他们仿佛站在两个时代的交汇处,一身兼具承前启后的恢弘气度。

迪费是最后一位深刻掌握并运用中世纪晚期复调精髓的大师,在其手中,复杂而精密的“等节奏”技术达到了最后的辉煌;同时,他也是最早一批拥抱文艺复兴曙光的先知,以更富有人文气息的流畅旋律、清晰和声与均衡乐句,为音乐注入了新的生命力。

迪费的伟大,并非源于题材的广博,而在于对形式的极致锤炼。无论是宏大的弥撒曲、精巧的经文歌,还是典雅的香颂(Chansons),他皆以一种近乎完美的掌控力,赋予它们统一而崇高的艺术品格。他的声誉,建立在同代人及其后辈一种广泛的共识之上:他对音乐形式的把握已入化境,而其笔下流淌出的旋律,既拥有令人过耳不忘的永恒魅力,又具备贴合人声的自然与优雅。

自文艺复兴的曙光照入十五世纪,他便被公认为那个时代最卓越的作曲家。这一评价穿越了数百年的时光,其光芒至今仍照在千年音乐史的殿堂之中,未曾黯淡。(全文6713字)

引用资料

Digital Image Archive of Medieval Music(主要参考数据库)

Digital Bodleian(主要参考数据库)

维基百科(参考中文、英文、意大利语、法语等大量词条/已在原文中引用)

世界历史地图集(本文地图截图)

QQ音乐(本文部分引用音频)

Music From The Court Of Burgundy

Carnegie Hall Data Lab

IMDB

国际乐谱库

AllMusic