行业日记:全球音乐报告2025深入解读

行业日记系列

[展开/折叠]-

由数播及CD界面漫谈音乐行业

2020年行业观察分析,浅析数字播放及其对音乐产业的影响

-

破除HIFI神话,回归音乐本质

2025年针对HIFI消费品行业的深入观察和分析

-

全球音乐报告2025深入解读

2025年行业分析报告,针对IFPI最新发布的GMR报告进行深入分析

这是一个既新又旧的栏目,早在2020年“由数播及CD界面漫谈音乐行业”的这篇文章中,BLOG主就引用了许多IFPI当年《GLOBAL MUSIC REPORT》(简称GMR)的数据和内容。时间一晃5年过去了,音乐行业正经历一个不亚于当年从实体过渡到MP3、从MP3又再次回归版权音乐的重要时期。为了更好地帮助大家了解音乐行业的最新动态,BLOG主将会跟大家一同分析《GLOBAL MUSIC REPORT 2025》报告,摘取有价值的信息,了解音乐行业的最前沿动态。

一、信源

本次所分析的报告来自IFPI官方网站的《GLOBAL MUSIC REPORT 2025》,我们分析的是行业版本《Global Music Report – State of the Industry》,至于更高级的《Global Music Report – Premium Edition》BLOG主买不起,因此不做解读。

二、全球音乐市场现状(2024年)

1、整体市场

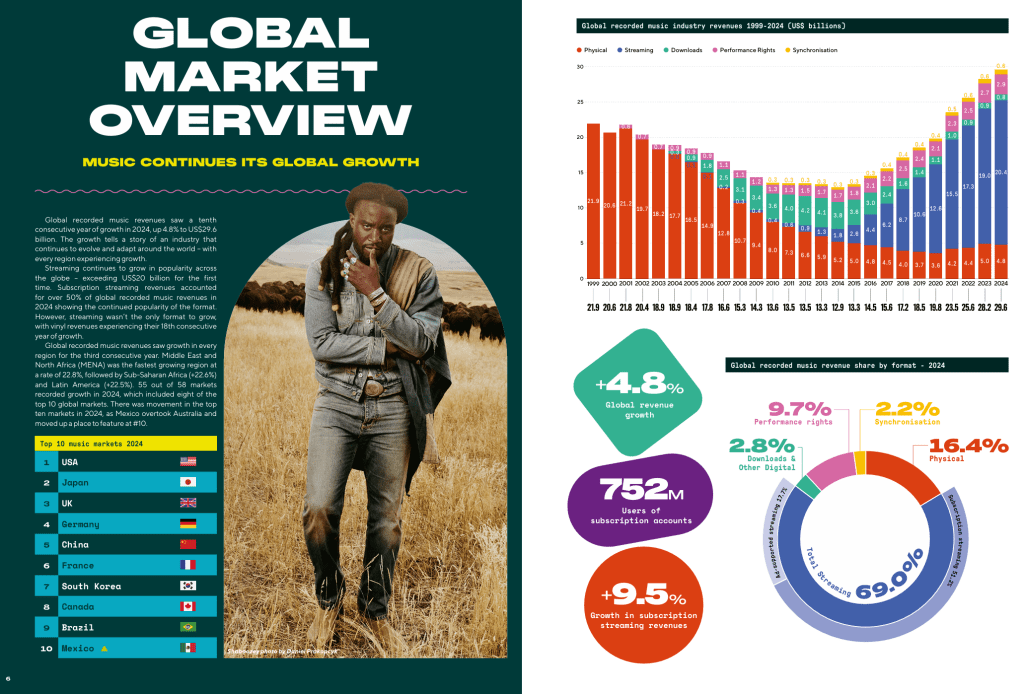

相较于2023年,2024年全球音乐总收入增长4.8%,成功实现了连续十年增长,总规模达到296亿美元(2123亿人民币规模),且已经是连续第三年,在全球所有地区都实现了正增长。中东和北非是当前全球增速最快的地区,以22.8%领跑,其次是撒哈拉以南非洲(22.6%增速)、拉丁美洲(22.5%增速)。

按照全球十大音乐市场(国家/地区)进行排名,进入统计的58个市场中,有55个市场实现了正增长;前十的市场中,有八个实现了正增长。特别需要注意的是,2024年墨西哥市场超越了澳大利亚市场,跻身了榜单前十。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 美国 | 日本 | 英国 | 德国 | 中国 | 法国 | 韩国 | 加拿大 | 巴西 | 墨西哥 |

其中中国市场2024年增长9.6%、美国市场2024年增长2.2%。而拉丁美洲已经连续15年持续保持强劲的增长势头,在2024年仍然保持22.5%的增速,其中流媒体占比高达87.8%,几乎可以认为实体音乐在该地区已经失去了竞争和发展的土壤。而巴西以21.7%的占比成为增长速度最快的前十大市场;墨西哥则以15.6%的增速,成功跃升为全球第十大录制音乐市场。

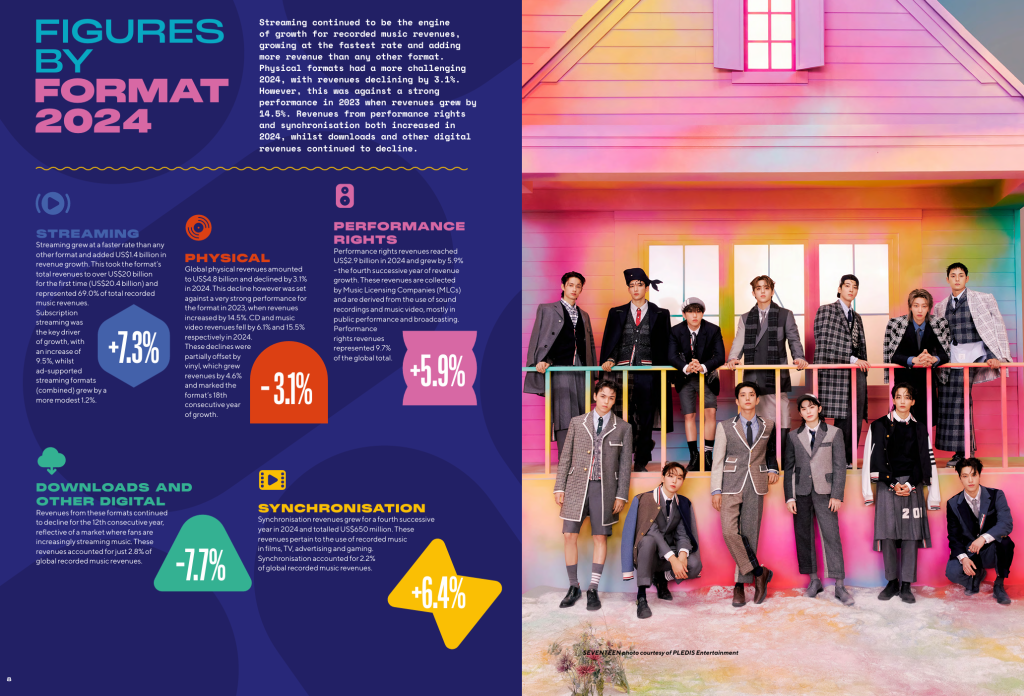

2、数字音乐

数字音乐在全球收入中占比继续攀升,达到69%,首次突破200亿美元大关(204亿);全球订阅流媒体收入增加9.5%(包括QQ音乐会员/APPLE MUSIC会员等),订阅用户数量来到7.52亿,占全球音乐总收入的51.2%。而下载音频已经连续12年下降,本年下降7.7%,收入占比仅2.8%。这证明流媒体订阅的受欢迎程度受到全球所有爱好者的肯定,下载音乐已经彻底边缘化。可以预料到,下载音乐的颓势已经无法挽回,听众更愿意接受订阅制(会员制)来获取音乐,BLOG主认为这份趋势在5-10年内,应该不会有任何改变。

3、实体唱片

而相较于流媒体,全球实体唱片收入今年也出现下滑,相较上一年减少3.1%,其中CD唱片下跌6.1%、视频音乐(DVD/BD)下跌15.5%、黑胶唱片上升4.6%,全年实际收入为48亿美元。特别注意的是,黑胶唱片已经连续18年呈现正增长,发行规模也在逐年增大。另外,由于2023年实体唱片收入出现了暴增14.5%,因此2024年的下降可以看做是正常的市场回调。

4、表演权

这部分收入指的是录音制品和音乐视频在公开表演和广播中被使用,通过音乐授权公司(MLC)收取的费用。本年度表演权收入增长5.9%,达到29亿美元的规模,全球收入占比为9.7%,成功跑赢全年平均增长,实现连续四年正增长。表演权的增长离不开当前各国都在持续推进的音乐综艺节目的爆火,随着该类型节目热度的增长/下降,其收入也会受到影响。只是从当前来看,暂时还看不出来颓势。

5、同步收入

同步收入已经连续四年获得增长,今年总额来到6.5亿美元,占全球录制音乐总收入的2.2%。同步收入是指影视作品中的音乐授权。随着全球影视行业的持续发展,音乐的同步收入也会随之水涨船高,但受限于影视作品本身的规模,同步收入的总占比一直都较为稳定。

三、各排行榜单

1、GLOBAL ARTIST CHART 2024(2024年全球艺术家排行榜)

| 排名 | 名称(原名) | 国家/地区 | QQ音乐链接 |

| 1 | Taylor Swift | 美国 | 点我 |

| 2 | Drake | 加拿大 | 点我 |

| 3 | SEVENTEEN (세븐틴) | 韩国 | 点我 |

| 4 | Billie Eilish | 美国 | 点我 |

| 5 | Stray Kids (스트레이 키즈) | 韩国 | 点我 |

| 6 | Zach Bryan | 美国 | 点我 |

| 7 | The Weeknd | 加拿大 | 点我 |

| 8 | Eminem | 美国 | 点我 |

| 9 | Kendrick Lamar | 美国 | 点我 |

| 10 | Sabrina Carpenter | 美国 | 点我 |

2、TOP 10 GLOBAL SINGLES 2024(2024年全球十大单曲)

| 排名 | 歌名 | 歌手 | QQ音乐链接 |

| 1 | Beautiful Things | Benson Boone | 点我 |

| 2 | ESPRESSO | SABRINA CARPENTER | 点我 |

| 3 | LOSE CONTROL | TEDDY SWIMS | 点我 |

| 4 | BIRDS OF A FEATHER | BILLIE EILISH | 点我 |

| 5 | A BAR SONG (TIPSY) | SHABOOZEY | 点我 |

| 6 | TOO SWEET | HOZIER | 点我 |

| 7 | I HAD SOME HELP (FEAT. MORGAN WALLEN) | POST MALONE | 点我 |

| 8 | NOT LIKE US | KENDRICK LAMAR | 点我 |

| 9 | CRUEL SUMMER | TAYLOR SWIFT | 点我 |

| 10 | STICK SEASON | NOAH KAHAN | 点我 |

3、TOP 10 GLOBAL ALBUMS 2024(2024年全球十大专辑)

| 排名 | 专辑名 | 歌手 | QQ音乐链接 |

| 1 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT | TAYLOR SWIFT | 点我 |

| 2 | HIT ME HARD AND SOFT | BILLIE EILISH | 点我 |

| 3 | SHORT N’ SWEET | SABRINA CARPENTER | 点我 |

| 4 | ROMANCE : UNTOLD | ENHYPEN | 点我 |

| 5 | SOS | SZA | 点我 |

| 6 | SPILL THE FEELS | SEVENTEEN | 点我 |

| 7 | ONE THING AT A TIME | MORGAN WALLEN | 点我 |

| 8 | 17 IS RIGHT HERE | SEVENTEEN | 点我 |

| 9 | STICK SEASON | NOAH KAHAN | 点我 |

| 10 | ATE | STRAY KIDS | 点我 |

作为全球音乐市场最重要的三个榜单,我们很轻易的就能发现,几乎都被美国、加拿大、韩国占据。我们不能否认上榜的都是优秀的歌手、歌曲,但是华语、日语等重要音乐语种的缺失,可能也是IFPI榜单长期以来国内无人在乎的重要因素。接下来,BLOG主为各位初次接触到该榜单的各位,详解介绍一下IFPI榜单的种种内幕。

4、如何理解这个排名

要理解这个榜单,必须先了解IFPI及其统计方法,深入了解背后的历史、文化、政治等多个维度的因素,才能更好的了解全球音乐市场的格局。下面BLOG主罗列了不同的关键词,大家不妨跟着关键词,一步一步了解全球音乐的整体格局。

IFPI

International Federation of the Phonographic Industry(国际唱片业协会)这是一个代表全球唱片业的国际性行业组织。它的成员包括环球音乐、索尼音乐、华纳音乐等全球三大唱片公司以及来自世界各地的独立厂牌。它的主要职能是维护唱片业的权益、打击盗版、发布行业数据等。

排名方法

IFPI的多个榜单衡量的是一位艺术家在全球范围内的商业成功度。其计算方法非常综合,涵盖了下列所有消费形式,并将其转换为“专辑等价单位”。

<1>实体专辑销量(CD、黑胶唱片、DVD/BD唱片、磁带)

<2>数字专辑下载

<3>流媒体播放量(包括付费订阅和广告支持的免费流媒体)

公正性

从数据统计角度看,IFPI排名是相对公正的。IFPI的统计方法是标准化的,它不评判音乐的艺术价值、文化深度或创新性,只衡量一个核心指标:全球商业价值。它汇总了全球主要市场的销售和流媒体数据,并由独立的审计机构核实,力求数据的客观性。因此如果这份榜单有“不公正”之处,那核心并非在于IFPI本身的数据造假或偏袒,而在于它忠实地反映了当前全球音乐产业本身固有的不平衡结构。

美国

自20世纪以来,美国一直是全球流行音乐的生产和消费中心。三大唱片公司(环球、索尼、华纳)的总部或核心业务都在美国,它们掌握着全球最顶尖的制作资源、宣发渠道和法务团队。从词曲创作、艺人培养(A&R)、录音制作,到市场营销、全球分发、巡回演出,美国拥有全球最成熟、最高效的音乐产业链。这使得美国艺人从一开始就具备了全球推广的潜力。

英语

英语是事实上的全球通用语。以英语演唱的歌曲,在进入非英语国家市场时,语言障碍最小。这使得Taylor Swift, Drake, Billie Eilish等人的音乐可以无缝触达北美、欧洲、大洋洲以及亚洲、拉美等地区的广大听众。

文化霸权

二战后,伴随着美国的经济和政治霸权,美国文化(电影、音乐、生活方式)席卷全球。好莱坞电影、MTV等媒介为美国音乐的全球传播铺平了道路,培养了全球几代人对美国流行文化的消费习惯。这种“文化霸权”使得美国艺人及其音乐风格更容易被全球市场接受和追捧。

影视、游戏联动

一首歌如果被用作热门电影、电视剧(如Netflix剧集)或大型电子游戏(如《堡垒之夜》)的配乐,其获得的全球曝光是惊人的。美国的好莱坞在电影上一直占据全球主导位置,比如Billie Eilish为《007》演唱主题曲,Kendrick Lamar主导《黑豹》原声带,都极大地提升了他们的全球知名度和音乐消费。

韩国/粉丝打榜

1997年亚洲金融危机后,韩国政府将“文化立国”作为国家战略,大力扶持以K-Pop、韩剧、韩国电影为代表的“韩流 (Hallyu)”。政府在资金、政策、海外推广上都给予了巨大支持。这是一种自上而下的、有意识的文化输出。K-Pop从诞生之初就不是一个纯粹的“内销”产品。其偶像团体中常常包含外籍成员(如泰国、中国、日本等),歌曲中会穿插英文歌词,音乐风格融合全球流行元素(Hip-hop, EDM, R&B),从一开始就瞄准了全球市场。K-Pop产业将粉丝文化 (Fandom) 发展到了极致。粉丝们有极强的组织性、购买力和行动力。他们会为了支持偶像而有组织地“刷榜”、批量购买实体专辑。这一点对于IFPI榜单至关重要,因为实体专辑销量在计算中占有很高权重。SEVENTEEN和Stray Kids的专辑销量在全球范围内都极其惊人,这是他们能冲进前五的核心原因。K-Pop极其重视MV、舞蹈、时尚造型等视觉呈现。在YouTube、TikTok等视觉社交媒体时代,这种高投入、高品质的视觉内容具有极强的传播力,帮助他们跨越了语言障碍。

局限性

很多在特定文化圈或语言区拥有巨大影响力的艺术家,可能无法上榜。例如,一位在日本或中国家喻户晓的本土巨星,其流媒体和销量可能非常高,但如果其影响力未能有效“出圈”到北美、欧洲和东亚等主要付费市场,其全球总成绩依然会落后。

算法倾斜(马太效应)

流媒体时代的算法推荐机制,往往会形成“赢家通吃”的局面,头部艺人会获得更多的曝光,从而进一步巩固其地位。K-Pop的粉丝动员模式,也使得榜单在一定程度上反映的是“粉丝组织能力”,而不仅仅是广泛路人盘的喜爱度。

汇率和定价

货币汇率和市场定价差异是这个榜单呈现如此面貌的根本经济原因。IFPI的榜单与其说是“全球最受欢迎XXX榜”,不如说是“全球最具商业变现能力XXX榜”。它衡量的不是人头数或播放次数,而是实实在在的全球收入。在这个以美元为核心结算单位、以欧美为核心高价值市场的全球音乐产业体系中,一个艺人能否成功,很大程度上取决于他/她能否在这些高收入地区获得市场的认可和消费。这正是美国艺人的天然优势,也是韩国K-Pop奋力拼搏并取得成功的方向。因此在不同国家,一次“消费行为”(如购买一张专辑或一次付费流媒体播放)所能产生的收入是截然不同的。

中国

实际上,中国拥有全球最庞大的听众群体和数字音乐用户,其用户规模远超任何单一地区/国家。但由于大部分艺人的音乐消费主要发生在中国大陆、港澳台、新马等地区,且商业策略、货币汇率、实际购买力等实际因素的影响,使得中国歌手/单曲的ARPU(每用户平均收入)普遍低于欧美。

病毒式传播

TikTok是当今全球最大的“爆曲制造机”。一首歌的片段(通常是高潮部分)如果在TikTok上走红,可以瞬间引爆全球,并直接转化为Spotify等平台的播放量。Sabrina Carpenter的《Espresso》就是一个绝佳案例。这种病毒式传播具有不可预测性,但成功者往往是那些音乐风格、节奏和歌词内容最适合短视频二次创作的艺人。这是一种新的、独立于传统宣发之外的影响力。

歌单文化

进入主流的编辑歌单(如Spotify的 “Today’s Top Hits”,拥有超过3000万关注者)是成功的关键。这些歌单的编辑权大多掌握在平台位于美国或欧洲的总部手中,他们自然会更熟悉和倾向于推荐英语世界的艺人。这构成了另一层无形的壁垒。

跨国大型巡回演唱会

Taylor Swift的“The Eras Tour”是史上最成功的巡演,它本身就是一个巨大的文化事件和新闻热点。巡演不仅创造了天价票房(不直接计入IFPI榜单),更重要的是,它极大地带动了她全部过往专辑的流媒体播放和实体销售。每到一个城市,当地关于她的音乐消费就会呈爆炸式增长。这种“巡演-音乐消费”的协同效应是她登顶的关键引擎。这种跨国、跨地区的大型巡回演唱会,由于语言、文化在整个英语文化圈中被广泛接纳,由此获得的极大的关注和销量加成。

怀旧经济

榜单上的Eminem。他近年来新作不多,但其庞大的经典曲库在流媒体时代持续不断地产生收入。新一代听众通过TikTok、电影、或被其他艺人采样而认识他的老歌,形成持续的消费。流媒体让“过气”这个概念变得模糊,只要你的作品足够经典,就能持续产生价值。

权威投射

格莱美奖、VMA、全英音乐奖等欧美主流音乐奖项,以及《滚石》、《Pitchfork》等主流音乐媒体,共同设置了全球流行音乐的评价体系和话题中心。当这些平台都在讨论Taylor Swift或Kendrick Lamar时,他们实际上是在为全球听众设定议程,引导着全球的关注和消费流向。

四、人工智能与音乐的未来

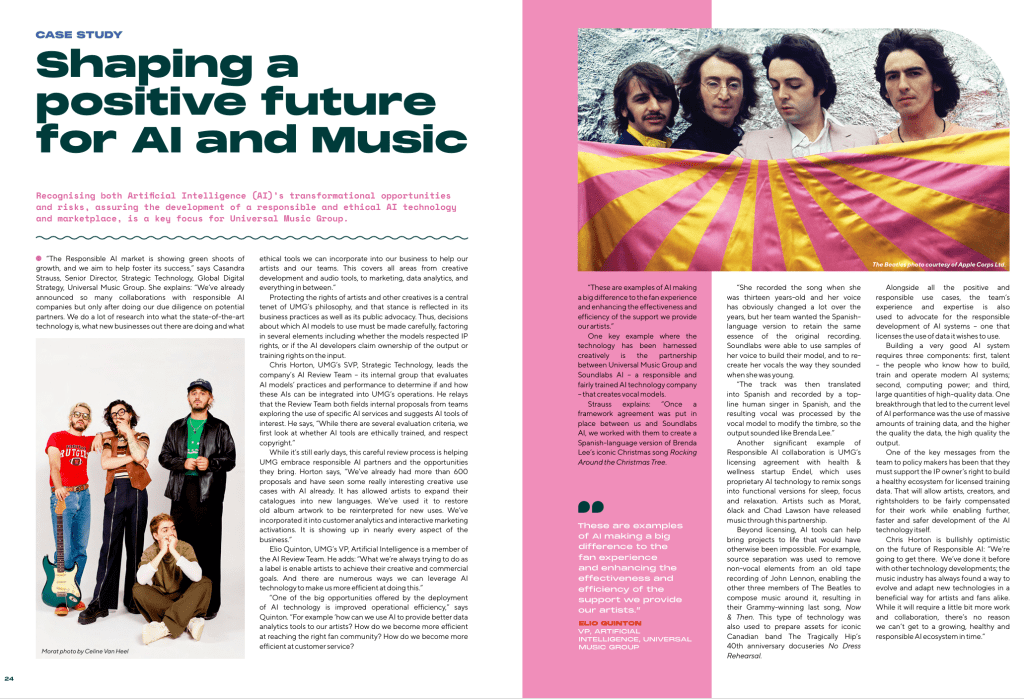

1、来自IFPI的原文翻译

“负责任人工智能(Responsible AI)市场正显现出增长的萌芽,我们的目标是帮助培育其成功,”环球音乐集团(Universal Music Group, UMG)战略技术全球数字战略高级总监卡斯安德拉·斯特劳斯(Casandra Strauss)表示。她解释说:“我们已经宣布了与多家负责任人工智能公司的合作,但都是在完成对潜在合作伙伴的尽职调查之后。我们做了大量研究,了解最先进的技术是什么,新兴企业正在做什么,以及我们可以将哪些道德工具融入我们的业务中,以帮助我们的艺人和团队。这涵盖了从创意开发、音频工具到市场营销、数据分析以及其间的一切领域。”

保护艺人和其他创作者的权利是环球音乐集团(UMG)理念的核心信条,这一立场既体现在其商业实践中,也体现在其公共倡导中。因此,关于使用哪些人工智能模型的决定必须谨慎做出,需要考虑多个因素,包括模型是否尊重知识产权(IP),或者人工智能开发者是否声称对输出内容拥有所有权或对输入内容拥有训练权。

克里斯·霍顿(Chris Horton)作为环球音乐集团(UMG)的战略技术高级副总裁,领导着公司的“人工智能审查团队”(AI Review Team)——该内部小组负责评估人工智能模型的实践和表现,以确定这些人工智能是否以及如何能融入环球音乐集团(UMG)的运营。他介绍说,审查团队既处理内部团队提出的关于探索使用特定人工智能服务的提案,也会主动推荐感兴趣的人工智能工具。他说:“虽然有几项评估标准,但我们首先关注人工智能工具是否经过道德训练并尊重版权。”

尽管仍处于早期阶段,这种谨慎的审查流程正帮助环球音乐集团(UMG)拥抱负责任的合作伙伴及其带来的机遇。霍顿表示:“我们已经收到了600多份提案,并且已经看到一些真正有趣的、涉及人工智能的创意应用案例。它使得艺人能够将其作品目录扩展到新的语言。我们用它来修复旧专辑封面,以便重新诠释用于新用途。我们已将其整合到客户分析和互动营销活动中。它几乎出现在业务的方方面面。”

环球音乐集团(UMG)人工智能副总裁埃利奥·昆顿(Elio Quinton)也是人工智能审查团队的成员。他补充道:“作为一家唱片公司,我们一直努力的目标是帮助艺人实现他们的创意和商业目标。我们可以利用人工智能技术以多种方式让我们更有效地做到这一点。”

“部署人工智能技术带来的重大机遇之一是提高运营效率,”昆顿说。“例如,‘我们如何利用人工智能为我们的艺人提供更好的数据分析工具?我们如何更高效地触达正确的粉丝社群?我们如何提高客户服务的效率?’”

2、如何解读?

2025年,我们可以认为AI已经实质上对音乐行业造成了实际冲击。在过去数年迅猛发展下,AI已经深入了音乐制作的方方面面。虽然当前仍然没有一个完善、完整的产业链(工作流),但是对于个人/小型团体而言,AI作词、AI作曲已经逐步取代了部分版权音乐授权,成为了更高效、更节省的方案。下面,仍然是跟着BLOG主罗列的关键词,让我们走进人工智能与音乐的未来。

旧秩序与新机遇

文章中,环球音乐集团(UMG)将“负责任AI”本身视为一个正在兴起的市场,并希望占据主导地位。他们通过合作和投资,试图塑造这个市场的规则和标准。这是一个非常典型的抢占话语权和主导权的想法,毕竟制定规则的永远是最赚钱的生意。但环球音乐集团(UMG)将“负责任AI”视为新兴市场并试图主导规则制定的策略,本质上是其作为传统版权巨头对颠覆性技术的本能反应。这种以控制为核心的传统产业思维,试图通过设定版权保护标准、筛选合作伙伴来构建护城河,并在此过程中占据规则制定者的优势地位。

然而,AI技术具有开源普及性、去中心化创作和快速迭代的特性,使得其生态难以像传统音乐产业链那样被单一实体有效管控。UMG依赖审核和认证的“可控”框架,在技术上难以验证模型训练的合规性,在商业上可能因标准严苛而被市场绕过,在规则上面临与多方利益主体(开发者、平台、监管机构)的博弈,甚至可能因碎片化标准阻碍生态发展。这种策略虽在短期内能降低法律风险、维护现有版权利益并争取话语权,却暴露了与AI本质的深层矛盾。AI驱动的音乐市场具有低门槛、高速度和网状融合的特征,传统线性控制模式难以应对。过度强调防御性控制,将可能导致传统的、大型音乐公司错失AI真正的创新机遇(新的商业模式),并因高昂的合规成本与僵化的流程削弱自身敏捷性。其实从文章就可以看出,UMG应对人工智能浪潮的局限性和窘迫性,全文不愿意提及AI作词和AI作曲这一话题,恰恰反映了UMG认为该问题极端敏感以及UMG在当前阶段仍然以规避风险、拥抱传统模式的务实策略,缺乏对应人工智能浪潮的应对能力。

人工智能与传统音乐市场的差异

| 特征 | 传统音乐市场 | 人工智能驱动下的音乐市场 |

|---|---|---|

| 控制点 | 集中在版权、分销渠道、签约艺人 | 分散在模型、数据、算力、平台、终端用户 |

| 进入壁垒 | 高 (制作、发行、推广成本) | 极低 (开源模型、云服务、个人创作工具) |

| 创新速度 | 相对较慢(几乎停滞) | 极快 (模型迭代、新应用爆发式增长) |

| 价值链 | 线性、清晰 (创作->制作->发行->消费) | 网状、动态融合 (创作与消费界限模糊,AI渗透所有环节) |

| 规则制定 | 主要由大型唱片公司、版权组织、法律主导 | 多方博弈 (科技巨头、开源社区、平台、用户、监管机构、传统版权方) |

去中心化

我们继续以UMG作为分析对象,深入聊聊去中心化。传统音乐市场的权力结构高度中心化,UMG等巨头通过控制版权、艺人签约及分销渠道形成垄断壁垒。这种线性价值链依赖集中式规则制定,创新受限于高成本与缓慢的行业惯性。而AI驱动的音乐市场则呈现彻底的去中心化转向:技术门槛因开源模型与云服务崩塌,创作、制作与消费环节深度融合,个体创作者甚至消费者皆可借助AI工具参与全流程。权力不再集中于唱片公司,而是分散至模型开发者、数据持有者、平台及终端用户手中。传统“创作-发行-消费”的单向链条被网状生态取代,规则制定权被迫让渡给多元主体(科技公司、开源社区、用户群体及监管机构),形成持续博弈的动态平衡。

初音未来?

正如前一点所说的,UMG实际当前并未完全看好人工智能对于音乐行业塑造的前景,这是可以理解的,一方面是行业的传统惯性和舒适区并不容易改变。其次则是,人工智能产业对实体音乐的冲击可能并不如想象中那么巨大。在过去几十年中,已经有许多次新技术冲击传统音乐行业的例子,比如初音未来、洛天依等虚拟歌姬(基于VOCALOID等技术)确实代表了早期音乐产业的有限度去中心化尝试。但必须清晰的是,前辈们对行业的冲击远逊于当下AI浪潮,其核心在于两者在技术颠覆性、参与门槛、价值链渗透深度及权力转移规模上存在代际差异。

技术差异

初音未来本质是高级音源库+人声合成引擎,其创新在于提供了一种新的“演唱者”(虚拟偶像)和创作工具。但创作本身仍高度依赖传统音乐制作流程:创作者需具备作曲、编曲、调校等专业能力,作品产出仍遵循“创作-制作-发布”的线性逻辑。它并未改变音乐生产的基础规则,只是增加了一个新的音色选项和IP运营模式。而且更重要的是,他的入门门槛较高,制作周期也并未明显缩短,对于一般的音乐爱好者而言,没有实质性地提升效率、降低成本。而当前AI(如Suno, Udio)能从零生成完整音乐(包括作曲、编曲、演唱、混音),用户只需输入文本提示。这彻底解构了专业音乐制作的门槛,将创作权从专业人士手中释放至大众。AI不仅替代了“歌手”,更在渗透甚至替代作曲、编曲、制作等核心环节,重构了整个价值链。其颠覆性在于对“创作主体”和“创作过程”的根本性挑战。

亚文化圈与技术爆炸

实际上,我们也可以用发展的眼光看待技术对音乐的冲击。在“初音未来”的时代,我们可以将其看做技术革新1.0。在这个时期,创作优质VOCALOID歌曲需要较高的音乐理论知识和软件操作技巧(尤其是复杂的调校)。这将其用户群体限制在相对小众的硬核爱好者/专业创作者圈层,且高度与二次元群体绑定。其主要活跃的圈层,也局限在规模有限的亚文化生态圈(如Niconico、BILIBILI等)。其影响主要在特定粉丝群体,整体规模太小,以至于未能大规模冲击主流音乐消费与生产模式。

但借用刘慈欣小说中描述的“技术爆炸”概念,“用文字生成音乐”的交互方式,使得任何普通用户都能在几分钟内创作出结构完整的歌曲。这种极低门槛引发了爆炸性参与(类似GhatGPT/deepseek的普及效应)。海量AI生成内容涌入社交平台、流媒体。短期来看,人工智能还未能对整个音乐出版行业的盈利出现明显的影响,但是潜在对基本商业逻辑的冲击、对行业标准制定者的权威挑战,却已经切实形成。

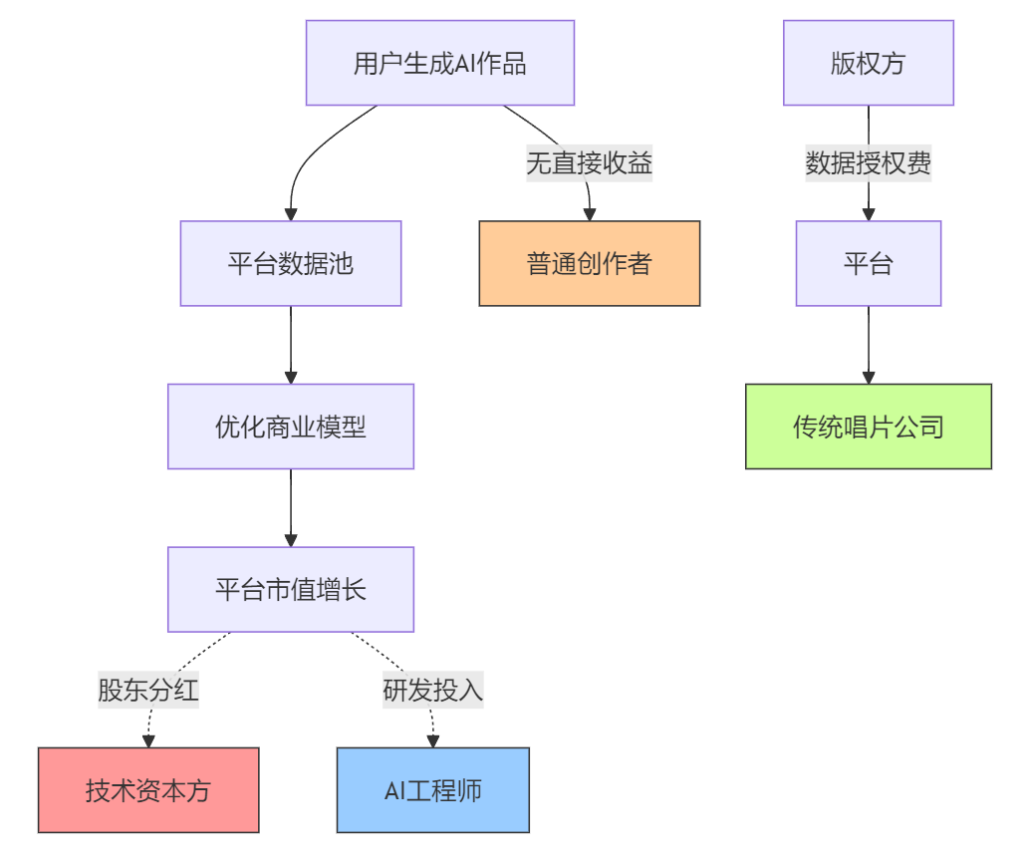

收益链条

通过分析该资本链条,可以清晰看到一个事实,那就是过去百年间长期被传统唱片公司垄断的音乐产业链条,正在被更多的资本方、音乐分销平台、AI创业型公司蚕食,这本质上是一个资本再分配的过程。普通创作者虽然无法通过生成式AI作品直接获利,但是解放了创作门槛后,为创作者本身提供了更多的可能性。最重要的是,由传统唱片公司垄断的地基开始松动,传统音乐人面临价值边缘化的风险。这是一个结构性改革的开端,是否拥抱这种改革,其取决权已经不在传统音乐资本的手中。

算法茧房

当AI将音乐创作简化为提示词工程时,一个隐蔽的牢笼正在形成——算法茧房。其核心危机在于数据驱动的“诅咒”:AI模型的本质是复刻机,通过概率拟合生成的“创新”,实为安全区内的排列组合。用户依赖AI作曲时,极易陷入审美闭环,批量生产千篇一律仿品。我们也不能忽视,在传统创作中,技术限制常催生颠覆性突破(如披头士因录音棚限制发明磁带倒放特效),而AI的“完美实现”能力,恰恰消解了这种“限制催生的创造力”。

创意跃迁

这时,我们需要引入一个新的概念“创意跃迁”。当AI过度介入创意构思层,可能压缩人类向更高能级(文化反思/多元创造)跃迁的动力。这里我们不得不进一步结构音乐的本质,作为人类历史、文化的其中一种载体,音乐是人类“苦难的结晶、反抗的载体、自由的证言”,虽然当代不得不将音乐产业化、娱乐化,通过人工智能AI进行泛化创作,但是当我们跳开行业,以时间长河为角度审视音乐的价值,那么我们可以轻易得出一个结论。音乐的载体是人类的文明,而算法无法代表人类诠释人类文明的火种。

需要再次特别指出,当前对人工智能挤压人类创意的担忧也有可能是暂时性的,毕竟旋律、歌词、创意的雷同,早在人工智能干预之前就已经出现。而在漫长的演化中,人类也曾多次修改创作流程,以适应新的审美和工具。人工智能介入音乐行业,到底是解放还是抑制?答案取决于人类是否主动定义AI的工具属性——如同画笔不会取代画家,但可能改变绘画史的方向。真正的危机不在于AI多强大,而在于人类是否在技术狂欢中遗忘了创造力的原始驱动力:对世界永不妥协的詰问与反抗。

3、世纪诉讼

聊到AI音乐创作,怎么能绕开SUNO和Udio这两家初创公司,作为AI音乐创作的领军公司,他们当前面临的问题相当多。根据澎湃新闻的报道,2024年6月24日,全球音乐产业的三大巨头——索尼音乐集团(Sony Music)、环球音乐集团(Universal Music Group)和华纳音乐(Warner Music)联合美国唱片业协会(RIAA),分别在美国马萨诸塞州和纽约州对SUNO和Udio两家新兴的人工智能音乐生成公司提起了版权侵权诉讼。这起诉讼被视为AI音乐领域的“史上最强第一案”,标志着音乐产业与生成式AI技术之间的版权冲突进入了拼刺刀的阶段。这起诉讼的核心争议在于:

| 传统音乐集团 | AI创业公司 |

| 未经许可大规模地使用版权音乐进行训练 | 使用受版权保护的材料来“训练”人工智能模型属于美国版权法中的“合理使用”(Fair Use)范畴 |

| 威胁到了音乐家和整个音乐生态系统的生存 | 强调AI技术的目的是“创作全新的音乐”,而非简单的复刻现有作品 |

| AI模仿知名艺术风格,如迈克尔·杰克逊 | 强调AI只是辅助人类创造力的工具,创作和使用的主体都是人 |

如何解读这次诉讼

这场被誉为AI音乐领域的“世纪诉讼”,将我们置于一个关键的技术与法律的十字路口。我们不应简单地选边站队,而应深入理解其复杂性。一方是代表无数艺术家心血、构建了现代音乐产业的传统唱片公司;另一方是手握开启下一个音乐百年历史,可能带来全新的音乐革命的AI技术。要全面解读此案,需从以下几个关键视角切入。

<1>唱片公司角度

正如上文BLOG主聊过,传统音乐巨头对AI音乐的出现反应相当迟钝和保守,他们代表的利益正营,导致他们难以迅速抓住这一波AI浪潮。因此这次诉讼可以看做是传统内容产业面对颠覆性技术时的一种防御性反击。AI音乐生成技术的发展速度和潜力,让掌控着全球绝大部分商业音乐版权的唱片巨头感到了威胁。使得任何人都能以极低的成本生成高质量音乐,冲击了传统唱片公司的制作、发行和艺人经纪模式。如果AI可以无限量地生成音乐,可能会导致音乐内容的“通货膨胀”,从而稀释现有版权库的价值。从这个角度看,诉讼可以被视为一种商业策略,目的是通过法律手段延缓AI音乐技术的发展,或者将其纳入自己可控的授权和商业框架内,以维护其市场主导地位。(但上文BLOG主已经聊过,AI的重要特征就是去中心化)

<2>传统创作者角度

站在艺术家的立场,这起诉讼是捍卫自身合法权益的必要之举。核心论点在于:创作成果理应受到尊重。每一首乐曲都凝聚了创作者的心血与投入。AI公司若能在未经许可、未支付报酬的情况下,利用这些成果训练模型并以此牟利,无异于对创作者劳动价值的直接剥削。更深远地看,音乐产业的健康运转依赖于一个基于版权授权和收益分成的完整生态。如果允许AI无偿“吞噬”版权内容,将从根本上瓦解这一体系,最终扼杀持续产出高质量原创音乐的动力。

<3>AI创业者角度

对于AI创业公司而言,这场官司的意义超越了商业纠纷,是一场关乎技术合法性与未来发展空间的“生死之战”。其辩护核心是美国版权法中的“合理使用”(Fair Use)原则。他们主张,使用版权数据训练AI模型属于“转换性使用”(Transformative Use),旨在创造全新的作品,而非复制原作。需要说明的是,相较于代表传统音乐的三大唱片公司,SUNO和Udio也并非是毫无背景,甚至相反,其背后是典型的“硅谷精英组合”,融资规模都在1亿美元以上。

| SUNO(1.25亿美元融资) | Udio(1亿美元融资) |

| 光速创投 (Lightspeed Venture Partners): 全球顶级的风险投资公司,曾成功投资过Snap、Nutanix等众多知名科技企业 | Google (谷歌): Udio的创始团队大多来自Google DeepMind,这是全球最顶尖的人工智能研究机构。谷歌的投资既是对前员工创业的支持,也是对其技术路线的认可。 |

| Nat Friedman: 前GitHub的CEO,现在是人工智能领域非常活跃和有影响力的天使投资人。 | Nvidia (英伟达): 全球AI芯片的霸主。Nvidia的投资是战略性的,因为AI模型的训练和运行都离不开其GPU。投资Udio意味着它看好AI音乐成为驱动其硬件销售的重要应用场景。 |

| Daniel Gross: 前苹果公司AI部门的负责人。 | Will.i.am: 美国著名音乐人、黑眼豆豆(The Black Eyed Peas)的队长。他的加入为Udio带来了音乐产业内部的视角和人脉。 |

| Andreessen Horowitz (a16z): 硅谷最富盛名的风险投资公司之一,以其对颠覆性技术(如加密货币、AI)的早期和大胆押注而闻名。 | Andreessen Horowitz (a16z): 唯一在AI音乐生成这个赛道上进行了“双重押注”,无论谁胜出,它都可能是赢家。 |

| Founder Collective: 一家知名的种子轮风险投资机构。 | Mike Krieger: Instagram的联合创始人。 |

总结

此案的判决将成为一个历史性的标杆,它将重新定义数字时代“合理使用”的边界。其结果不仅决定Suno和Udio的命运,更将为所有生成式AI(包括文本、图像、代码)的开发者划定法律红线,决定他们未来是戴着镣铐跳舞,还是能获得合法发展的“入场券”。事实上,围绕“合理使用”(Fair Use)而展开的AI训练材料纠纷已经遍布整个AIGC行业,大家都在期待这场实际判决到底会发展成什么样子。最后,IFPI官方也提出了自己对AIGC看法,BLOG主翻译出来,并作为本节内容的最终总结:

1、政策制定者必须反对任何旨在修改版权法的行为,此类修改会损害权利持有人的选择权——即决定其作品是否被用于开发AI模型的权利。

2、确保透明,政策制定者必须强制要求AI开发者就其训练数据进行记录和披露。

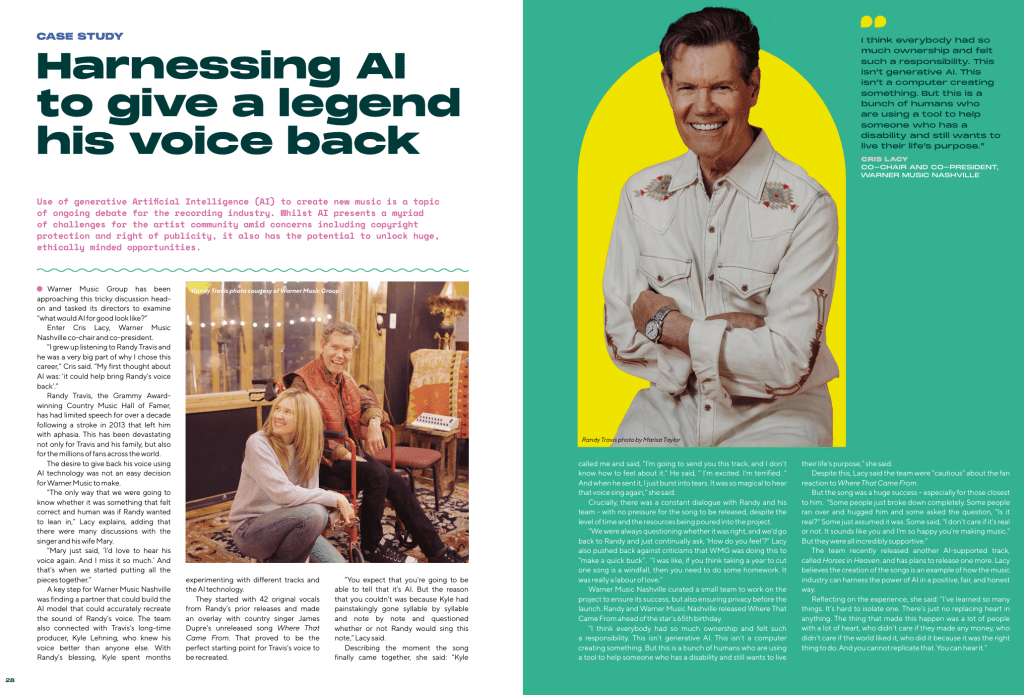

五、AI技术让传奇歌手重获歌声

1、来自IFPI的原文翻译

华纳音乐集团一直在直面这个棘手的讨论,并给其高管们布置了一项任务,去探寻“一个有益的AI应该是什么样子?”

华纳音乐纳什维尔分部的联席主席兼联席总裁克里斯·莱西(Cris Lacy),正是负责这项任务的人选。“我从小听着兰迪·特拉维斯(Randy Travis)的歌长大,他是我选择这个职业的重要原因之一,”克里斯说。“我当时对AI的第一个念头就是:‘它或许能帮助我们带回兰迪的声音。’”

兰迪·特拉维斯是格莱美奖得主,也是乡村音乐名人堂成员。自2013年因中风导致失语症以来,他的语言能力在过去十多年里一直非常有限。这不仅对特拉维斯和他的家人是毁灭性的打击,对全世界数百万的歌迷也是如此。

对于华纳音乐来说,决定使用AI技术来“归还”他的声音,并非一个轻松的决定。

“我们想知道这件事是否正确、是否人性化,唯一的途径就是看兰迪本人是否愿意积极参与其中,”莱西解释说,并补充道,他们与这位歌手和他的妻子玛丽进行了多次讨论。

“玛丽只是说,‘我多想能再次听到他的声音。我太想念它了。’就在那一刻,我们开始着手整合所有资源。”

华纳音乐纳什维尔分部的一个关键步骤,是找到一个能够构建AI模型、并能精确重现兰迪声音的合作伙伴。团队还联系了特拉维斯的长期制作人凯尔·莱宁(Kyle Lehning),他比任何人都更了解兰迪的嗓音。在得到兰迪的祝福后,凯尔花了数月时间,用不同的音轨和AI技术进行实验。

他们从兰迪过往发行的作品中提取了42段原始人声作为起点,并将其与乡村歌手詹姆斯·杜普雷(James Dupre)一首未发行的歌曲《Where That Came From》进行叠加。事实证明,这是重现特拉维斯声音的完美起点。

“你可能会以为,自己一听就能听出那是AI。但你之所以听不出来,是因为凯尔费尽心血地逐个音节、逐个音符地去打磨,并反复推敲兰迪本人是否会这样去唱这个音,”莱西说。

在描述这首歌最终完成的瞬间时,她说:“凯尔打电话给我说,‘我要发给你一首歌,但我不知道该作何感想。’他说,‘我既兴奋,又害怕。’当他把歌发过来时,我瞬间泪流满面。能再次听到那个声音歌唱,真是太神奇了。”

至关重要的是,尽管项目投入了大量的时间和资源,但团队与兰迪及其团队始终保持着持续的沟通——并且从未强求这首歌必须发行。

“我们总是在反复叩问这是否是正确之举,我们会回到兰迪身边,不断地问他,‘你感觉怎么样?’”莱西还反驳了那些批评华纳音乐集团此举是为了“赚快钱”的言论。“我就想说,如果你觉得花一年时间制作一首歌是天降横财,那你真该去做做功课了。这完全是一项出于热爱的劳动。”

华纳音乐纳什维尔分部精心挑选了一个小团队来负责这个项目,既为了确保成功,也为了在发布前保护隐私。在兰迪65岁生日前,他和华纳音乐纳什维尔分部共同发布了这首《Where That Came From》。

“我认为团队里的每个人都有着强烈的归属感和责任感。这不是生成式AI。这不是电脑在凭空创造。而是一群人类在使用一个工具,去帮助一个身患残疾但仍想实现人生使命的人。”她说道。

尽管如此,莱西表示,团队对于歌迷对《Where That Came From》的反应仍然“非常谨慎”。

但这首歌取得了巨大的成功——尤其是对于那些与他最亲近的人来说。“有些人彻底崩溃,泣不成声。有些人跑过去拥抱他,还有些人问,‘这是真的吗?’有些人则想当然地认为就是真的。还有人说,‘我不在乎这是不是真的。这听起来就是你,我太高兴你还在做音乐了。’但所有人都给予了难以置信的支持。”

团队最近又发布了另一首由AI辅助的歌曲,名为《Horses in Heaven》,并计划再发布一首。莱西相信,这些歌曲的创作过程,正是音乐产业如何以一种积极、公平和真诚的方式利用AI力量的典范。

回顾这段经历,她说:“我学到了太多东西,很难只挑出一点来说。但最重要的是,任何事情都无法取代‘真心’。促成这件事的是许多怀有真心的人,他们不计较金钱得失,不在乎外界的评价,他们做这件事,只因这是正确之举。而这种真心,你是无法复制的。你能在歌声中听到它。”

2、我们能感受到什么?

这篇文章是华纳音乐集团在AI时代下的一份极其高明的公关和战略宣言。它通过一个充满人情味和伦理光辉的案例,清晰地阐述了自己对AI技术的立场,并与Suno、Udio等公司的行为划清了界限。其核心战略可以解读为以下几点:

<1>伦理先行,许可至上

整个故事的核心是“同意”与“合作”。华纳反复强调,这个项目得以启动和推进的每一步,都离不开兰迪·特拉维斯本人的祝福和持续参与。这直接回应了当前AI侵权诉讼的核心争议点:授权。华纳用实际行动表明:我们使用AI,但我们是在获得艺术家100%同意和深度合作的前提下进行的。

<2>“修复型AI” vs “生成式AI”

莱西的那句“这不是生成式AI,这不是电脑在凭空创造。”是最具战略意图的一句话。她刻意将华纳使用的技术定义为一种“修复型”或“辅助型”工具,其目的是帮助艺术家恢复失去的能力,而不是凭空生成内容来与艺术家竞争。通过这种定义,华纳巧妙地试图引导舆论和法律界形成一种共识:AI有“好坏”之分,关键在于其目的和使用方式。

<3>强调“人”的核心地位

文章极力淡化技术的冰冷感,反复强调“人”的努力和“真心”投入的情感。制作人“逐个音节、逐个音符”的打磨、团队“既兴奋又害怕”的情绪、听到歌声后“泪流满面”的反应,以及最终“不为赚钱,只为热爱”的定性,都在传递一个信息:技术只是工具,最终的艺术价值源于人类的情感、心血和创造力。这既是对艺术家价值的肯定,也是对纯技术驱动、缺乏情感内核的“生成式AI”的批判。

华纳音乐集团通过兰迪·特拉维斯的案例,向世界展示了他们眼中“AI”的理想样子。这不仅是一个感人的故事,更是一件强大的法律和公关武器。它为华纳在与Suno、Udio的“世纪诉讼”中提供了强有力的论据:我们不反对AI技术,我们反对的是不道德、不合法、不尊重创作者的AI使用方式。这个案例为整个行业树立了一个极高的伦理标杆,也让人们开始思考,在AI时代,我们真正应该追求的,究竟是无限生成的廉价内容,还是那些能真正触动人心的、饱含“真心”的作品。

这里的矛盾就在于,当前SUNO的生成质量确实不够高,无法跟巨量投入的音乐作品相媲美。但也不能否认SUNO和Udio这类AIGC拥有快速迭代的能力,未必未来就不能有所突破。而这篇刊登在IFPI上的文章,则毫无疑问印证了BLOG主前文关于“权威投射”这一论点,IFPI的倾向性以及其在行业中的地位,一览无余。

六、促进全球音乐产业增长

1、来自IFPI的原文翻译

<1>唱片公司正在推动全球文化&经济发展

唱片公司的工作和投资对文化和经济发展的积极影响,通常在音乐市场快速发展的地区表现得最为明显。他们的长期承诺和投资——不仅仅是对本地艺术家的投资,还包括对实地工作和支持他们的团队的投资——是推动音乐增长的关键。在艺术家团队之外,在更广阔的行业生态中,无论艺术是否隶属唱片公司体系,通过发展技能和专业知识都是支持艺术家的发展旅程。这种本地化支持和投资在遍布世界,将艺术家与全球专家网络紧密连接,支持和推广艺术家的作品。

<2>认识音乐的价值

音乐一直以来都具有深远的文化和经济价值,公共政策必须确保这一价值在市场上得到充分认可和保护。这意味着,要求任何想要在其平台上使用受版权保护的音乐,或作为其服务的一部分的人。在使用音乐之前,必须从版权持有人那里获得许可。这种长期建立的激励结构崩溃将造成重大损害。一组数据:2023年,唱片公司总投资达81亿美元,相当于30.8%的总收入。

<3>支持音乐的公开表演权和广播权

IFPI 与全球的音乐版权机构合作,确保那些制作和表演用于公开表演和广播的音乐的人士,能够为其工作获得公平报酬。在大多数国家,广播机构需要向他们所播放音乐的艺术家、制作人和词曲作者支付版税。然而,世界上最大的两个经济体——美国和日本——仍然缺乏完整的广播权和公开表演权。此外,许多国家中,企业播放音乐所支付的费率如此之低,以至于无法为音乐的使用向艺术家和制作人提供公平补偿。表演权可以为艺术家提供一个至关重要且不断增长的收入来源,并对音乐经济的增长做出重要贡献。为实现这一目标,政府应全面确立这些权利,并允许权利持有人组织有效的收入征收。

2、案例分析

IFPI为了论证上面提出的观点,举出了三个案例。我们一个一个来看:

<1>连接大陆,放大声音——印度 x 加拿大 | 华纳音乐集团

91 North Records(91 North 唱片公司)的构想起源于疫情封锁期间,当时华纳音乐印度和南亚区域合作联盟(SAARC)的董事总经理Jay Mehta刚刚加入公司。带着“让印度声音走向全球”的雄心,Mehta 发现加拿大正在成为创作者和粉丝的音乐中心。

“在2020年,我们讨论了印度音乐有机会创造下一个大浪潮。而在我们讨论的过程中,加拿大开始成为优秀印度内容的温床,那里涌现出许多旁遮普艺术家,”他说。“虽然加拿大已经是庞大的消费市场,但它新近成为一个重要的创作者市场,不断制作出优秀的印度音乐。”这对Mehta来说是一个灵感时刻,促使他创建91 North Records,该厂牌旨在促进南亚音乐的爆炸式增长。华纳音乐加拿大总裁Kristen Burke解释说,加拿大市场对此充满巨大热情。“

对我们华纳音乐加拿大来说,这不仅仅是关于南亚音乐,而是加拿大本身就如此多样化和多元文化。所以,我们真正专注于利用这一点,”她说。华纳音乐加拿大和华纳音乐印度之间的合资企业于2022年8月在多伦多启动,旨在结合两个不同粉丝群体的市场潜力,将这种音乐推向全球舞台。

华纳音乐将91 North Records视为连接东西方的重要桥梁,融合人才、文化和想法。该厂牌名称巧妙地将两国联系起来,使用印度的国家代码(91用于电话)和加拿大的地理位置。加拿大籍旁遮普音乐人Jonita Gandhi是首批与91 North Records签约的艺术家之一,与此同时,加拿大和印度团队分别密切合作,发展Karan Aujla的事业。

全球网络使华纳音乐能够通过A&R、营销和分销等全球支持来放大艺术家影响力,识别具有文化影响力的合作机会等。Burke说“Jay和我很快聚在一起,认识到这里有一个真正的机会,成为第一个真正支持这些艺术家的厂牌,因为当时加拿大根本没有这样的基础设施。音乐和艺术都如此出色,我们真的觉得需要帮助提升它们,并将它们推向全球舞台。从一开始,我们就完全一致,并看到了这个愿景。”

Mehta补充道:“91 North Records不仅仅是一个唱片公司;它是一个我们想要为其建立基础设施的文化运动。我们不仅仅是在出口音乐,我们是在出口一种文化、一种能量、一种生活方式,所以我们不仅仅关注艺术家的录音业务。我们还在关注出版业务、现场演出业务,我们在努力构建大型品牌合作。而且,要做到这一点,一个关键部分是建立加拿大的团队来支持这些艺术家。”

Burke继续说道:“我们已经添加了具有南亚血统的团队成员,因为我们知道,能够用艺术家的母语与他们交流,并理解他们的文化以及不同的细微差别,这一点非常重要。我们并不觉得这只是我们从加拿大就能独立完成的事情。而且,即使有一些艺术家驻扎在加拿大,主要市场仍然是印度。”

91 North由艺术家兼制作人Ikky指导,他曾与包括Diljit Dosanjh和Sidhu Moose Wala在内的艺术家合作。随着印度和加拿力的力量融合,也促成了专业知识的分享。这其中的一部分是招聘了两名在现场的南亚音乐A&R专家。

“我们并不试图将这些艺术家西方化。我们试图支持他们,帮助他们成为全球超级巨星,而不让他们觉得需要改变或做些什么,比如用英语演唱来获得更多关注,”Burke解释道。“随着世界在变化,音乐在传播,我们正在制作出能脱颖而出的出色音乐——这就是我们想要做的。”

91 North会签约居住在印度的印度艺术家,以及具有印度血统并居住在加拿大的艺术家。此外,还有计划将这一合作扩展到加拿大和印度之外。团队一直在战略性地考虑是否将这一项目扩展到英国、澳大利亚和新西兰,这些地方都有大量的南亚侨民。

Mehta补充“归根究底,实际上是数据驱动。通过分析来自流媒体、YouTube、Spotify和其他平台的数据,我们不仅能看到哪些国家,而且能看到这些国家内的哪些地区是粉丝的温床。所以,我们知道英国是一个巨大的市场,但现在澳大利亚和新西兰也以重大方式崛起,这反映在流媒体数据上。”Burke补充道:“我们正在关注那些有更大侨民群体的市场,以及在那里音乐真正引起共鸣的艺术家。”

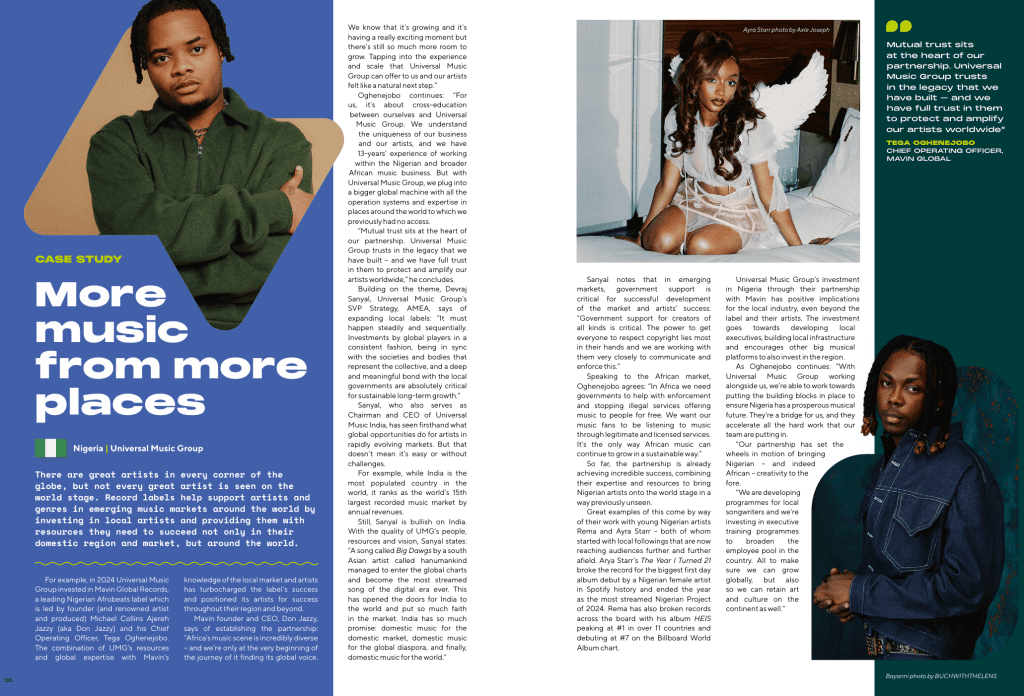

<2>来自更多地方的更多音乐——尼日利亚 | 环球音乐集团

全球每个角落都有伟大的艺术家,但并非每个伟大的艺术家都能登上世界舞台。唱片公司通过投资本地艺术家并为他们提供成功所需的资源,帮助支持世界各地新兴音乐市场的艺术家和流派,让他们不仅在本土地区和市场取得成功,还能在全球范围内实现突破。

例如,在2024年,环球音乐集团投资了Mavin Global Records,这是一个领先的尼日利亚Afrobeats厂牌,由创始人(以及著名的艺术家和制作人)Michael Collins Ajereh(又名Don Jazzy)和他的首席运营官Tega Oghenejobo领导。UMG的资源和全球专业知识与Mavin对本地市场和艺术家的了解相结合,大大加速了该厂牌的成功,并为其艺术家在整个地区及以外的市场提供了战略定位。Mavin的创始人和CEO Don Jazzy在谈到建立这一伙伴关系时说:“非洲的音乐场景极其多样化——我们才刚刚开始这段旅程,让它找到全球性的声音。”

“我们知道它正在增长,并且正处于一个真正令人兴奋的时刻,但仍有更多增长空间。利用环球音乐集团能够为我们和我们的艺术家提供的经验和规模,这感觉像是自然而然的下一步。”Oghenejobo继续说道:“对我们来说,这是关于我们自己和环球音乐集团之间的跨文化教育。我们理解我们业务和我们艺术家的独特性,我们有13年的经验,在尼日利亚和更广泛的非洲音乐业务中工作。但是,通过环球音乐集团,我们连接到一个更大的全球机器,拥有我们以前无法访问的世界各地运营系统和专业知识。

“相互信任是我们的伙伴关系的核心。环球音乐集团相信我们建立的遗产——而我们完全信任他们能在全球保护和放大我们的艺术家,”他总结道。

在这一主题的基础上,环球音乐集团的高级副总裁战略、亚太中东非洲(SVP Strategy, AMEA)Devraj Sanyal,在谈到扩展本地厂牌时说:“这必须稳步且依次发生。全球参与者以一致的方式投资,与代表集体的社会和机构保持同步,以及与当地政府建立深入而有意义的联系,对于可持续的长期增长绝对至关重要。”

Sanyal,他同时担任环球音乐印度公司的董事长兼CEO,已经亲眼目睹了全球机会对快速演变市场的艺术家的影响。但这并不意味着容易或没有挑战。例如,虽然印度是世界上人口最多的国家,但它是全球第15大唱片音乐市场,按年度收入计算。

尽管如此,Sanyal对印度持乐观态度。凭借环球音乐集团的人员、资源和愿景,Sanyal表示:“一首名为Big Dawgs的歌曲,由一位名为hanumankind的南亚艺术家创作,成功进入全球排行榜,并成为数字时代播放量最高的歌曲。这为印度打开了通往世界的大门,并为市场注入了如此多的信心。印度拥有如此多的潜力:本土音乐用于本土市场、本土音乐用于全球侨民,以及最终,本土音乐用于世界。”

Sanyal指出,在新兴市场中,政府支持对市场的成功发展和艺术家的成功至关重要:“对各种创作者的政府支持至关重要。让每个人尊重版权的权力主要掌握在他们手中,我们正在与他们密切合作,以传达和执行这一点。”

在谈到非洲市场时,Oghenejobo表示同意:“在非洲,我们需要政府帮助执法并制止非法服务免费提供音乐。我们希望我们的音乐粉丝通过合法和授权的服务收听音乐。这是非洲音乐以可持续方式继续增长的唯一途径。”到目前为止,这一伙伴关系已经取得了令人难以置信的成功,通过结合他们的专业知识和资源,以前所未见的方式将尼日利亚艺术家推向世界舞台。

一个好例子来自他们与年轻尼日利亚艺术家Rema和Ayra Starr的合作——两人最初只有本土粉丝群,现在他们的受众范围越来越广。Ayra Starr的专辑《The Year I Turned 21》打破了Spotify历史上尼日利亚女艺术家首日专辑首秀的记录,并以2024年最流行的尼日利亚项目结束一年。Rema的专辑《HEIS》也打破了多项记录,在超过11个国家达到#1,并首次登上Billboard全球专辑排行榜的第7位。

环球音乐集团通过与Mavin的伙伴关系在尼日利亚的投资,对当地产业产生了积极影响,甚至超出了该厂牌及其艺术家的范围。这种投资用于发展本地高管、构建本地基础设施,并鼓励其他大型音乐平台也在该地区投资。

正如Oghenejobo继续所说:“随着环球音乐集团与我们并肩工作,我们能够努力放置构建块,以确保尼日利亚拥有繁荣的音乐未来。他们是我们的一座桥梁,并加速我们团队所做的所有艰苦工作。

“我们的合作已经启动”将尼日利亚——甚至整个非洲——的创意推向世界。”我们正在为本地词曲作者提供培训计划,扩大该国的员工队伍。所有这些都是为了确保我们能够全球增长,但也为了保留非洲大陆上的艺术和文化。”

<3>黄子弘凡的崛起之路——中国 | 索尼音乐集团

黄子弘凡已成为中国最令人兴奋的Z世代人才之一。在湖南卫视的美声综艺节目《中国好声音》中被发掘后,这位25岁的歌手不断进步,并积累了众多现场演出经验。

仅在2024年,他就参加了29场音乐节,并以其迷人的舞台魅力和热情征服了粉丝。索尼音乐娱乐中国首席执行官陈述平(Andrew Chan)自2023年为黄子弘凡发行首支单曲《Grow Up》以来,一直与他这位冉冉升起的明星密切合作。正如陈述平所言“真正让我们兴奋的是黄子弘凡的热情和专注。他拥有成为顶尖艺人所需要的灵性和渴望,这正是我们在这个充满活力和竞争激烈的地区喜欢支持的人才类型。然而,黄子弘凡的‘奋斗精神’不仅关于竞争,更源于与观众建立深层链接、创造独特艺术的的执着追求。他正是在如此充满活力又要求严苛的市场中茁壮成长的艺术家。”黄子弘凡探索音乐的核心是不断尝试多元曲风和表现形式。这位华语流行音乐艺术家用普通话、英语和粤语演唱,并巧妙融入各地的风格和流派。

“当代中国音乐生态与全球趋势相似,正呈现多元化蓬勃发展的态势。听众的审美日趋成熟,从嘻哈、电子舞曲到节奏布鲁斯和流行乐,各种音乐类型都拥有其受众群体。我们的战略是构建充满活力的合作生态,促成不同风格音乐人与制作人的跨界合作,从而编织出既能引起本土市场共鸣、又具备国际传播力的丰富音乐图景。”

他补充道,中国市场具有”高度多样性”,过去一年该地区高质量新作品的发布速度达到数十年来最快水平。仅2024年,索尼音乐中国就发行了3700首歌曲。但陈述平指出,这一增长的核心动力在于艺人培育体系,以及与其他音乐人才的合作探索。

典型案例包括2024年12月歌手黄子弘凡与美国乐队 One Republic 在哔哩哔哩跨年晚会上的同台演出。这正是索尼音乐团队希望复制的成功模式。陈述平解释道,索尼音乐遍布全球的网络体系是艺人的巨大优势——能为他们提供针对不同地区的定制化发展建议。”我们是为艺人打开全球市场的绝佳窗口,助力他们实现音乐事业的国际化成功。”他补充说,索尼音乐最擅长理解多元化的受众群体。

但陈述平的宏大抱负,是像韩国流行音乐(K-pop)一样,将华语流行音乐(C-pop)推向国际舞台。他说“我认为这需要大量的反复试验,”并确保公司的策略始终保持灵活。

索尼全球数字业务总裁丹Dennis Kooker解释说,这些全球战略可能难以平衡,但最终是由粉丝主导的。Kooker说“人们对音乐的需求在持续增长,但要触及你的受众却比以往任何时候都更具挑战性。对我们而言,我们思考的是如何制定策略,帮助艺人去找到他们的粉丝,而不是试图将粉丝强行聚集到某一个平台或限定在某种风格中。”他补充道“无论从线上(数字)还是线下(现实生活)的角度,都开辟了全新的可能性。”

因此,除了现场演出,黄子弘凡的团队也一直在研究如何利用社交媒体来提升粉丝的参与度。得益于其不断壮大的Z世代粉丝群体,他在中国最大的社交媒体平台之一——微博上,获得了巨大的关注。2024年,他在单月内便登上超过36个热搜话题,相关浏览量累计达到16亿次。

陈述平补充道“在当今的数字时代,社交媒体不仅仅是一个宣传工具,它更是艺人与粉丝建立真实联系的重要渠道。我们对拉尔斯的策略,就是将社交平台战略性地融入他整个职业规划中,从而培养一个充满活力和高参与度的粉丝社群。”

他的爆红单曲《Soaked in Rain》广受欢迎,上线首周播放量就高达1400万次,并在中国数字流媒体平台上获得了超过一百万条评论。2024年10月,黄子弘凡发布了名为《Fun! Only》的专辑,在短短24小时内实体唱片销量就突破了10万张,创下了非凡的销售里程碑。这一卓越成就为他赢得了声望卓著的IFPI五白金唱片销量认证。

乘此势头,索尼音乐还支持黄子弘凡启动了他备受期待的巡回演唱会。巡演于2024年拉开帷幕,呈现了五场激动人心的体育场级视听盛宴,每一站都座无虚席,吸引了超过一万名观众。在索尼音乐的支持下,他正在不断提升其艺术造诣,扩大其影响力,并创作出一系列令人印象深刻的高品质音乐作品,朝着更具全球影响力的明星迈进。

3、如何分析

上述三个案例,是IFPI用来论证“唱片公司推动全球音乐产业增长”这一核心观点而精挑细选的案例。三大唱片公司各占一个版面,也可以看得出来端水的意思。更具体的来说,IFPI希望通过这些案例,向全球(包括政府、合作伙伴和公众)证明,大型唱片公司在全球音乐产业中扮演着不可或缺的、积极的、驱动增长的角色。接下来继续跟着BLOG主列出的关键词,探索、分析这些案例。

本地投资

报告强调,唱片公司的投资不只是钱。索尼对黄子弘凡的投资是全方位的:从发掘(《声入人心》后的合作)、A&R(艺人与作品企划)、营销推广(社交媒体、跨国合作)、到商业变现(专辑、巡演),构建了一个完整的职业生涯发展路径。这印证了IFPI的观点:唱片公司的投资是“对本地艺术家的投资,还包括对实地工作和支持他们的团队的投资”,是“推动音乐增长的关键”。

大数据/数据驱动

索尼音乐通过分析微博热搜(36个话题)、浏览量(16亿)、评论数(100万)等数据,来验证和调整策略。也符合陈述平的“我认为这需要大量的反复试验,并确保公司的策略始终保持灵活”这一基本策略。来自各个社交平台提供的准确大数据和相关的预测信息,给予了索尼良好的规划和布局能力,也深入表明了索尼音乐已经深入扎根中国音乐市场。

新兴市场

有意思的是,三个案例都不约而同的将目光从欧美市场上移走,这其实一定程度上揭示了全球音乐市场的宏观趋势。欧美市场趋于饱和,而中国、印度、非洲等新兴市场展现出巨大潜力。IFPI选择这三个案例,意在告诉世界:未来的增长点在这里,而唱片公司早已经深度布局。

侨民策略

在华纳的印度x加拿大案例中,明确提到了南亚侨民是重要的市场基础,并计划扩展到英国、澳大利亚等拥有大量南亚侨民的国家。这揭示了一个重要的全球化策略:以文化侨民为桥头堡,逐步渗透并影响主流市场。实际上,这对C-pop的全球化扩展同样具有借鉴意义。

版权呼吁

虽然三个案例并未直接提起政治目的,但它被放在IFPI的报告框架内,其背后有强烈的政策诉求。报告明确指出,音乐产业的繁荣依赖于“公共政策必须确保其价值在市场上得到充分认可和保护”,即严格的版权保护。报告还批评美国和日本的广播权不完整,并呼吁非洲政府打击盗版,而BLOG主正好前段时间也通过“The Sounds of Silence”的乐评,展示了美国广播对版权漠视的长远历史事实。从这点我们可以看到IPFI的核心政治诉求“只有在一个版权保护相对良好、市场机制健全的环境下,我们能创造出巨大的文化和经济价值。”

K-POP

在“韩国/粉丝打榜”关键词分析中,BLOG主就已经指出,韩国的K-pop从一开始就有着强烈的出海欲望。这里可以继续扩展聊聊。韩国国内市场相对较小,只有约5000万人口,内需有限。为了让产业持续增长并收回高昂的偶像培养成本,必须向海外市场扩张。出口不是一个选项,而是一种必需。自1990年代末亚洲金融危机后,韩国政府将文化产业视为国家战略支柱,大力扶持。K-pop的全球推广带有国家品牌建设的色彩。从早期开始,K-pop歌曲就习惯性地在韩语歌词中穿插高记忆度的英文Hook。这降低了海外听众的入门门槛,使其更容易在旋律之外记住歌曲的一部分。K-pop积极拥抱和融合最前沿的欧美流行音乐元素,如Hip-hop, EDM, R&B, Latin Pop等。它不追求纯粹的“韩国性”,而是创造一种“听起来很国际化,但视觉上很韩国”的混合产品。因此,K-pop往往投入巨资制作电影级别的MV,强调强烈的视觉冲击力、整齐划一的复杂舞蹈、以及精致的时尚造型。K-pop首先在亚洲(日本、东南亚)站稳脚跟,然后通过YouTube和社交媒体等数字平台,绕过传统欧美媒体的壁垒,直接触达西方年轻粉丝群体,形成“由下而上”的粉丝驱动型传播,最终倒逼主流媒体和市场承认其存在。

C-POP

C-pop的逻辑起点与K-pop截然相反,它是在一个“为内部而生”的模式下成长起来的。中国拥有超过14亿人口的巨大、自给自足的内部市场。仅服务好国内市场,就足以支撑起一个庞大的音乐产业。因此,在很长一段时间里,C-pop缺乏向外输出的紧迫感和原始动力。近年来,“文化自信”成为主流叙事。C-pop的创作更倾向于服务本土审美和文化认同,例如“古风”音乐的流行,就是一种向内探索文化根源的体现。

普通话是C-pop的绝对核心。歌词的文学性、叙事性和情感共鸣在传统华语乐坛中占据重要地位。虽然也有英文歌曲或穿插英文,但这更多是音乐人个人风格的选择,而非产业级的、为出口服务的标准化操作。至于音乐风格则是极其多元化,但主流市场长期由抒情慢歌(Ballad)主导。虽然现在各种曲风百花齐放,但尚未形成像K-pop那样具有全球辨识度的、统一的“C-pop范式”。在中国,艺人可以通过影视剧OST、综艺节目、短视频平台等多种渠道走红,路径远比K-pop以唱跳偶像为主的模式要复杂和分散。黄子弘凡的案例就是通过《声入人心》这样的美声综艺节目被发掘,这在K-pop产业中是难以想象的。

C-pop的全球化更像是一种“自然溢出”。它首先服务于庞大的国内市场,然后通过海外华人、华侨和留学生群体,自然辐射到世界各地。但客观来说,当前C-pop仍然是一个巨大的、内循环驱动的产业,其影响力在中国大陆、香港、台湾和澳门地区是绝对主导;在新加坡、马来西亚、泰国、越南等拥有大量华人的国家,也拥有深厚的市场基础和历史渊源。这些地区的听众不仅消费C-pop,也产出C-pop艺人,形成了紧密的文化生态。在北美、欧洲、澳大利亚等地,C-pop的主要受众是华人留学生、移民及其后代。演唱会、粉丝活动等大多围绕这个群体展开。它更像是一种维系文化身份的“圈地自萌”,尚未大规模“出圈”进入当地主流视野。在Spotify、Apple Music等全球平台上,C-pop的整体播放量与K-pop、拉丁音乐甚至J-pop相比仍有较大差距。虽然有艺人(如周杰伦)在特定区域榜单上表现优异,但缺乏持续打入Billboard Global 200等全球性榜单的能力。

七、总结

终于,整整2.5万字,《GLOBAL MUSIC REPORT 2025》这份分析报告写了一周,总算是落下帷幕。这份深入解读,是BLOG主过去多年对整个音乐行业的个人看法,虽然已经尽了最大努力保证态度中立和资料准确,但鉴于BLOG主个人水平有限,如果出现错误,请评论区指正,也请各位多多包涵。

原文的翻译和资料收集,借用了AI(GEMINI/DEEPSEEK/GROK)辅助进行,这也是这份分析报告能在1周之内完成的重要保障。对于个人创作者而言,AI确实已经是不可或缺的存在,不管是否承认,这都是滚滚向前的时代,人与AI之间的关系,还有待未来不断探讨。而今天各位看到的这篇分析报告,相信也会成为这个前AI时代的小小注脚,不胜感激、不胜荣幸。

本文作者:RainLain博主,欢迎转载,必须注明出处以及作者。

一条评论

Iris.Zzz

期待更新:)