古典日记:罗马正统最后的荣光——乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳(七)

古典日记系列

[展开/折叠]-

如何欣赏古典音乐——写在一切的开端(一)

跟着BLOG主脚步一起探索古典音乐的千年故事

-

教皇的鸽子与千年圣咏——格里高利一世(二)

聆听教会圣咏的发展,领悟宗教音乐的特色

-

萌芽的音乐,隐秘的史诗——纪尧姆·迪费(三)

聆听文艺复兴初期技巧与感性融合的奠基者故事

-

月光骑士与宫廷诗人——吉尔·班舒瓦(四)

聆听勃艮第乐派跨越千年的细腻抒情风格

-

变革前夜的明灯——约翰内斯·奥克冈(五)

勃垦第乐派最后一位大师,法兰德乐派的奠基者

-

法兰西音乐之王——若斯坎·德普雷(六)

文艺复兴中期宗教音乐和世俗音乐纷纷翻开最辉煌的一页

-

罗马正统最后的荣光——乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳(七)

一起拉开文艺复兴后期腥风血雨的大门

-

欧洲的拉索,世界的拉索——奥兰多·迪·拉索(八)

文艺复兴迎来了最后一位音乐巨匠

-

孤岛的回响——威廉·伯德(九)

英格兰撕裂了文艺复兴时代最后一位音乐巨匠

序章:裂变与共鸣

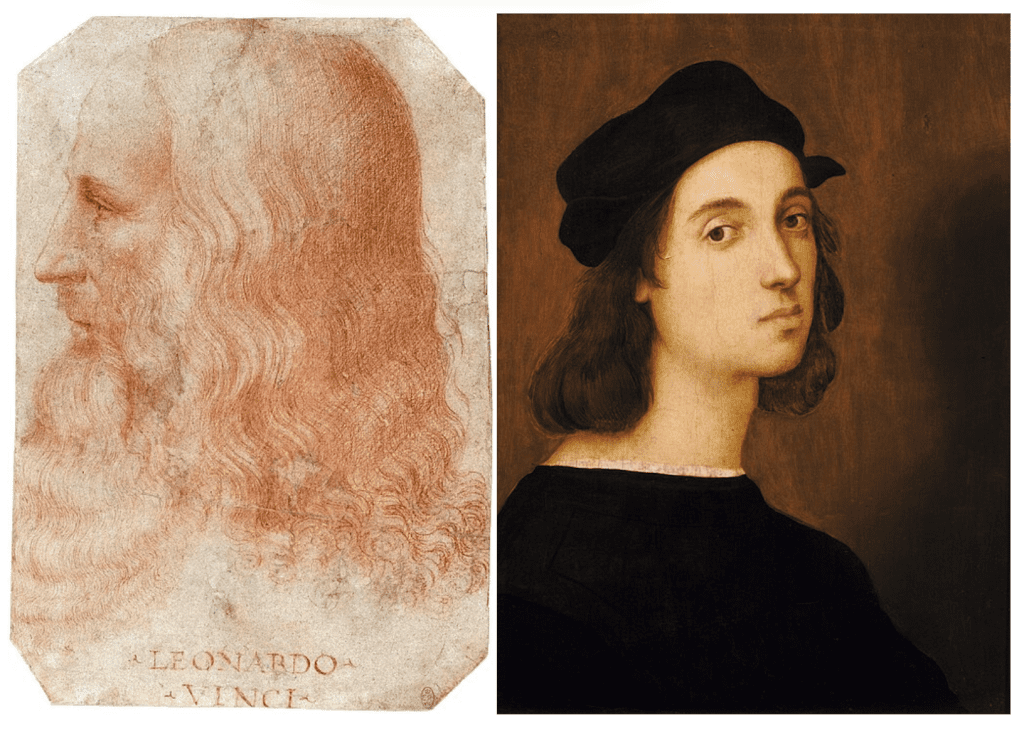

当列奥纳多·达·芬奇于1519年闭上双眼,当拉斐尔·桑齐奥·达·乌尔比诺在1520年英年早逝,一个以意大利为中心的、充满古典理想与和谐之美的文艺复兴“黄金时代”缓缓落下帷幕。然后,一个更为复杂、动荡、血腥,但又充满张力的新篇章即将来开序幕——我们称之为“文艺复兴后期”。这是一个急速拓宽,又迅速分裂的时代;是信仰与理性、统一与个体、旧秩序与新发现激烈碰撞的时代。

一直困扰英法的百年战争(1337-1453)在上个世纪终于迎来了结束,长达数个世纪的王朝领土争端迎来了结果,为统一的法兰西民族国家的形成奠定了基础。进入16世纪,新的冲突格局却也在悄然之间形成,其性质和规模与百年战争时期截然不同。他涵盖的面更广、影响的范围更大、抗争的烈度也更高。

1. 宗教冲突

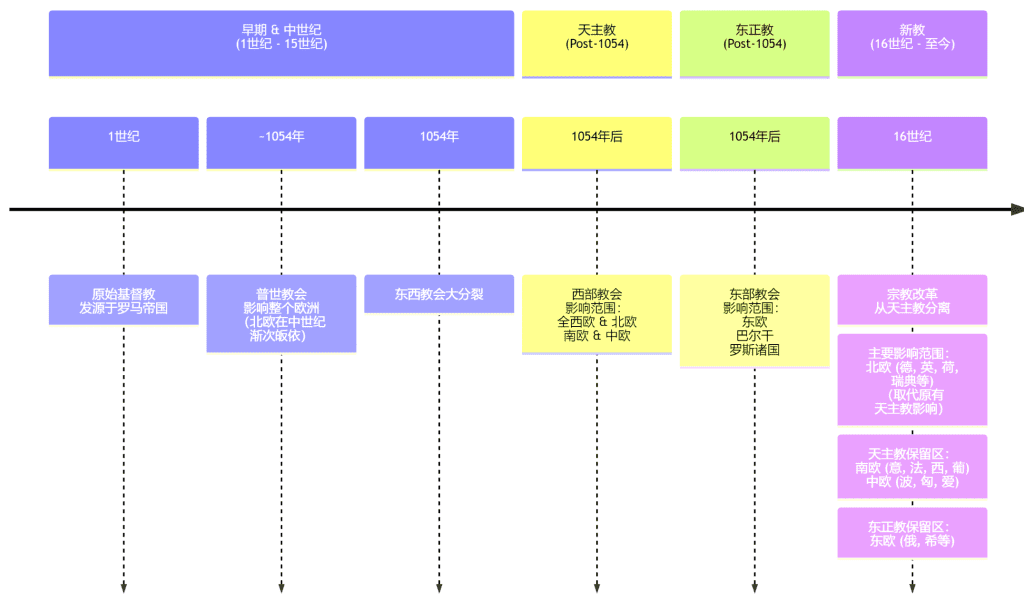

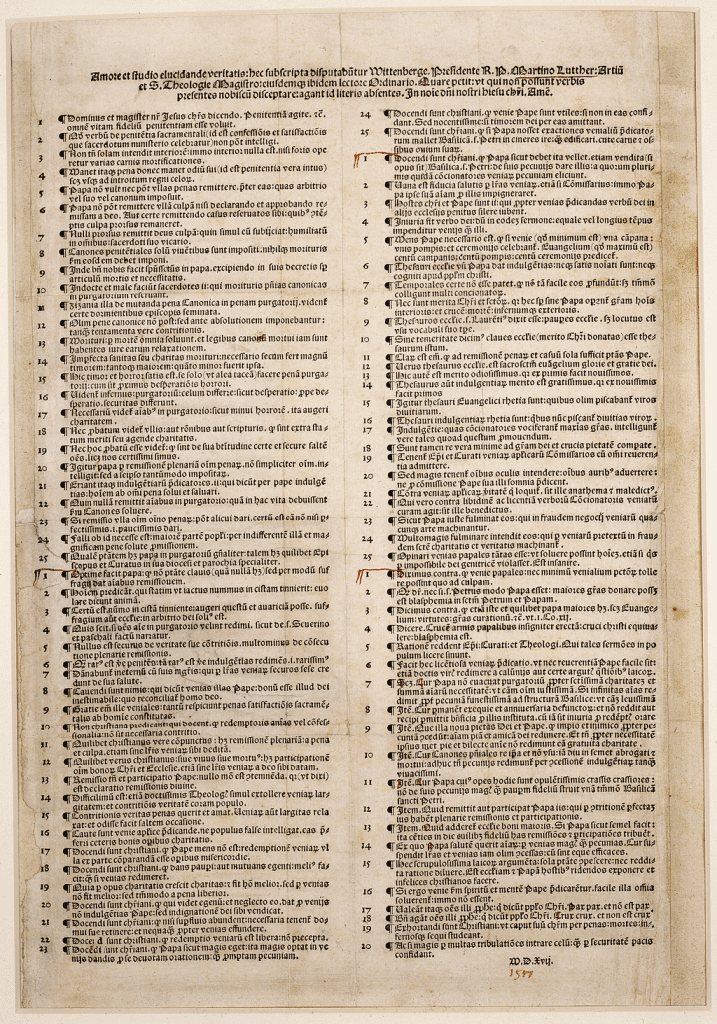

16世纪最显著的特征,也是欧洲最核心的撕裂,其影响延续至今日恐怕也会一直延伸下去。事情从马丁·路德将《九十五条论纲》张贴在维滕堡教堂大门上时开始,他自己本人都未曾意识到,自己发动的学术论战,最终成为了敲响千年基督教会第二次分裂的丧钟。

伴随着《九十五条论纲》的迅速发酵,席卷欧洲大陆的宗教改革让天主教的信仰产生分歧,信仰对立迅速转化为政治阵营的对立,最终在1555年签订《奥格斯堡和约》,天主教再次分裂,新教诞生。

知识点:宗教改革与《九十五条论纲》

[展开/折叠]-

《九十五条论纲》(正式名称:《关于赎罪券效能的辩论》)

1. 核心事件与目的

- 时间与地点:1517年10月31日,马丁·路德(当时是维滕堡大学的神学教授)将其以拉丁文写成,并据传统说法张贴在维滕堡城堡教堂的大门上。

- 形式:这并非一份革命宣言,而是一份学术辩论提纲。教堂大门如同大学的公告板,路德是邀请学者和神职人员就赎罪券等问题进行正式的学术辩论。

- 直接起因:为了反对教皇利奥十世为重建圣彼得大教堂而大规模发售赎罪券,特别是多米修会修士约翰·特策尔在德意志地区兜售时采用的极端和误导性的销售手段。特策尔的口号“当钱币在箱子里叮当响起,灵魂就从炼狱里应声飞出”激怒了路德。

2. 核心内容与论点

《九十五条论纲》并非要否定整个天主教会,而是尖锐地批判了当时赎罪券的神学理论和实践。其核心论点可归纳为以下几点:

批判对赎罪券的误解:

- 论纲第1条开宗明义:“当我主耶稣基督说‘你们应当悔改’时,他是说信徒一生都应当悔改。” 路德强调,真正的、内心的悔改比任何外在的宗教行为都重要。

- 他质疑赎罪券能直接免除罪责和惩罚的观念,认为它只能带来外在的、教会所规定的惩罚的减免,而非上帝最终的审判。

否定教皇对炼狱的权柄:

- 路德质疑教皇对炼狱拥有直接管辖权的说法(论纲第22-29条)。他认为,教皇至多只能为自己所管辖的、在世间的教会惩罚提供赦免,但无法干预死后在炼狱中的灵魂。

- 他辛辣地讽刺道:“钱柜里钱币的叮当声能增加教会的利润,但代祷(指为炼狱灵魂的祈祷)只能靠上帝。”(论纲第28条的意译)

揭露赎罪券的经济动机与道德危害:

- 他指责贩卖赎罪券是为了金钱,而不是为了拯救灵魂(论纲第66-68条)。

- 他认为赎罪券对基督徒的道德生活是有害的,因为它给人一种虚假的安全感,让人以为可以用钱购买救赎,从而忽略了真正的忏悔、谦卑和对基督的依赖(论纲第40-45条)。

将矛头指向教皇本人:

- 路德提出,如果教皇真的有能力将灵魂从炼狱中释放出来,他为什么不出于“最神圣的爱”免费地释放他们,反而要为了“最微不足道的金钱”来这样做呢?(论纲第82条)这是一个极具挑战性的问题。

强调真正的基督徒生活:

- 真正的财富是上帝的恩典和福音(论纲第62条)。

- 真正的基督徒应该追随基督,经历苦难和十字架,而不是寻求赎罪券带来的虚假平安(论纲第92-95条)。

3. 历史影响与意义

- “引爆火药桶的火花”:路德的本意是学术辩论,但得益于印刷术的发明,《九十五条论纲》被迅速翻译成德文并广泛传播,几周内就传遍了整个德意志和欧洲。它精准地表达了德意志各阶层对罗马教廷长期以来的政治压迫、经济剥削和宗教腐败的普遍不满。

- 从学术辩论到宗教革命:教会被迫回应,但他们的反击将路德逼向更激进的立场。辩论的焦点从赎罪券逐渐上升到教皇的权威、教会议会的权威,最终到“因信称义”的核心教义。一场学术辩论就此升级为一场无法挽回的宗教革命。

- 象征意义:10月31日(万圣节前夜)因此被新教徒(尤其是路德宗)纪念为 “宗教改革日” ,象征着光明战胜黑暗,上帝的真道从错谬中被恢复。

-

1. 改革的背景与动因 (为什么会发生?)

- 教会的深度腐败:教皇和高级神职人员的世俗化、生活奢靡、买卖圣职(西蒙风)、以及为了敛财(如修建圣彼得大教堂)而大规模发售赎罪券,引发了各阶层的普遍不满。

- 神学与信仰的觉醒:马丁·路德等改革家通过对《圣经》的重新研读,提出了革命性的新教义:

- “因信称义” :灵魂得救并非依靠教会的圣礼或个人的“善功”,而是单单依靠对上帝恩典的信仰。这否定了教会作为“救赎中介”的特权地位。

- “唯独圣经” :信仰的唯一最高权威是《圣经》本身,而非教皇或大公会议的命令。这鼓励人们回归经典,挑战了教会的解释权垄断。

- “信徒皆祭司” :所有真诚的信徒在上帝面前都是平等的,都可以通过信仰直接与上帝沟通。这瓦解了天主教森严的教阶制度。

- 政治权力的角逐:正在兴起的民族国家(如德意志各诸侯、英格兰、瑞典)的君主们,渴望摆脱罗马教廷在政治、司法和经济上的干涉,将教会财产和权力收归己有。

- 技术与社会的基础:印刷术的推广使得新思想得以爆炸式传播,无法被扼杀。文艺复兴的人文主义精神鼓励个人理性与批判性思考,为改革准备了思想土壤。

2. 改革的主要脉络与派别 (如何发展?)

宗教改革并非一个统一运动,而是多条线索并行的。

- 马丁·路德与德意志的路德宗:1517年,路德发表《九十五条论纲》,引爆改革。他的思想在德意志迅速传播,得到了不满罗马剥削的诸侯和市民的支持。最终,1555年的《奥格斯堡和约》确立了 “教随国定” 原则,承认了路德宗的合法地位。

- 加尔文与改革宗:约翰·加尔文在日内瓦建立了更为激进的神权共和国。其核心教义是 “预定论” (上帝已预先选定得救者),强调勤奋工作、节俭生活是上帝选民的标志。这一派别(包括后来的清教徒)对荷兰、苏格兰、法国(胡格诺派)和北美殖民地产生了深远影响,其伦理观被视为促进了资本主义精神的形成。

- 英格兰的英国国教会(圣公会):英王亨利八世因离婚问题与教皇决裂,于1534年通过《至尊法案》,自立为英格兰教会最高领袖。这场改革最初更多是出于政治原因,旨在切断罗马对英国事务的干预,并将教会巨额财产收归王室。

3. 深远的历史影响 (带来了什么?)

- 宗教上:统一的拉丁基督教世界彻底瓦解,欧洲形成了天主教、新教、东正教三足鼎立的格局,并由此引发了长达百余年的宗教战争。

- 政治上:“教随国定” 原则极大地加强了世俗君主的权力,加速了近代民族国家的形成。新教对个人良心的强调,也为后世的自由、民主思想埋下了伏笔。

- 经济与文化上:新教,特别是加尔文宗,将世俗职业视为“天职”,鼓励了勤奋、节俭和资本主义企业精神。推广《圣经》阅读的需要,极大地促进了平民教育和识字率的普及。

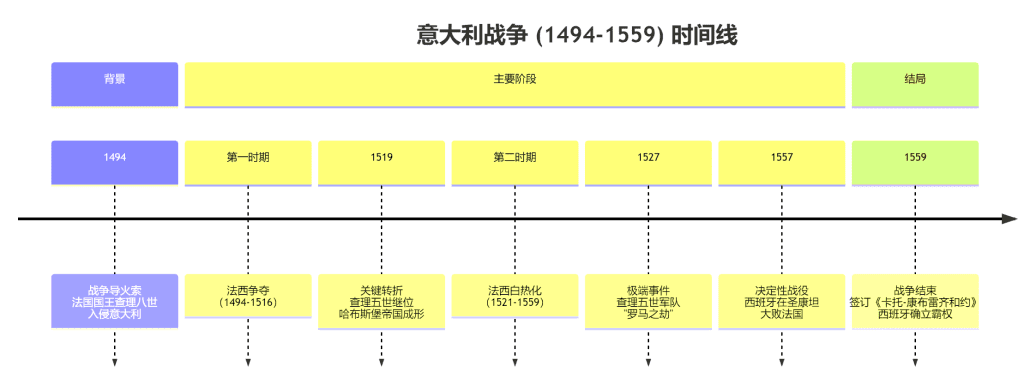

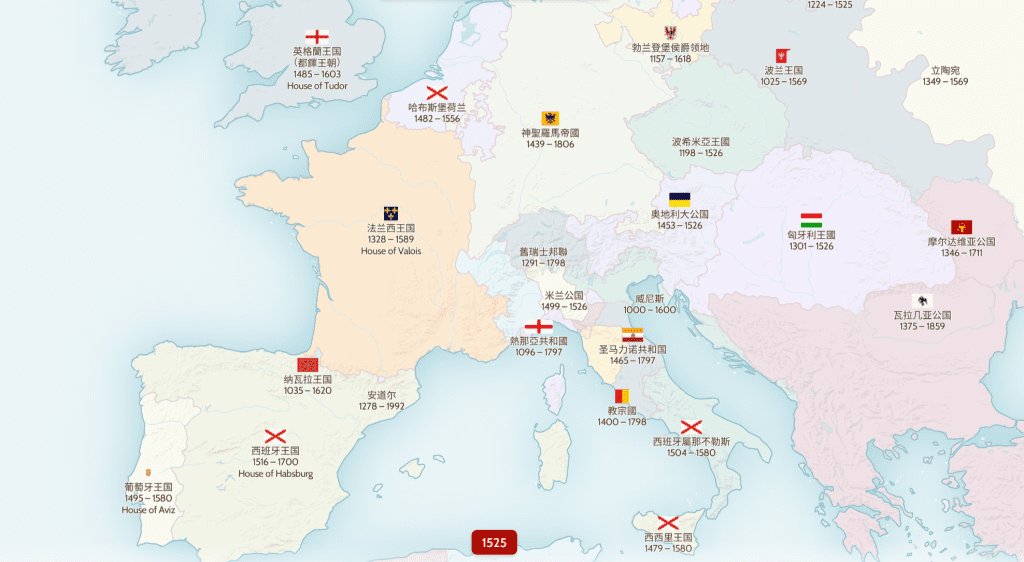

2、王朝争霸

英法百年战争的尘埃落定,并未给法兰西带来持久的和平,此时争霸的焦点转移至哈布斯堡与瓦卢瓦—波旁家族之间。通过精妙联姻建立起“日不落”帝国的哈布斯堡王朝,其广袤领地从西班牙、意大利一直延伸到尼德兰与德意志,对法兰西形成了战略上的包围之势。而法兰西为了打破哈布斯堡的包围,争夺欧洲,尤其是意大利的霸权,展开了长达数十年的意大利战争。

知识点:意大利战争

[展开/折叠]-

1. 哈布斯堡王朝 – “上帝的嫡长子”

代表的国家/领土:哈布斯堡王朝并非一个单一国家,而是一个家族统治的复合型帝国。其核心由两大支系构成:

- 西班牙哈布斯堡:统治着西班牙本土、位于意大利的那不勒斯王国、西西里、撒丁岛,以及广袤的美洲殖民地。

- 奥地利哈布斯堡:家族首领通常当选为神圣罗马帝国皇帝,统治着奥地利、波西米亚、匈牙利部分地区,并作为皇帝在法理上统领着数百个德意志邦国。

地理位置与包围网:

- 南方:西班牙在伊比利亚半岛,与法国接壤。

- 东方:神圣罗马帝国(德意志诸邦)从东面包围法国。

- 北方:富庶的尼德兰(约当今荷兰、比利时)是西班牙的领地,像一把匕首指向法国的北部边境。

- 中间:意大利半岛上的米兰公国等西班牙势力,切断了法国向东南扩张的通道。

这就是著名的 “哈布斯堡包围圈” ,法国几乎被敌人的领土完全环绕。

2. 法兰西王国 – “被困的百合花”

- 统治家族:16世纪大部分时间由瓦卢瓦家族统治。到了16世纪末,因瓦卢瓦家族绝嗣,王位由旁系波旁家族继承(开国君主为亨利四世)。

- 代表的国家:法兰西王国,一个正在形成的中央集权的民族国家。这与哈布斯堡分散的、多民族的帝国形成鲜明对比。

- 地理位置与战略困境:

- 法国位于欧洲西部,领土相对集中和完整。

- 但其地缘位置极为恶劣,深陷于哈布斯堡的包围之中。法国的核心战略目标就是打破这个包围圈,尤其是在富庶且文化昌盛的意大利地区寻求影响力,从而争夺欧洲霸权。

-

英格兰(此时由都铎王朝统治)在这场争霸中扮演着至关重要的平衡手(或“砝码”) 角色。它的政策核心是 “大陆均势”——防止任何一个欧陆强国(无论是哈布斯堡还是法国)过于强大,从而威胁到英格兰的安全。

- 与法国的世仇:英法之间的百年战争虽然结束,但敌对情绪和领土争端依然存在(英国仅保有加来港)。两国是历史上的宿敌。

- 与哈布斯堡的复杂关系:

- 盟友与姻亲:哈布斯堡皇帝查理五世曾与英格兰的玛丽一世女王订婚;其子腓力二世更是与玛丽一世结婚,并一度成为共治国王。在玛丽统治时期,英格兰与西班牙是紧密盟友。

- 对手与敌人:到了伊丽莎白一世时代,随着英国转向新教,以及英国海盗对西班牙美洲航线的袭击,英西关系急剧恶化,最终爆发了西班牙无敌舰队之战(1588年)。

总结英格兰的立场:

- 当法国过于强大时,英格兰会与哈布斯堡(西班牙)结盟,共同对抗法国。

- 当哈布斯堡(西班牙)的霸权野心过于明显时(如在伊丽莎白一世时期),英格兰则会支持法国的反抗,甚至直接与西班牙开战。

-

为了打破哈布斯堡的包围,法国采取了一项在当时震惊整个基督教世界的策略:与信仰伊斯兰教的奥斯曼土耳其帝国结盟。

- 背景:奥斯曼帝国在苏莱曼大帝统治下,正从东方猛烈攻击哈布斯堡的神圣罗马帝国。

- 同盟形成:法国国王弗朗索瓦一世在被查理五世俘虏并遭受羞辱后,毅然与苏莱曼大帝结成了正式的法奥军事同盟(1536年)。

- 影响:这是一个标志性事件,表明国家利益(raison d’état) 开始超越中世纪的宗教信仰,成为欧洲国际关系的首要准则。两国在军事上协同行动,法国海军甚至与奥斯曼舰队联合行动,这使得哈布斯堡王朝腹背受敌。

这场角逐的舞台早已不限于欧洲本土,随着克里斯托弗·哥伦布与斐迪南·麦哲伦的航船驶向未知,西班牙与葡萄牙,乃至后来者英格兰与尼德兰,在全球的海洋与新大陆上开辟了新的竞争疆场,使得王权的对抗扩展至全球,对抗的烈度也随之增长。

3、内部动荡

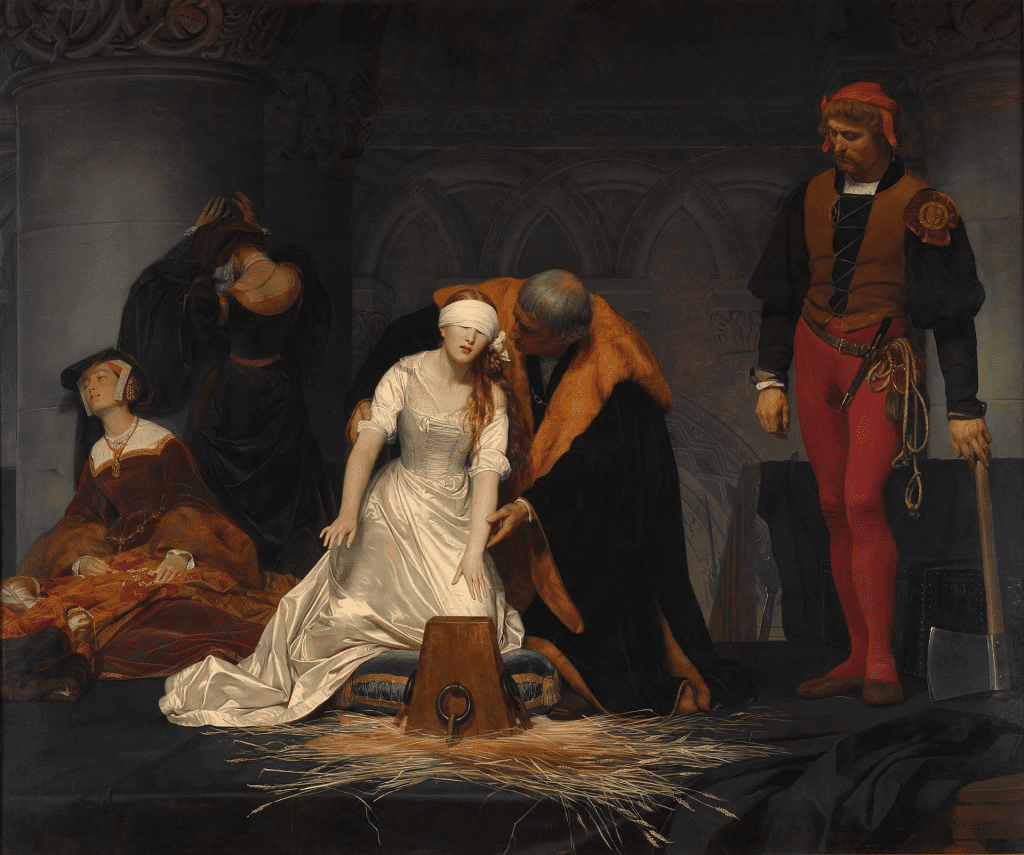

而在各个王国与公国的内部,动荡的暗流同样在涌动。正在崛起的强大王权,致力于压制封建贵族的传统自治权力,以构建中央集权的现代国家机器,这一过程充满了阴谋、叛乱与镇压。英格兰的君主们在短短数十年间于天主教与新教之间反复摇摆,深刻撕裂了社会的忠诚与信仰;西班牙的君主虽看似强大,却也不得不面对境内复杂的民族与宗教遗留问题。

这是一个在精神与世俗层面都经历着剧烈解构与重构的时代。旧日的忠诚正在消融,而崭新的认同仍在母腹中躁动。正是在这片充满思想张力与社会矛盾的土壤上,文艺复兴后期的音乐绽放出它独特的光彩。

随着统一的教权体系逐步瓦解与重组,曾被神圣叙事所主导的音乐领域,迎来了世俗精神的蓬勃迸发。当教会的监管之眼不再无所不在,“绘词”技术如同一把被解锁的钥匙,被作曲家们广泛而大胆地应用于世俗题材。个人的喜怒哀乐、爱欲与叹息,这些真切的生命体验,开始以前所未有的清晰度与表现力在乐声中流淌,其光芒甚至一度盖过了教会所倡导的庄重与神圣。

这一深刻的转向,不仅定义了文艺复兴晚期音乐的独特风貌,更悄然铺平了通往巴洛克时代的道路,一个将情感与个人表达奉为圭臬的伟大音乐时代,已在血色侵染的地平线上初露曙光。

知识点:词乐描绘(绘词)

[展开/折叠]-

词乐描绘(绘词)指的是作曲家通过特定的音乐手法,对歌词中的具体意象或情感进行生动、直接的音画式描绘。

1. 描绘具体意象:

- 上升与下降:当歌词中出现“天堂”、“飞翔”、“上升”时,旋律线通常会向上进行;反之,遇到“地狱”、“坠落”、“深渊”时,旋律会向下大跳或级进下降。

- 例如:在帕莱斯特里纳的经文歌中,唱到“descendit de coelis”(他从天而降)时,音乐很可能有一段下行的旋律。

- 奔跑与追逐:当歌词是“奔跑”、“追逐”、“飞驰”时,作曲家会使用快速、密集的音符(通常是快速音节式进行)来模拟奔跑的动作。

- 痛苦与叹息:遇到“痛苦”、“悲伤”、“叹息”时,作曲家会使用不协和音程(如减五度)或半音阶,来制造紧张、痛苦的听觉效果。有时甚至会直接使用一个休止符来表示“叹息”的停顿。

2. 描绘抽象概念与情感:

- 生命与死亡:“生命”、“光明”、“喜悦”通常配以大调色彩(虽然当时调式体系不同,但原理类似)、快速的节奏和明亮的和声;而“死亡”、“黑暗”、“悲伤”则使用低沉的声音、缓慢的节奏和不协和的和声。

- 束缚与自由:歌词如果是“锁链”、“囚禁”,声部可能会交织得非常紧密,制造束缚感;而唱到“解放”、“自由”时,声部可能会突然拉开,旋律线变得宽广而舒展。

3. 极端的声音效果:

- 在托马斯·威尔克斯的牧歌《当女灶神降临》中,歌词唱到“Fa la la”的嬉戏部分,音乐轻快活泼;但当唱到“痛苦地奔跑”时,各个声部会以模仿的方式快速进入,形成一种“你追我赶”的听觉画面。

- 在卡洛·杰苏阿尔多的牧歌中,为了表现极端痛苦和矛盾的情感,他会使用非常大胆、甚至刺耳的半音化和声,这在当时是极具前卫色彩的表达。

总结来说:

“绘词法”的意义在于,它标志着文艺复兴作曲家人文主义精神的觉醒。他们不再仅仅将歌词视为一个需要被庄重谱曲的文本,而是将其视为一个充满画面和情感的脚本。他们开始像画家使用画笔一样,运用旋律、和声、节奏这些“音乐颜料”,去勾勒、渲染和放大文字中的每一个细节与每一种情绪。

这使得音乐从纯粹的形式美,走向了更具表现力和戏剧性的新境界,直接为巴洛克时期歌剧的诞生铺平了道路。在您的日记中,可以描绘一位音乐家如何为一句诗词苦思冥想,寻找最贴切的“音乐图画”的情景,这将非常生动。

- 上升与下降:当歌词中出现“天堂”、“飞翔”、“上升”时,旋律线通常会向上进行;反之,遇到“地狱”、“坠落”、“深渊”时,旋律会向下大跳或级进下降。

第一乐章:剧变世代

当宗教改革的烽火燃遍德意志,当西班牙与法兰西的军队为争夺亚平宁半岛而鏖战正酣(意大利战争时期),1525年,在罗马东南方一座不起眼的小镇——帕莱斯特里纳,一个婴儿在乱世中降生。他被命名为乔瓦尼·皮耶路易吉,后来,这座小镇的名字成了他永恒的姓氏,象征着他在音乐史上坚如磐石的地位。他的童年,浸润在一切旋涡的中心:教皇国(教宗国)。

知识点:地点与名字的荣耀

[展开/折叠]-

在文艺复兴时期的意大利,人们常常用“da + 出生地”(意为“来自……”)来指代一个人,尤其是在他成名之后。这类似于我们说“达·芬奇”意思是“来自芬奇镇”。

- 从“乔瓦尼·皮耶路易吉”到“乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳”:这个过程意味着他不再仅仅是一个名叫乔瓦尼、姓皮耶路易吉的普通人。他出生的地理坐标(帕莱斯特里纳镇)成为了他身份的核心部分。这本身就是社会对他成就的一种认可和加冕。小镇因他而荣耀,他因小镇而闻名。

知识点:教皇国

[展开/折叠]-

教皇国并非一个普通的欧洲王国,它是一个独特的政教合一的领土实体。其元首——教皇,既是全球天主教徒的精神领袖,也是意大利中部一片土地的世俗君主。这种双重身份,决定了它在16世纪欧洲所有重大事件中的核心地位与复杂处境。

一、 历史地位与核心价值

神圣的基石:

- “圣伯多禄的世袭领地”:教皇国的存在,被视为耶稣首徒圣伯多禄(彼得)留给历代教皇的世俗基业,是其精神权威不受世俗君主钳制的物质保障。它的合法性源于“君士坦丁赠礼”(尽管后世证实为伪造)。

- 天主教世界的首都:罗马是基督教世界的中心。教皇的诏令、绝罚(开除教籍)的权力,影响着从葡萄牙到波兰每一位君主统治的合法性。

世俗的资产:

- 战略要地:教皇国领土横亘意大利中部,北接米兰等强大公国,南邻那不勒斯王国,控制了连接南北的交通要道。

- 经济与文化引擎:作为朝圣中心,罗马汇聚了巨大的财富。教皇也是欧洲最慷慨的艺术赞助人,使得罗马成为与佛罗伦萨、威尼斯并列的文艺复兴文化心脏。米开朗基罗、拉斐尔等巨匠的杰作,都诞生于教皇的订单。

二、 在时代中扮演的角色与处境

教皇国在16世纪扮演着一种矛盾而艰难的角色:

角色一:意大利的“平衡手”

- 教皇国的核心战略是防止任何单一强国(尤其是法国或西班牙)完全主宰意大利半岛。一个分裂的意大利最符合教皇国的世俗利益。

- 策略:在法西之间摇摆,时而联法抗西,时而联西制法,扮演关键第三方,以维持自身独立。

角色二:文艺复兴的“赞助人”

- 为了彰显上帝与教会的荣耀,历代教皇(如尤利乌斯二世、利奥十世)不惜巨资兴建圣彼得大教堂、装饰西斯廷礼拜堂。这既是信仰行为,也是权力与财富的展示。

处境:在巨人夹缝中求存

- 教皇国面临着“小国的困境”:它虽有崇高的宗教地位,但军事实力与财力远不及统一的民族国家(法国、西班牙)。它的生存极度依赖精妙的外交手腕和对手之间的相互牵制。

三、 与意大利战争(1494-1559)的关系

意大利战争是教皇国处境最直接的体现,它既是参与者,也是受害者。

战争的催化剂与战场:

- 教皇国的内部纷争(如亚历山大六世为其子凯撒·波吉亚扩张领地)时常为外国干涉提供借口。

- 其领土成为了法西两国军队反复拉锯、行军和交战的主战场,民生经济遭受严重破坏。

“罗马之劫”(1527)——困境的顶点:

- 这是最能说明教皇国处境的灾难性事件。时任教皇克莱门特七世与法国结盟对抗皇帝查理五世(西班牙国王)。

- 结果,查理五世麾下一支主要由信奉路德教的德意志雇佣兵组成的军队,因欠饷而发生兵变,攻入罗马并进行了长达数周的疯狂洗劫、破坏和屠杀。

- 象征意义:这件事表明,教皇连自己首都的安宁都无法保障。它同时受到了来自外部(西班牙帝国) 和内部(宗教改革思想) 的双重打击,神圣光环被彻底击碎。这一事件被广泛认为是文艺复兴盛期结束的标志。

四、 与宗教改革(1517年起)的关系

宗教改革是从精神层面直接撼动教皇国根基的运动。

改革的导火索:

- 教皇利奥十世为了筹集重建圣彼得大教堂的巨额经费,在德意志地区大规模发售“赎罪券”。这种将神圣恩典商业化的行为,成为了马丁·路德发表《九十五条论纲》的直接导火索。

被挑战的核心:

- 宗教改革者否认教皇的至高权威,主张“因信称义”,这直接动摇了教皇统治的神学基础。

- 他们抨击教皇的世俗权力和奢侈生活,认为这背离了基督的贫穷理想。

回应与反制——反宗教改革:

- 作为回应,教皇国成为了反宗教改革(或称天主教改革) 的中心。

- 1545年,教皇在特伦特召开特伦特大公会议,重申天主教教义,整顿教会纪律,清除内部弊端。

- 在艺术与音乐上:反宗教改革强调艺术的教化功能,要求宗教音乐必须清晰、庄重,歌词必须易于听辨,不能因复杂的复调而掩盖经文。这种审美需求,直接催生并定义了帕莱斯特里纳的音乐风格——一种既保持复调之美,又纯净肃穆,被誉为“拯救了教会音乐”的完美典范。

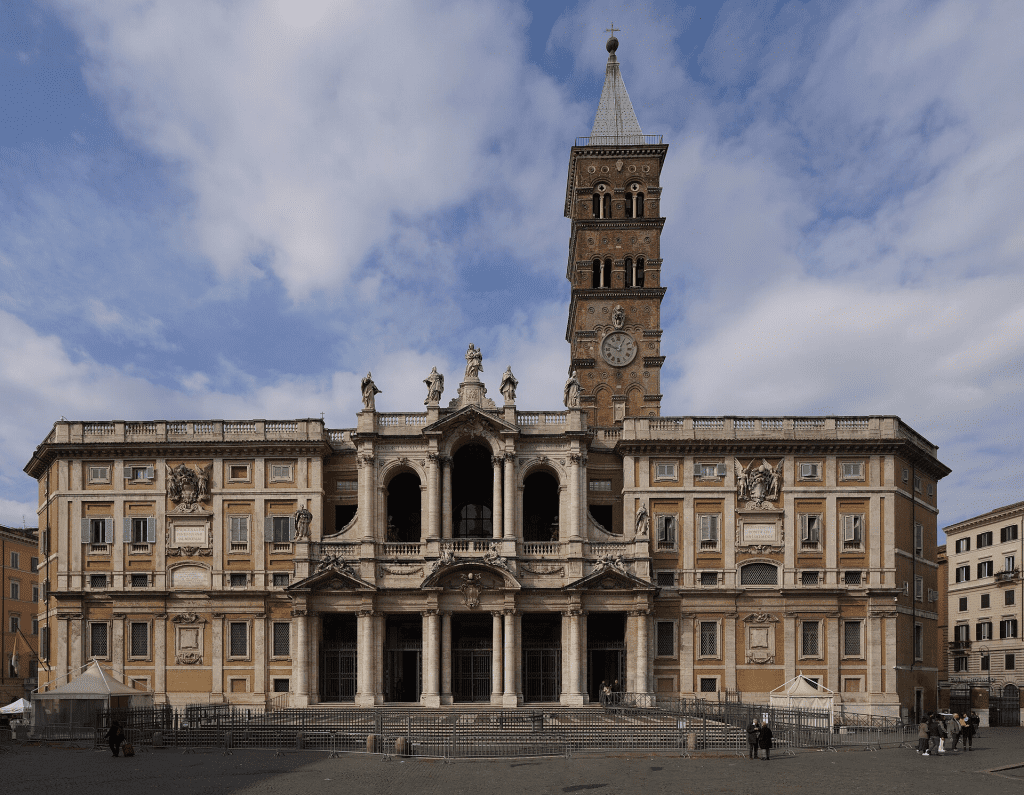

帕莱斯特里纳的音乐生涯,始于一个典型的机遇。约在1533-1537年间,他那清澈动人的童声被罗马圣玛丽亚大教堂的乐长发现,从而被招入这座宏伟的教皇座堂,成为一名童声歌手。这并非简单的唱诗班经历,而是进入了一所顶尖的“音乐艺术学院”。在这里,他师从贾科莫·科波拉(Giacomo Coppola),这位记载不多的音乐家是帕莱斯特里纳早期艺术生涯的关键引路人之一,另外他还可能受教于同样记载极少的法国作曲家菲尔曼·勒贝尔。他的课程远不止歌唱,而是系统性地涵盖了格里高利圣咏、复调音乐的复杂技艺、对位法、作曲以及管风琴演奏。这种严格的训练,为他日后构建宏大而精密的复调大厦打下了坚不可摧的地基。

每日置身于罗马这座“永恒之城”,沐浴在拉斐尔、米开朗基罗等巨匠创造的艺术圣境中,年轻的帕莱斯特里纳所吸收的,是一种追求和谐、平衡与崇高感的古典美学。这与北方文艺复兴更注重细节和个性的风格形成了微妙区别,预示了他未来音乐中那种罗马特有的庄严与纯净。

知识点:“复调”是什么?

[展开/折叠]-

想象一下最简单的音乐:一个人在清唱一首《小星星》。这叫单音音乐,只有一条旋律线,很简单。

现在,我们来玩点复杂的:你唱《小星星》。我同时唱《两只老虎》。另一个人同时在哼唱一段完全不同的旋律。如果我们就这么乱唱,那肯定是噪音,没法听。

但如果有一位天才作曲家,精心设计了这三段旋律,让它们虽然各自独立、完全不同,但合在一起的时候,音高、节奏都完美地契合,听起来特别丰富、华丽、和谐。这就叫“复调音乐”。

知识点:“对位”/“对位技巧”是什么?

[展开/折叠]-

在了解什么是“复调”后,我们就可以了解什么叫做“对位技巧”了,简单来说,就是实现“复调”音乐的专用技巧。

“对位”就像是一套非常精密的“武功秘籍”或者“说明书”,它规定了不同的旋律线该如何互动:

1、如何避免“打架”:规定了哪些音放在一起会好听(和谐),哪些会刺耳(不和谐),以及如何巧妙地使用不和谐音再解决到和谐音上。

2、模仿:就像你刚说完一句话,我用不同的语气重复一遍你的核心意思。在音乐里,就是一个声部唱出一段旋律,另一个声部稍后模仿它。

3、呼应:一个声部在高处歌唱,另一个声部就在低处回应。

4、错落有致:一个声部的旋律向上走,另一个声部的旋律就向下走,形成优美的交叉。一个声部节奏快,另一个就慢下来,形成对比。

所以,对位就是“作曲的艺术”,是确保那场多人聊天不变成吵架,而是变成一场精彩辩论或诗歌朗诵的全部方法和智慧。

1544年,已成年的帕莱斯特里纳回到故乡意大利的帕莱斯特里纳,被任命为圣阿加皮托大教堂的管风琴师与唱诗班指挥。这是他职业生涯的起点,也是他将所学付诸实践的试验场。

知识点:意大利与教皇国

[展开/折叠]-

1. “意大利”是一个文化地理概念,“教皇国”是一个政治实体

在帕莱斯特里纳生活的16世纪,“意大利”并非一个统一的国家(像今天的意大利共和国那样)。它更像一个地理和文化上的半岛,其上林立着多个独立或半独立的政治实体。

这些实体主要包括:

- 王国:如南部的那不勒斯王国、西西里王国。

- 公国:如米兰公国。

- 共和国:如威尼斯共和国、热那亚共和国。

- 教皇国:由教皇统治的领土国家。

所以,当我们在文化或艺术上说帕莱斯特里纳是“意大利作曲家”时,我们是在说:他来自意大利半岛,他的艺术根植于意大利的文化土壤,并使用意大利的音乐语言。 这就像我们说达·芬奇是“意大利画家”一样,尽管他服务的米兰公国也是一个独立的政治实体。

2. “教皇国”是“意大利”的一部分

教皇国的领土位于意大利中部,其核心就是罗马。因此,从地理和文化归属上讲,教皇国是意大利的一部分。帕莱斯特里纳出生在教皇国的帕莱斯特里纳镇,工作在教皇国的罗马,他当然既是教皇国的臣民,也是一位意大利人。

为了更直观地展现这种关系,请参阅下图:

-

意大利与意大利

1. 历史的延续:从文化概念到政治实体

- 帕莱斯特里纳的时代(16世纪):“意大利”主要是一个地理和文化概念,被称为“意大利半岛”或“意大利诸国”,如同一个由多个独立王国(如那不勒斯)、公国(如米兰)、共和国(如威尼斯)和教皇国组成的“文化大家族”。

- 今天:“意大利”是一个统一的现代民族国家——意大利共和国。

这个统一的国家,正是在帕莱斯特里纳所属的“文化大家族”的领土基础上建立的。所以,从地理疆域和历史文化的传承上来看,帕莱斯特里纳毫无疑问是今天意大利的先辈和文化遗产的缔造者之一。

为了更直观地理解这种承继关系,请参阅以下时间线图:

2. 一个生动的比喻

这就像 “华夏文化”与“古代诸侯国”及“现代中国”的关系。

- 孔子是春秋时期的鲁国人,但我们今天绝不会说孔子是鲁国(一个已消失的政治实体)人,而会尊称他为中国古代伟大的思想家、教育家。他的思想和文化遗产为整个中华民族所共有。

- 同样,帕莱斯特里纳是文艺复兴时期的教皇国的臣民,但我们今天尊称他为意大利伟大的作曲家。他的音乐是整个意大利民族的文化瑰宝。

3. 具体的联系:教皇国的结局

最关键的一点是,教皇国这个政治实体已经不复存在,其领土已成为现代意大利的一部分。

在帕莱斯特里纳去世后近三百年,在19世纪的意大利统一运动(复兴运动)中,教皇国的领土在1870年被逐步并入新成立的意大利王国。从此,罗马成为意大利的首都,教皇的世俗权力被极大限制,其统治范围仅限于梵蒂冈。结论:

所以,当我们在今天说“帕莱斯特里纳是意大利作曲家”时,这句话包含了两层含义:

- 历史与文化的归属:他创造的艺术属于发源于亚平宁半岛的意大利文化传统。

- 政治与领土的继承:他出生和生活的土地,今天正处于意大利共和国的国境线之内。

因此,帕莱斯特里纳与现代意大利的关系是直系的血脉传承。他是那片土地上成长起来的天才,而今天统一的意大利,则是那份遗产法定的、也是当之无愧的继承者和守护者。

1547年,他与当地女子卢克雷齐亚·戈里结婚。婚姻合同显示帕莱斯特里纳当时家境普通,正努力建立稳定的生活。这份世俗的安稳,与当时外部世界因意大利战争和宗教改革引发的动荡形成了鲜明对比。而更重要的是,在此期间,他的才华引起了时任帕莱斯特里纳主教乔瓦尼·玛丽亚·乔基·德尔·蒙特的赏识,而这位主教,正是日后改变他命运的教皇尤利乌斯三世。

知识点:来自卢克雷齐亚·戈里的嫁妆

[展开/折叠]-

1. 现金部分:100金弗罗林

- 价值:在16世纪中期的意大利,100弗罗林是一笔可观的启动资金,但绝非巨款。它大约相当于一名熟练工匠或低级神职人员2-3年的薪水。

- 用途:这笔现金很可能用于购置家当、支付婚礼费用,以及作为小家庭的应急储备金。它提供了重要的流动性。

2. 不动产与产业部分(核心价值)

这部分才是嫁妆的真正基石,显示了卢克雷齐娅家族的根基。- 小型鞣革作坊:这是一份能产生持续收入的产业。皮革加工在当时是重要的手工业,这意味着乔瓦尼家将拥有一份稳定的商业收入来源,而不仅仅是依赖他作为音乐家的不稳定薪水。

- 两处无抵押且免税的土地、一片草场和葡萄园:这是最关键的资产。

- “无抵押且免税” 是点睛之笔,意味着这些土地是完全自有、无债务负担的纯净资产,其所有产出都是纯利润。

- 产出:这些土地能提供食物(葡萄、粮食)、牧草(可能用于饲养牲畜)和酒。这大大降低了家庭的生活开支,提供了基本的生活保障。

- 象征意义:拥有土地是当时社会地位的象征,标志着他们脱离了无产的平民阶层。

在人生的早期阶段,帕莱斯特里纳作为一名教堂音乐家,其主要职责是为礼仪创作。虽然绝大多数早期手稿已散佚,但我们仍能从其生涯轨迹中推断其创作焦点。他此时的创作很可能集中于弥撒曲和经文歌这些传统的教堂音乐体裁。他需要为圣阿加皮托大教堂的各类庆典和日常礼仪提供音乐,这迫使他熟练掌握了法兰德乐派(如若斯坎)的复调传统,并开始摸索自己的声音。

第二乐章:动荡与成熟

1551年,历史的机遇降临。他的赞助人德尔·蒙特已成为教皇尤利乌斯三世。这位热爱艺术且心怀故旧的教皇,一纸任命状将帕莱斯特里纳召至罗马,担任圣彼得大教堂–朱利亚礼拜堂合唱团的乐长。这是罗马最重要的音乐职位之一,标志着这位来自小镇的音乐家,正式步入了欧洲音乐权力的核心殿堂。

然而,他踏入的罗马,已非拉斐尔笔下那个和谐理性的“雅典学院”。此时,特伦特大公会议(1545-1563)正在如火如荼地进行,旨在应对新教的冲击并改革天主教会自身。会议上,教会音乐本身正受到最严厉的审视。许多保守派神学家指责繁复的多声部弥撒淹没了神圣的经文,使信徒无法听清歌词,从而亵渎了礼仪的本质。甚至有极端声音要求完全禁止复调音乐,回归到单声部的格里高利圣咏。帕莱斯特里纳的职业生涯,从一开始就被置于这场关于弥撒音乐的风口浪尖之中。

尤利乌斯三世的庇护是短暂的。1555年,这位赏识他的教皇驾崩,继任者马尔切洛二世仅在位二十余日便去世,随后上台的是严厉的改革派教皇保罗四世。新教皇致力于整肃教廷风气,他严格执行神职人员纪律,并以“已婚的世俗者不适合为教皇圣堂服务”为由,于1555年7月将帕莱斯特里纳与另外两名歌手逐出了教皇合唱团。

知识点:特伦特大公会议 (1545-1563)

[展开/折叠]-

特伦特大公会议是天主教会第十九次大公会议,被普遍认为是反宗教改革(或称天主教改革)的核心事件。它并非一个连续的会议,而是因战争、瘟疫和政治纷争断断续续召开了25次大会,跨越了18年,历经五位教皇。会议的主要目的是回应新教的挑战,澄清天主教教义,并启动全面的内部改革。

一、 历史背景:会议为何召开?

会议的召开是多重危机下的必然结果:

- 宗教改革的直接冲击:马丁·路德于1517年发起的宗教改革迅速席卷欧洲,对教皇权威、圣事体系、救赎理论等天主教核心教义提出了根本性质疑。教会面临着自西罗马帝国灭亡以来最严重的分裂危机。

- 教会内部的腐败与弊端:当时教会内部弊端丛生,包括圣职买卖、神职人员兼领圣俸、主教缺席其教区、神职人员无知与道德败坏等。改革的呼声早在宗教改革前就已存在,但新教的冲击使其变得无比紧迫。

- 政治压力:神圣罗马帝国皇帝查理五世希望教会进行改革以缓和帝国内部的宗教矛盾,同时他也希望通过召开会议,在教义上与新教达成某种妥协,以维持帝国统一。而教皇则担心会议会削弱其权威。

二、 会议历程:三个阶段与五位教皇

会议地点选在意大利北部、属于神圣罗马帝国范围的特伦特,意在显示其超越派别的普世性。会议分为三个主要阶段:

第一阶段 (1545-1549):教皇保罗三世

- 会议于1545年12月13日开幕,与会者不多。

- 此阶段确立了 “教义与改革并行” 的原则,即一边界定正统教义,一边推行纪律改革。

- 因瘟疫和与皇帝的冲突,会议于1549年暂停。

第二阶段 (1551-1552):教皇尤利乌斯三世

- 会议重启,并首次邀请了新教代表参加。

- 但由于新教诸侯在军事上取得优势,会议无法达成共识,于1552年无限期休会。

第三阶段 (1559-1563):教皇庇护四世

- 在经历了教皇保罗四世的强硬统治后,庇护四世于1562年重启会议,这是最重要也是最具决定性的阶段。

- 与会人数达到顶峰,就最关键的教义和改革议题做出了最终决议。

- 会议于1563年12月4日胜利闭幕。

三、 核心内容与决议:教义界定与内部革新

特伦特会议的决定可以清晰地分为两大板块:教义界定和纪律改革。

A. 教义界定:回应新教挑战,确立天主教正统

会议针对新教的核心主张,明确了天主教的立场:

- 圣经与圣传:反对“唯信圣经”,确立圣经(武加大译本为权威版本)与口传的圣传具有同等权威,且解释权归于教会。

- 原罪与称义:这是会议的核心神学议题。会议反对“因信称义”,定义了 “因功成义” ,强调信仰是得救的开端,但必须通过爱德的行为、圣事的恩宠和个人自由意志的配合来完成。

- 七项圣事:确认圣事不是象征,而是传递恩宠的有效载体,并坚决维护全部七项圣事的有效性与必要性,反对新教只保留洗礼和圣餐礼的做法。

- 感恩祭(弥撒):明确界定 “变质说” 为信条,即饼和酒在祝圣后实质性地转变为基督的体和血。确认弥撒是基督在十字架上牺牲的真实重演,是为活人和死人献上的赎罪祭。

- 炼狱、赦罪与圣人敬礼:肯定了炼狱的存在、教皇有赦免罪罚的权力,以及向圣母和圣人祈求代祷的正当性。

B. 纪律改革:整肃教会,重塑威信

为了根除滋生腐败的土壤,会议颁布了严厉的改革法令:

- 神职人员纪律:要求主教必须驻守其教区,禁止兼领圣俸。规定必须建立修道院,对神职人员进行系统培训和资格审查。

- 反对圣职买卖:严厉禁止以任何形式买卖圣职。

- 牧灵职责:规定主教必须定期巡视其教区,宣讲福音,关心信徒的灵性生命。

- 文化管控:会议后期催生了 《禁书目录》 ,以审查和禁止被认为有害信仰的书籍。

四、 对音乐的影响:澄清传说与塑造风格

特伦特会议对音乐的影响深远,但需要澄清一个著名的传说:

- “帕莱斯特里纳拯救了复调音乐”的传说:传说会议曾考虑禁止在礼拜中使用复调音乐,因其过于复杂,掩盖了经文。而帕莱斯特里纳创作的 《教皇马尔切利弥撒》 以其清晰、庄重的风格,证明了复调音乐同样可以尊重文本,从而说服了与会者。

- 历史事实:现代研究证实,会议从未正式讨论过禁止复调音乐。一些与会者确实批评了某些音乐滥用(如使用世俗旋律、技巧过于花哨),但最终的决议只是泛泛地要求“弥撒中的一切都应避免淫秽……并专注于虔诚”。然而,这个传说反映了时代的关切,而帕莱斯特里纳、维多利亚等罗马乐派作曲家的风格,恰好完美契合了会议所倡导的清晰、庄重、虔诚的新精神,从而被奉为天主教教堂音乐的典范,即 “帕莱斯特里纳风格”。

五、 历史意义与遗产

- 划清界限:会议结束了中世纪教会在教义上的模糊性,清晰地划定了天主教与新教的界限,奠定了直至第二次梵蒂冈大公会议(1962-1965)为止近四百年的天主教基本形态。

- 内部振兴:通过强有力的纪律改革,有效地遏制了腐败,提升了神职人员的素质,重振了天主教会的道德威信和凝聚力。

- 发动反宗教改革:为天主教会注入了新的活力,使其能够通过新建的修会(如耶稣会)、宗教裁判所和清晰的教义,在欧洲乃至全球有效地抵御新教的扩张并收复失地。

- 统一与标准化:会议催生了《特伦特会议教理问答》、《罗马日课经》和《罗马弥撒经书》等标准文献,实现了天主教礼仪和教导的空前统一。

这一突如其来的解雇,对时年三十岁的帕莱斯特里纳是沉重的打击,不仅意味着失去崇高的地位,也意味着收入的锐减。然而,这次挫败反而成为他艺术成熟的催化剂。被逐出教廷核心后,他先后辗转于罗马另外两座重要的宗座圣殿:圣约翰拉特兰大教堂(1555-1560)和圣玛丽亚大教堂(1561-1566) 担任乐长。远离了教皇礼拜堂中的限制,他获得了更多艺术探索的空间。正是在这段时期,他的个人风格开始清晰地形成,并迎来了创作的第一个高峰。

1562年,一个决定性的时刻到来了。特伦特会议接近尾声,关于音乐的最终命运即将裁定。传说,会议委托帕莱斯特里纳创作一部弥撒,以证明复调音乐同样可以做到庄重、清晰,并且不损害经文的可懂性。于是,他献出了集其技艺与智慧之大成的杰作——《教皇马尔切利弥撒》。

这部七声部规模的弥撒曲并非以复杂的炫技取胜,恰恰相反,它体现了帕莱斯特里纳应对时代挑战的终极答案:

- 清晰的绘词法:音乐节奏紧密追随拉丁文歌词的韵律与重音,使歌词能够被清晰地聆听和理解。

- 纯净的和声:规避了当时一些“不协和”的音程,大量使用和谐的三度、六度音程,营造出庄严、肃穆而又不失人性的音响空间。

- 均衡的声部:各声部旋律流畅而平衡,没有一个声部会为了炫技而凌驾于整体之上,完美体现了文艺复兴“和谐”的理想。

尽管后世研究证实,《教皇马尔切利弥撒》的创作时间可能早于会议的最终讨论,关于它“一举拯救了复调音乐”的故事更多是浪漫的传说,但它无疑成为了天主教音乐改革的典范与标杆。它向世界证明,最精妙的复调技艺可以与最虔诚的情感和最清晰的文本表达共存。这部作品不仅为他赢得了“教会音乐之父”的声誉,更在实质上定义了何为“帕莱斯特里纳风格”。

1571年,在经历了十六年的漂泊与磨砺后,帕莱斯特里纳终于被重新召回圣彼得大教堂,再次执掌朱利亚礼拜堂。 这次回归,他已然是欧洲最出名的音乐家之一,不再是随时可以被开除的小角色。

第三乐章:悲怆与巅峰

事业的回归仿佛预示着生活的安定,然而,命运的残酷考验才刚刚开始。重返荣耀之地不久,接连的瘟疫便如阴影般席卷了他的家庭。1572年,他的兄弟被夺去生命;1575年,瘟疫再次来袭,他失去了两个心爱的儿子;最沉重的打击在1580年降临,与他相伴三十三载的发妻卢克雷齐亚也因瘟疫离他而去。

短短八年内,至亲接连凋零。这份撕心裂肺的丧亲之痛,使他一度心灰意冷,考虑放弃世俗生活,出家成为神父。最终,在朋友的劝慰下,他才打消此念。出于现实与情感的复杂考量,穷困潦倒的帕莱斯特里纳于1581年与富有的皮革商寡妇弗吉尼亚·多尔莫利再婚。这桩婚姻终于使他摆脱了长期的经济困窘,获得了前所未有的稳定。

知识点:为什么这么穷?

[展开/折叠]-

1. 制度性低收入:固定薪资本就微薄

作为唱诗班指挥(maestro di cappella)的薪资本身就很微薄,仅能维持基本生活,难以积累财富。

在当时的教会体制下,音乐家更像是一名拥有固定薪俸的技术官员,其收入与他们的艺术成就和声望并不直接挂钩。无论帕莱斯特里纳创作出多么伟大的作品,他的月薪几乎是固定的。

2. 家庭负担沉重:需要抚养四个儿子

在16世纪,抚养四个儿子是一笔巨大的开销。这些费用包括:

- 教育费用:他的长子Rodolpho也在唱诗班,说明他致力于培养孩子们,这需要投入资源。

- 婚嫁与立业:为儿子们准备未来的成家立业之本,是当时父亲的重要责任。

- 日常开销:作为一个有社会地位的音乐家,维持一个体面家庭的日常开销也不小。

这份沉重的家庭负担,使得本就不高的薪水更加捉襟见肘。

3. 职业不稳定性与额外支出

- 被迫离职:1555年被教皇保罗四世从教皇合唱团解雇,虽然有一笔小额养老金(每月6 écus),但无疑使他的收入锐减,并经历了近二十年的“漂泊”期(在拉特兰圣约翰和大圣母堂任职)。

- 额外职责与开销:作为乐长,他可能还需要承担一些职责相关的隐性开销,或者需要自费购买部分乐谱、甚至补贴乐队。

4. 再婚带来的根本转变

这桩婚姻之所以是关键转折点,是因为:

- 资本注入:他直接获得了妻子的财富,包括她前夫留下的皮革生意。

- 商业模式:帕莱斯特里纳在婚后甚至积极地参与到生意中,成了一个“精明而不知疲倦的商人”,从事“谷物、牲畜、皮革和各种借贷”活动。

于是,一幅极具张力的生命图景就此展开:一位身处事业顶峰的作曲家,在艺术圣殿的中心,咀嚼着最深切的人间悲欢。这份交织着荣耀与伤痛的独特体验,为他晚期的创作大爆发埋下了伏笔,他的音乐即将在纯粹的信仰与深沉的人性之间,找到最终的平衡。

随后,直至临终的这段时期,帕莱斯特里纳的创作力喷薄而出,作品数量惊人,且体裁广泛,展现出一位完全掌握了自己技艺的大师的从容与深邃。他继续精进弥撒曲的创作,晚期的作品结构更为宏大,对位技巧出神入化。尤其是《无名弥撒》,其纯净、平衡的复调织体,后来深受巴赫的推崇,并被其仔细研究。这些弥撒不再仅仅是礼仪用品,而是成为了复调艺术本身的纪念碑。

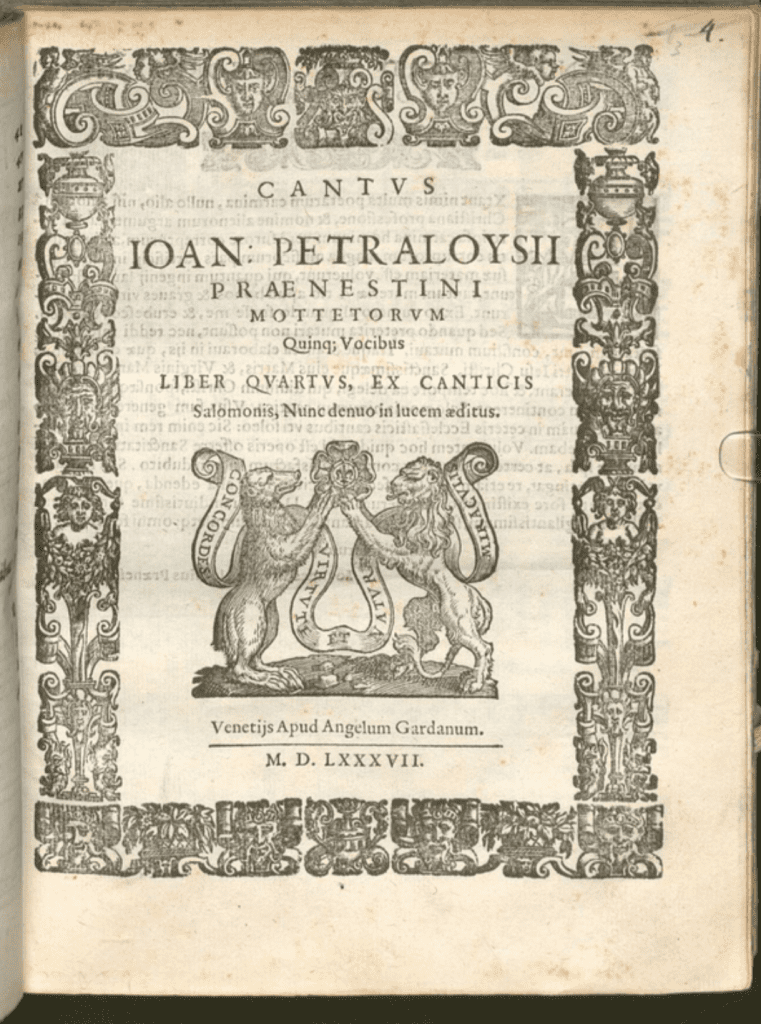

相较于结构宏大、礼仪性更强的弥撒曲,帕莱斯特里纳生命中的个人悲剧,更直接地反映在他更为私密与灵活的经文歌创作中。1584年,由作曲家亲自监督出版的《雅歌》经文歌正是一部这样的作品。这部杰作原题为《经文歌第四卷》,是一部包含29首经文歌(点击试听)的完整套曲,以《圣经·雅歌》(即《所罗门之歌》)的全部经文为词本。作为帕莱斯特里纳规模最宏大、构思最统一的宗教经文歌集之一,它最终为作曲家赢得了“音乐界的圣路加”的崇高声誉。

《雅歌》文本本身原是一系列充满感官意象与炽热情感的古希伯来爱情诗篇,在基督教传统中被诠释为基督与教会之间神圣之爱的寓言。然而,在特伦特会议之后强调音乐纯洁性与庄重性的背景下,选择为如此充满世俗美感与直白情感的文本谱曲,本身即是一次极具胆识的艺术尝试。帕莱斯特里纳此举,不仅展现了他深厚的神学理解,更体现了将最人间的情感升华为神圣表达的非凡能力。

知识点:《雅歌》解读

[展开/折叠]-

帕莱斯特里纳《雅歌》经文歌集 (1584) 曲目列表

序号 拉丁文标题 中文译文 对应《雅歌》章节 调式 声部配置 1 Osculetur me (osculo oris sui) 愿他用口与我亲嘴 1:1-2 G Dorian SATTB 2 Trahe me post te 求你吸引我 1:3 G Dorian SATTB 3 Nigra sum sed formosa 我虽然黑,却是秀美 1:4-5 G Dorian SATTB 4 Vineam meam non custodivi 我自己的葡萄园却没有看守 1:6-7 G Dorian SATTB 5 Si ignotas te 你若不知道 1:8-9 G Dorian SATTB 6 Pulchrae sunt genae tuae 你的两腮因发辫而秀美 1:10 G Dorian SATTB 7 Fasciculus myrrhae (dilectus meus mihi) 一束没药(是我的良人于我) 1:13-15 G Dorian SATTB 8 Ecce tu pulcher es 看啊,你甚美丽 1:16 – 2:1 G Dorian SATTB 9 Tota pulchra es 你全然美丽 4:7-8 G Dorian SATTB 10 Vulnerasti cor meum 你夺了我的心 4:9-10 G Dorian SATTB 11 Sicut lilium inter spinas 荆棘中的百合 2:2-3 G Mixolydian SATTB 12 Introduxit me rex (in cellam vinariam) 他带我(进了酒窖) 2:4-5 G Mixolydian SATTB 13 Laeva eius (sub capite meo) 他的左手(在我头下) 2:6-7 G Mixolydian SATTB 14 Vox dilecti mei 我良人的声音 2:8-10 G Mixolydian SATTB 15 Surge, propera amica mea 兴起,速来,我的爱侣 2:10-13 G Mixolydian SATTB 16 Surge, amica mea (speciosa mea et veni) 我的爱侣,请兴起(我的佳偶,与我同去) 2:13-14 G Mixolydian SATTB 17 Dilectus meus mihi, (et ego illi) 我的良人属我,(我也属他) 2:16-17 G Mixolydian SATTB 18 Surgam et circuibo civitatem 我起身巡行城中 3:2 G Mixolydian SATTB 19 Adiuro vos (filiae Jerusalem) 我嘱咐你们,(耶路撒冷的众女子) 5:8-10 A Hypoaolian SAATB 20 Caput eius (aurum optimum) 他的头颅(是至精的金子) 5:11-12 E Phrygian SAATB 21 Dilectus meus descendit (in hortum suum) 我的爱人下到(他的园中) 6:2-3 E Phrygian SAATB 22 Pulchra es, amica mea 我的佳偶啊,你甚美丽 6:4-5 E Phrygian SAATB 23 Quae est ista (quae progreditur quasi) 那向前走来如(晨光)的是谁呢 6:9 E Phrygian SSATB 24 Descendi in hortum nucum 我下到核桃园中 6:10 E Phrygian SSATB 25 Quam pulchri sunt (gressus tui in calceamentis) 你的步履在鞋中何其美好 7:1-2 F Ionian SSATB 26 Duo ubera tua (sicut duo hinnuli) 你的两乳(好像一对小鹿) 7:3-5 F Ionian SSATB 27 Quam pulchra es et quam decora 你是多么美丽动人 7:6-8 F Ionian SAATB 28 Guttur tuum sicut (vinum optimum) 你的咽喉宛如(上等美酒) 7:9-10 F Ionian SAATB 29 Veni, veni dilecte mi, (egrediamur in agrum) 来吧,来吧我的爱人,(让我们同往田间) 7:11-12 F Ionian SATTB 1. 调式分组:为音乐赋予不同的情感色彩

在文艺复兴时期,调式(Mode)的作用类似于今天的调性(大调/小调),但更为复杂和微妙。每个调式都有其特定的音程结构和被认为的“伦理特质”(Ethos),能引发不同的情感共鸣。

帕莱斯特里纳在《雅歌》中的调式布局如下:

第一组 (第1-10首): G Dorian (G多利亚调式)

- 色彩与情感:多利亚调式通常被认为庄重、严肃、略带忧郁但又不失希望。用它来开启这部宏大的《雅歌》套曲,奠定了一种虔诚、内省而又充满深切渴望的基调,非常符合《雅歌》作为神圣寓言的性质。

第二组 (第11-18首): G Mixolydian (G混合利底亚调式)

- 色彩与情感:混合利底亚调式听起来更加明亮、开阔,甚至带有一丝田园牧歌般的甜美和温暖。这个转换非常巧妙,音乐从最初的深沉渴望,过渡到对爱人的赞美、相遇的喜悦以及田园景色的描绘,调性的改变完美地配合了文本情绪的上扬。

第三组 (第19首): A Hypoaolian (次爱奥利亚调式)

- 色彩与情感:这是一个转折点。爱奥利亚调式最接近我们现代的小调,情感上倾向于悲伤、哀婉或深刻的柔情。这里只安排了一首曲子《我嘱咐你们》,像是进入下一个强烈情感篇章前的间奏或桥梁,其调性预示了后续的变化。

第四组 (第20-24首): E Phrygian (E弗里吉亚调式)

- 色彩与情感:弗里吉亚调式是所有调式中最独特、最紧张、最充满激情甚至带有痛苦色彩的。它从半音开始,制造出一种强烈的推动力和尖锐的情感张力。帕莱斯特里纳用它来匹配《雅歌》中最具感官刺激性和强烈渴望的段落(如对身体部位的细致赞美),将文字中的炽热情感推向高潮。

第五组 (第25-29首): F Ionian (F伊奥尼亚调式)

- 色彩与情感:伊奥尼亚调式就是我们今天大调的前身,听起来明朗、和谐、圆满而稳定。作曲家将它用于套曲的终曲部分,象征着爱情的结合、圆满与最终的安宁。音乐在一种光辉、胜利和满足的氛围中结束,为整个灵性旅程画上了一个完美的句号。

小结:调式的转换,构成了套曲的 “情感曲线图”:从庄重的渴望 (Dorian) -> 明亮的喜悦 (Mixolydian) -> 深情的转折 (Hypoaolian) -> 炽热的激情 (Phrygian) -> 圆满的安宁 (Ionian)。

2. 声部分组:构建音响的宏伟感与复杂度

声部数量的增加是另一个结构性的设计,它像交响乐配器一样,逐步构建音乐的厚重感和复杂度。

基础配置 (第1-18首): SATTB (5声部)

- 这是文艺复兴晚期弥撒和经文歌的标准配置,提供了丰满而平衡的音响基础。套曲的大部分在此框架内展开。

首次扩充 (第19-22首): SAATB (5声部,但内部分配不同)

- 虽然仍是5个声部,但通过增加一个女低音(A)声部来代替一个男高音(T),使中音区更加厚实、饱满,音响色彩变得更温暖、浓郁。

达到顶峰 (第23-26首): SSATB (5声部)

- 这是音响上的一个显著变化。通过增加第二个女高音(S)声部,音乐的高音区变得无比辉煌、明亮,音域被拉宽,产生了类似“光环”般的璀璨效果,常用于描绘极致的美或神圣的光辉。

回归与巩固 (第27-29首): SAATB / SATTB

- 在达到SSATB的顶峰后,声部配置先回归到厚实的SAATB,最后以标准的SATTB结束。这种安排避免了听觉疲劳,并在辉煌之后带来一种回归的满足感和收束感。

小结:声部的变化,构建了套曲的 “音响建筑”:从稳固的基础 -> 内敛的厚重 -> 辉煌的顶峰 -> 圆满的收束。

总结:宏大的“音乐建筑”

将两者结合来看,帕莱斯特里纳的布局堪称天才:

- 情感上,通过调式,他从内敛走向光明,再经过深情的转折跃入激情的顶峰,最终归于圆满。

- 音响上,通过声部,他从平衡走向厚重,再攀升至辉煌的顶点,最后稳重地结束。

这两条线索并非各自为政,而是交织在一起,共同推进。例如,在最激情的弗里吉亚调式篇章(第20-24首),他恰好使用了最辉煌的SSATB声配置,用最复杂的音响去匹配最强烈的情感,达到了整个套曲戏剧性的最高潮。

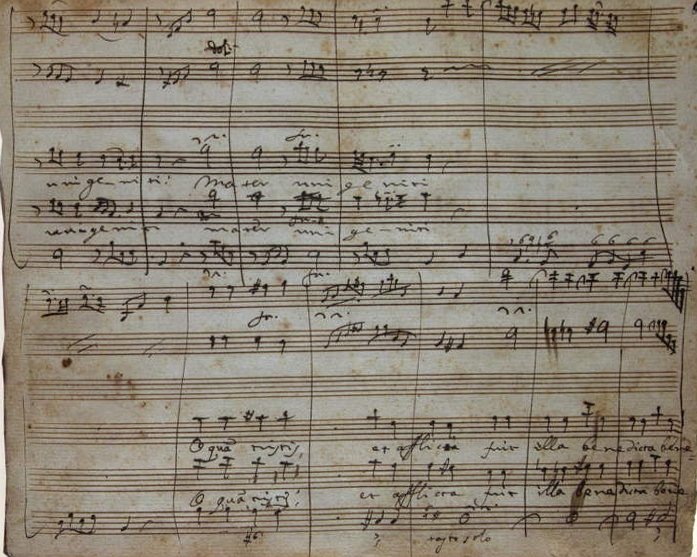

与《雅歌》中将个人情感投射于神圣寓言不同,帕莱斯特里纳临终前撰写的《圣母悼歌》则是一部直接凝视悲恸与死亡的杰作,是其晚期创作中情感最为凝重深沉的作品之一。

这部作品是作曲家为天主教礼拜仪式中使用的《圣母悼歌》序列诗所谱写的复调配乐。该文本以极其生动与人性化的笔触,描绘了圣母玛利亚在基督十字架下的哀恸,自中世纪以来便是西方音乐中表达悲悯与奉献的核心文本之一。帕莱斯特里纳的谱曲,完美承接了这一传统。

在音乐处理上,他并未采用后来巴洛克时期那种戏剧性的半音化或强烈的对比手法,而是运用其登峰造极的复调技艺,营造出一种集体性的、庄严肃穆的哀悼氛围。各声部如沉默的行列般交织推进,绵长而哀婉的旋律线条,构筑起一个宏大而内省的悲恸空间。其音乐的情感力量,并非来自外在的渲泄,而是源于和声进行本身的沉郁重量与旋律中无尽的忧伤。

这部《圣母悼歌》的情感深度,无疑与作曲家本人一生的写照,也是对过去接连失去兄弟、孩子及发妻的惨痛经历产生了深刻的共鸣。当他在谱面上刻画圣母失去圣子的永恒之痛时,其中必然融入了自己对血肉至亲的无尽追思。这部作品因而超越了纯粹的礼仪功能,成为一曲为普世苦难而作的音乐安魂诗,体现了帕莱斯特里纳将最深切的人生体悟转化为至高神圣艺术的无上境界。

终章:遗产与回响

1594年2月2日,帕莱斯特里纳因胸膜炎在罗马去世。根据记载,他的葬礼在圣彼得大教堂举行,素棺上覆有铅板,镌刻着“音乐之王乔安内斯·彼得鲁斯·阿洛伊西乌斯·普拉埃内斯蒂努斯”字样。葬礼上演唱了他自己创作的五声部《求主拯救》(Libera me Domine) 。他被安葬在这座他服务了大半生的圣殿之下,尽管具体的墓穴如今已无处寻觅。

他的离世,标志着一个时代的终结。帕莱斯特里纳的音乐,特别是他所确立的“纯净风格”,被后来的理论家系统总结,奉为“严格对位法”的黄金准则,成为后世数百年音乐教育的基础。从巴赫到莫扎特,从门德尔松到20世纪的复兴者,无数作曲家都从他的音乐中汲取养分。

从受教皇青睐的乐坛新星,到被无情驱逐的失意者;从辗转于罗马三大圣殿的磨砺者,到最终重返荣耀的一代宗师——帕莱斯特里纳的个人命运,始终与时代的巨流激烈碰撞。身处宗教改革的风暴眼与反宗教改革的整肃中心,他开创出一条独特的艺术道路:以最纯净的声线、最均衡的结构与最清晰的文本表达,去承载最深沉的信仰与最真实的人性。

他所确立的“帕莱斯特里纳风格”,其核心技法之一在于对不协和音的严格控制:通常将其置于小节的弱拍上,并加以妥善解决。这种处理使得多声部织体既丰富又平滑,创造出一种庄重而和谐的音響效果。作为继若斯坎·德普雷(卒于1521年)之后欧洲乐坛的领军者,他所完善的这种复调语言,自此被奉为文艺复兴晚期音乐的典范。

他的音乐,不曾追求北方作曲家那种强烈的戏剧张力与情感对比,而是以罗马式的宏伟格局与内在的宁静,在动荡纷扰的尘世中,为人类灵魂筑起一座不朽的音响避难所。当战争的硝烟与教派的纷争撕裂欧洲之际,帕莱斯特里纳的复调大厦依然巍然矗立,它向世人证明:即便身处最分裂的时代,人类精神依然能够创造出最和谐的声音。

后记:关于BLOG主自己的想法

文艺复兴后期正式拉开了序幕,这次撰写也是BLOG主自己学习的过程,重新了解文艺复兴时期欧洲那复杂的历史,了解音乐发展走过的崎岖道路。在撰写这一篇的时候,BLOG主不止一次在想,相比较欧洲蓬勃发展的音乐,中国的音乐那时是怎么样的。京剧、昆曲的成熟,七弦琴的巅峰应该都跟文艺复兴的时代相差无几,或许有机会,BLOG主也想就这些内容跟大家做点分享,但这估计需要更长久的准备时间了。

再次感谢能看到这里的各位,这个系列注定阅读量不会太高,但是BLOG主却非常有动力写下去。总有些东西是需要记录,总有些东西需要传播,音乐无国界,希望各位能从古典日记系列,探寻到聆听千年音乐的乐趣。(全文22272)

引用资料

Digital Image Archive of Medieval Music(主要参考数据库)

Digital Bodleian(主要参考数据库)

ChoralWiki(主要参考数据库)

维基百科(参考中文、英文、意大利语、法语等大量词条/已在原文中引用)

世界历史地图集(本文地图截图)

QQ音乐(本文部分引用音频)

纽约公共图书馆的都铎印刷音乐 |纽约公共图书馆

国际乐谱库

一条评论

平静

不会认真看不会记着 但真是长篇 博主666