古典日记:法兰西音乐之王——若斯坎·德普雷(六)

古典日记系列

[展开/折叠]-

如何欣赏古典音乐——写在一切的开端(一)

跟着BLOG主脚步一起探索古典音乐的千年故事

-

教皇的鸽子与千年圣咏——格里高利一世(二)

聆听教会圣咏的发展,领悟宗教音乐的特色

-

萌芽的音乐,隐秘的史诗——纪尧姆·迪费(三)

聆听文艺复兴初期技巧与感性融合的奠基者故事

-

月光骑士与宫廷诗人——吉尔·班舒瓦(四)

聆听勃艮第乐派跨越千年的细腻抒情风格

-

变革前夜的明灯——约翰内斯·奥克冈(五)

勃垦第乐派最后一位大师,法兰德乐派的奠基者

-

法兰西音乐之王——若斯坎·德普雷(六)

文艺复兴中期宗教音乐和世俗音乐纷纷翻开最辉煌的一页

-

罗马正统最后的荣光——乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳(七)

一起拉开文艺复兴后期腥风血雨的大门

-

欧洲的拉索,世界的拉索——奥兰多·迪·拉索(八)

文艺复兴迎来了最后一位音乐巨匠

-

孤岛的回响——威廉·伯德(九)

英格兰撕裂了文艺复兴时代最后一位音乐巨匠

翻开历史的乐谱,15世纪的欧洲是一首多声部的复调乐章。各个声部——政治的、宗教的、经济的——独立行进,却又交织成一个巨大的、变动不居的整体。在这个宏大乐章的中段,在旧结构的稳定低音尚未消逝,而新旋律的明亮主题已然闯入之际,若斯坎·德普雷的诞生,仿佛一个等待已久的音符,即将在恰当的声部、以恰当的音色鸣响。

序章:时代之声——在世界中交汇

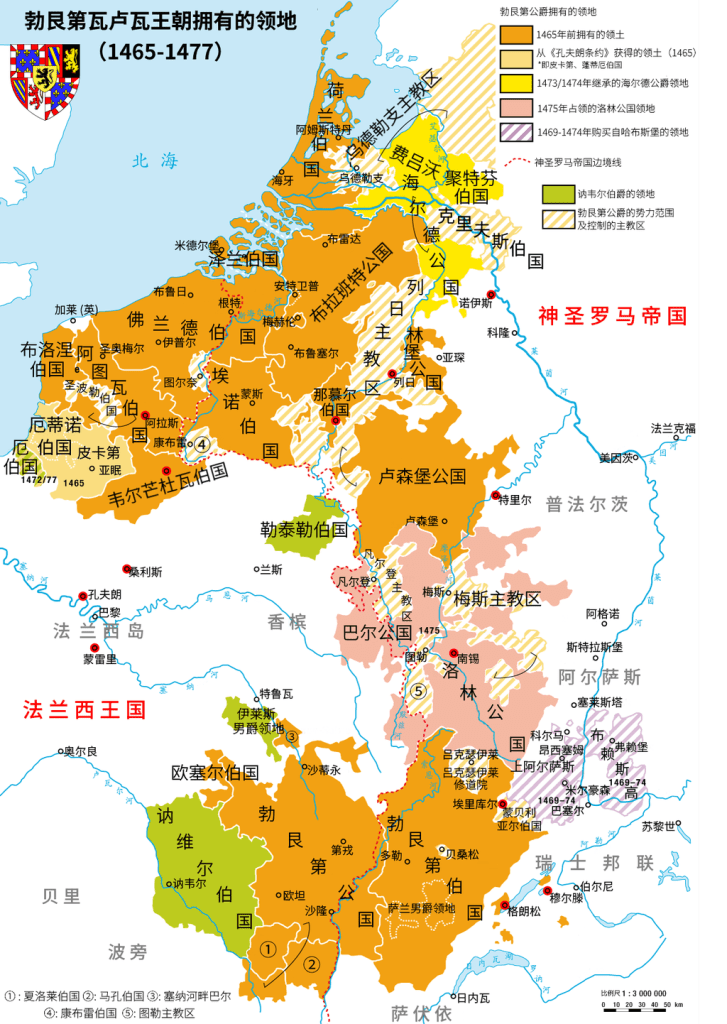

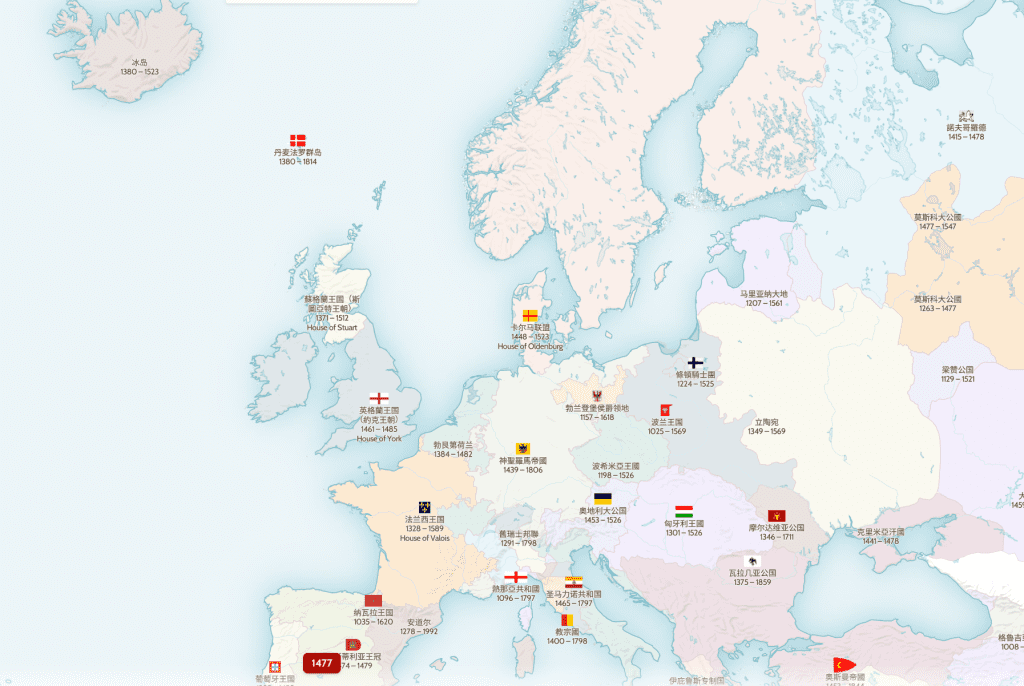

在政治和国家层面,当时的欧洲就犹如开了一局只能军事胜利的文明,各方势力犹如棋盘上的棋子,在博弈中不断改变着力量的格局。法国和英格兰百年战争(1337-1453)正从漫长噩梦中苏醒,正试图抚平伤痕,在王权的旗帜下重新编织民族的肌理。而在其侧翼,勃艮第公国(918-1477)的宫廷正散发着落日熔金般的最后辉煌,那里是礼仪、时尚与艺术的温室,滋养着最早一批法兰德乐派的大师。

然而,棋盘总会震动。1477年1月5日,南锡战役的失败,导致大胆的查理倒下,这不仅是一个军事事件,更是一道深刻影响了欧洲的文化裂痕。勃艮第的梦想碎裂了,那些原本享尽优厚待遇的音乐家们,如同失去庇护的候鸟,纷纷出逃,寻找新的方向。他们向南飞越阿尔卑斯山,将北方精密的复调织体,带入意大利诸邦炽热的阳光中。

知识点:什么是复调织体?

[展开/折叠]-

如果说主调音乐是一幅有明确主体与背景的绘画,那么复调织体就是一尊可以让你环绕欣赏的雕塑,或者一场多线程并行的精彩对话。它是文艺复兴时期音乐,尤其是若斯坎·德普雷及其同仁们创作的核心。

1. 核心定义:独立旋律的交响

复调织体,简而言之,就是由两个或两个以上具有独立性的旋律线条,在纵向的和声规则下,同时进行、交织而成的音乐结构。

- “横向”的独立性:每一条旋律(在声乐中对应一个声部,如女高音、男高音)自身都是一条完整、优美且逻辑自洽的线条。你可以单独聆听任何一个声部,它都是一首动人的旋律。

- “纵向”的和谐性:当这些独立的线条同时发声时,它们彼此之间又必须构成和谐的和声,形成一个统一、丰满的音响整体。

2. 关键技法:模仿与对位

这种织体主要通过两种关键技术构建:

- 模仿:这是复调音乐最标志性的手法。一个声部率先唱出一段旋律,随后其他声部依次模仿这段旋律进入,形成“你追我赶”的效应。最严格的形式就是“轮唱”。

- 对位法:这是创作复调音乐的技术体系,如同写作的语法。它严格规定了这些独立的旋律线如何才能和谐地组合在一起。

3. 历史的演进:从均质化结构到非均质化表达

复调织体的应用并非一成不变,它经历了深刻的演变:

奥克冈的“均质化”探索(结构整合):

在若斯坎的前辈如约翰内斯·奥克冈手中,复调织体趋向于一种结构上的“均质化”。他通过精湛的技艺,让各声部在节奏和旋律上更加平等、均衡地交织,形成一个高度统一、结构严谨的复调网络。他的晚期作品,如开创性的“仿作弥撒”,将一首现成歌曲的多个声部都融入创作,使得弥撒曲的织体在材料来源上就具备了内在的统一性。他的目标,是建造一座结构完美、运行平稳的复调大厦。若斯坎的“非均质化”突破(情感表达):

若斯坎完全继承了这座技术完善的大厦,但他用它来服务于一个更高的目标:情感表达。为此,他大胆地引入了 “非均质化” 的处理。- 服务于文本:为了让歌词清晰可辨、情感得以强调,他会突然让所有声部采用同音齐唱,形成和弦式的、宣言般的效果。

- 创造重心与对比:他不再追求声部间永恒的均势,而是根据歌词内容,灵活地让某些声部突出,某些声部铺垫,形成丰富的明暗和张力变化。

- 词绘法:他用音乐“描绘”歌词,例如用一个上行的旋律线来表现“升天”。

他的目标,是利用已臻化境的复调技术,作为表达人类情感的灵活工具,让音乐“说话”。

总结:

因此,复调织体远不止是一种技术,它更是一种音乐思维方式。它从奥克冈时代侧重于建筑结构的“均质化”整合,演进到若斯坎时代侧重于情感表达的“非均质化”运用。这一演进,正是音乐从中世纪的神秘抽象走向文艺复兴人文精神的关键标志。

当您聆听若斯坎的经文歌时,您听到的不仅是一个精密的声学建筑,更是一场用四条或更多“声音丝线”编织出的、充满情感的戏剧。

一鲸落而万物生,我们这期的主角,若斯坎的人生轨迹,就代表了这个时代艺术家的缩影——从米兰斯福尔扎的宫廷到罗马教皇的礼拜堂,再到法兰西国王的帐前,他的足迹本身就是一张描绘着15世纪权力与艺术如何相互滋养的流动地图。

知识点:南锡战役对勃艮第的影响

[展开/折叠]-

一、 野心家的陨落:南锡之战

“大胆的查理”(Charles the Bold)是瓦卢瓦勃艮第公国的最后一位公爵。他并非一个安于现状的统治者,其毕生的野心在于将分散的领地——包括富裕的佛兰德斯、勃艮第公国、弗朗什-孔泰等地——整合成一个独立且强大的“中法兰克王国”,使自己从一位法王的封臣,晋升为与法王和神圣罗马帝国皇帝平起平坐的国王。

然而,他的扩张政策树敌无数。为了争夺洛林地区的控制权,他与洛林公爵勒内二世兵戎相见。1477年1月,查理率领他的精锐军队,包围了洛林的首府南锡。此时的他,已历经数次军事挫折,军队疲惫,声望受损。

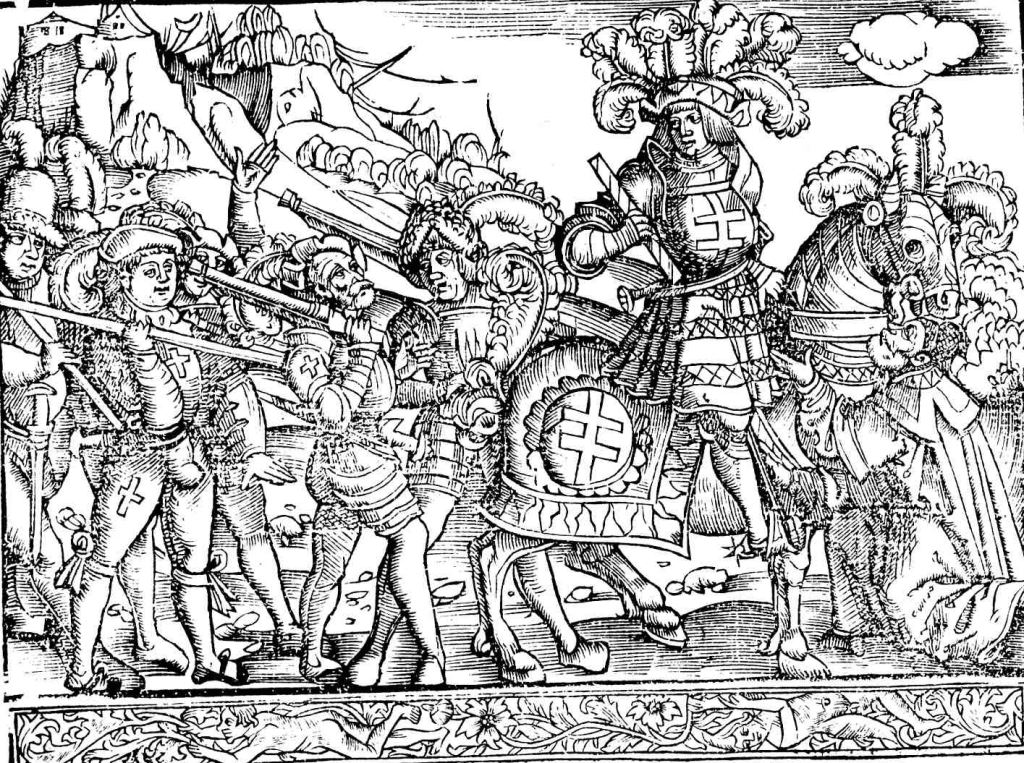

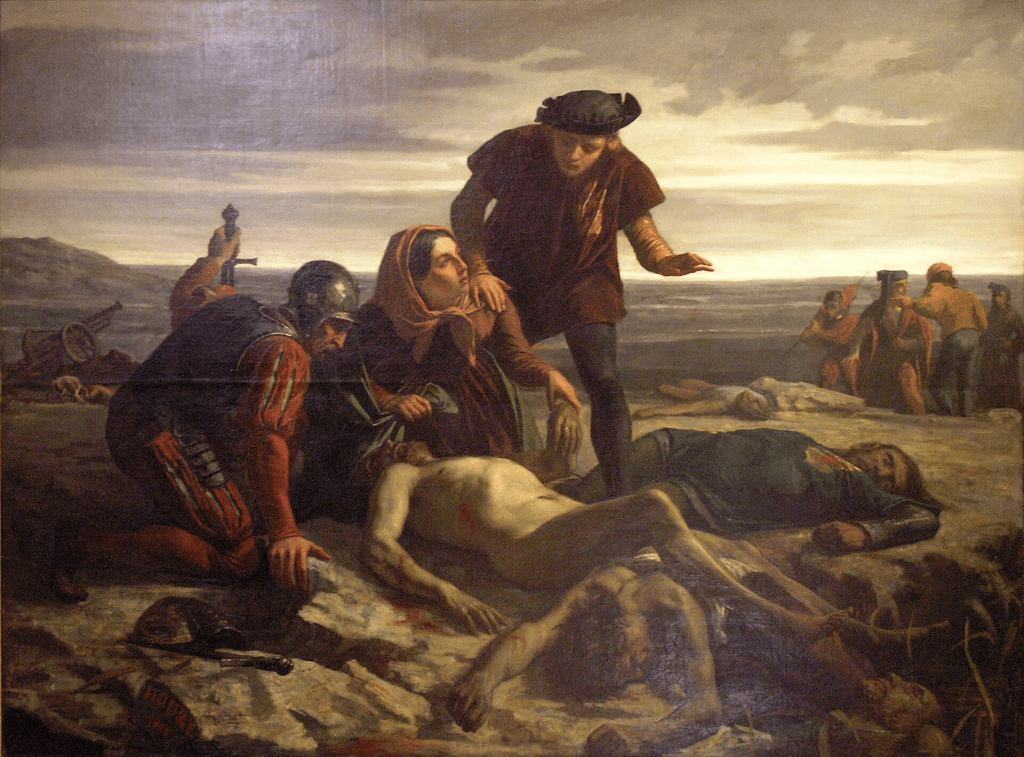

决战在一个寒冷的冬日清晨爆发。勒内二世的联军(由洛林、瑞士和阿尔萨斯部队组成)利用对地形的熟悉和恶劣的天气,对勃艮第军队发起了猛烈攻击。查理的军队虽然装备精良,但战术僵化,在瑞士长枪兵方阵的冲击下阵线崩溃。混战中,查理本人身负重伤,从马上坠落,最终死在一片冰冷的池塘边。他的尸体在几天后才被找到,面容已被狼群啃食得难以辨认,仅能依靠身边的随从、疤痕和长指甲来确认身份。

二、 “文化的裂痕”:勃艮第梦想的碎裂

“大胆的查理”的战死,其意义远超一场军事失败。由于他身后没有男性子嗣,他唯一的继承人是他年仅19岁的女儿——玛丽女公爵。这个突如其来的权力真空,瞬间使勃艮第公国成为其强大邻国觊觎的猎物。

政治实体的瓦解:法王路易十一世立刻行动,以封君的身份宣布收回勃艮第公国(公爵领地)本身,将其并入法兰西王室的直属领地。而勃艮第遗产中更为富裕的北部省份(如佛兰德斯、尼德兰),则通过玛丽的婚姻,落入了哈布斯堡家族的手中——她被迫嫁给了未来的神圣罗马帝国皇帝马克西米利安一世。自此,勃艮第公国作为一个独立政治实体的梦想彻底破灭,其遗产被法兰西和哈布斯堡两大王朝瓜分。

“艺术的乌托邦”的终结:这才是所谓“文化裂痕”的核心。在“大胆的查理”及其前任“好人菲利普”的统治下,勃艮第宫廷曾是全欧洲最璀璨的文化艺术中心。它不仅是勃艮第乐派的诞生地和庇护所,也是凡·艾克兄弟、梅姆林等佛兰德斯画派大师的赞助者。这个宫廷以其无与伦比的奢华、精致的礼仪和对艺术的慷慨资助而闻名。音乐家如纪尧姆·迪费、安托万·比努瓦等,都曾在这里创作出最精妙的复调音乐。

随着公国的瓦解,这个精心构建的文化生态系统瞬间崩塌。宫廷不复存在,稳定的赞助来源也随之枯竭。

在经济方面,彼时汉萨同盟(德意志商业同盟)的商船如移动的城邦,穿梭于波罗的海与北海之间;佛罗伦萨的美第奇银行通过汇票业务,让资本首次实现了跨地域的流动;佛兰德斯的纺织工坊里,呢绒不仅是御寒的商品,更成为远销地中海的奢侈品。这种新兴的商业网络,正在悄然重塑艺术的生态。

在布鲁日,商人们建造的行会大楼比教堂的钟塔更彰显着城市的骄傲;在安特卫普,证券交易所的成立标志着资本找到了制度化的归宿。财富的积累催生了一种全新的艺术需求——不再是出于宗教虔诚,而是为了彰显个人的成功与品味。当商人委托画家绘制肖像时,他们要求背景中出现账本、威尼斯玻璃器皿和东方地毯,这些细节不仅是财富的象征,更是对现世生活的礼赞。

这种经济基础的变革直接影响了音乐的发展路径。富裕的市民开始组建私人乐队,定制世俗歌曲,音乐从教堂的穹顶下沉到市民的客厅。商业行会举办的节庆需要庆典音乐,贵族联姻需要谱写纪念歌曲,这些新兴的需求让作曲家获得了教廷之外的创作空间。音乐的题材开始大胆地拥抱世俗情感,旋律中开始流淌着属于人间的悲欢。

金银的流通、信用的建立、贸易网络的拓展,这些看似与艺术无关的经济活动,实际上正在为艺术家松绑。当艺术品的价值可以通过市场来衡量,当音乐创作能够获得世俗报酬,创作者便开始从匿名工匠向具有独立人格的艺术家转变。自勃艮第宫廷陨落中对音乐家们带来的伤痛,正迅速被经济的力量抚平伤口,从“宫廷”中被迫出走的音乐家们,发现了名为“世界”的巨大舞台,悄然为文艺复兴的登场搭建着最坚实的舞台。

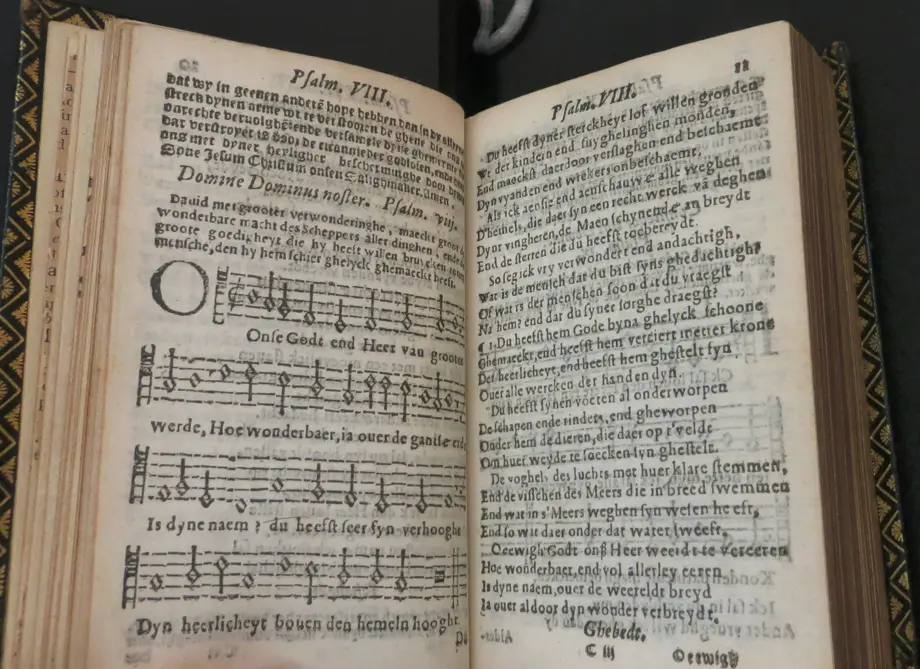

在科技方面,自古登堡印刷机(西方活字印刷)于1450年被发明以后,历经数十年发展已经日趋成熟。当威尼斯出版商佩特鲁奇在1502年做出一个划时代的决定:将一整本弥撒曲集(Petrucci’s Misse Josquin)献给若斯坎这位在世作曲家时,音乐的历史就此转向。

知识点:世界第一本单一作曲家的弥撒曲集

[展开/折叠]-

奥特维亚诺·佩特鲁奇最早的出版物之一,也是我们所能获得的专属于一位作曲家的最古老的音乐印刷品,就是一本1502年印刷的若斯坎弥撒曲集。

这意味着,音乐不再仅仅是某座教堂或某个宫廷的专属物,它化身为可以被复制、被贩卖、被带到欧洲任何一个角落的商品。作曲家的声名,第一次可以摆脱口耳相传的局限,随着印刷品的流通而建立。若斯坎幸运地成为了这第一波浪潮中的弄潮儿,他的作品被反复印刷、广泛传播,一个”作曲家”作为独立艺术创造者的现代概念,正是在这样的技术变革中,逐渐变得清晰。

第一乐章:来自孔佩尔的预言

若斯坎·勒布洛特·迪·德普雷约于1450至1455年间,出生在佛兰德斯法语区的一个法警家庭。关于其确切的出生地与早年教育,史料语焉不详,仅能从零星的记载与后世学者的研究中勾勒出模糊的轮廓。

有来自17世纪的记载称若斯坎·德普雷与让·穆东(未来的法国王室教堂首席作曲家)一起成为圣康坦学院教堂的唱诗班童。同时期的作家如焦塞佛·扎利诺(文艺复兴时期著名音乐理论家和作曲家)和卢多维科·扎科尼(文艺复兴晚期最杰出的音乐理论家之一)也都声称他曾师从约翰内斯·奥克冈学习。

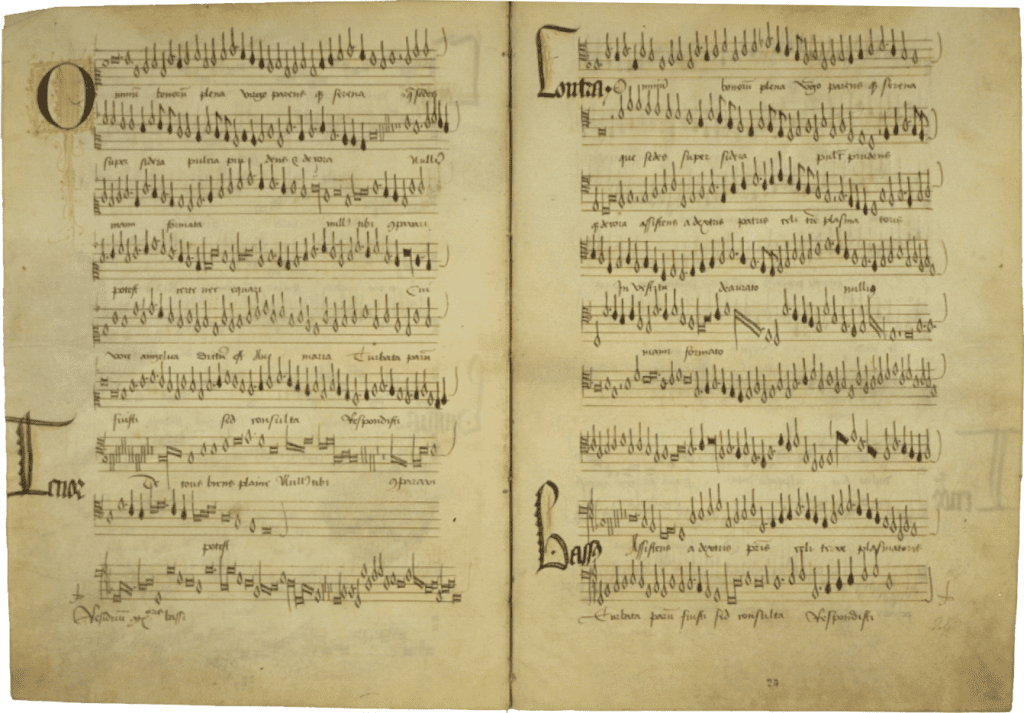

年轻的若斯坎在职业生涯初期就展现出了惊人的、无法被忽视的才华。作为一名歌手或初出茅庐的作曲家,其天赋已经在音乐这个小圈子里引起了轰动。1472年7月2日卢瓦塞·孔佩尔为康布雷大教堂的祝圣仪式而作经文歌《Omnium bonorum plena》中提到了”德普雷”的名字。“ac Okeghem, des Pres, Corbet,” 明确地将 “des Pres”(德普雷)与奥克冈(Ockeghem)等其他著名作曲家并列。虽然歌词中的这份名单可能并不完全等同于现代的“终身成就奖”。但孔佩尔的这一举动,无疑是一种预言式的认可,它向世人宣告:一位足以继承并光大法兰德乐派传统的天才,已经登上了历史舞台。

知识点:Omnium bonorum plena(充盈美好)拉丁原文及翻译

[展开/折叠]-

第一部分:对圣母的赞美原文: Omnium honorum plena,

- 译文: 你充满一切尊荣,

原文: Virgo parensque serena,

- 译文: 贞女与宁静的母亲,

原文: quae sedes super sidera

- 译文: 你端坐于星辰之上,

原文: pulchra prudens et decora.

- 译文: 美丽、聪慧且优雅。

原文: Assistens a dextris Patris,

- 译文: 你侍立于圣父的右边,

原文: caeli terrae plasmatoris,

- 译文: 那天与地的创造者,

原文: in vestitu deaurato

- 译文: 身着金色的衣袍,

原文: nullius manu formato.

- 译文: 非由任何凡人之手织成。

原文: Nullus tibi comparari

- 译文: 无人能与你相比,

原文: potest certe nec equari

- 译文: 确实也无人能与你平等;

原文: cui voce angelica

- 译文: 对你,那天使用声音

原文: dictum est: ‘Ave Maria’.

- 译文: 说道:“万福玛利亚”。

原文: Turbata parum fuisti

- 译文: 你当时有些不安,

原文: sed consulta respondisti,

- 译文: 但经过思虑后回答:

原文: ‘Ecce ancilla Domini

- 译文: “看,我是主的婢女,

原文: sicut refers fiat mihi!’

- 译文: 就照你的话成就于我罢!”

原文: Dulcis fuit responsio

- 译文: 那回应是甜美的,

原文: data cœlesti nuntio

- 译文: 给予了天上的使者。

原文: per quam statim concepisti

- 译文: 通过它,你立刻受孕,

原文: natum Dei et portasti

- 译文: 怀上了上帝所生之子,

原文: illum necnon peperisti

- 译文: 并且生下了他,

原文: et post partum permansisti

- 译文: 而在生产之后你依然

原文: Virgo pura et nitida

- 译文: 是纯洁无瑕的贞女,

原文: virgoque immaculata.

- 译文: 是毫无玷污的贞女。

第二部分:为音乐家们祈祷

原文: Omnium bonorum plena,

- 译文: 你充满一切美善,

原文: peccatorum medicina,

- 译文: 是罪人的良药,

原文: cujus proprium orare

- 译文: 你的本分是祈祷

原文: est atque preces fundare,

- 译文: 并倾注恳求,

原文: Pro miseris peccantibus

- 译文: 为那些可怜的罪人,

原文: a Deo recedentibus

- 译文: 那些背离上帝的人:

原文: funde preces ad Filium

- 译文: 请向你的圣子倾注祈祷,

原文: pro salute canentium.

- 译文: 为了这些歌唱者的救赎。

原文: Et primo pro G. Dufay

- 译文: 首先为纪尧姆·迪费,

原文: pro quo me, mater, exaudi

- 译文: 为他,母亲啊,请垂听我,

原文: luna totius musicae

- 译文: 他是整个音乐的明月,

原文: atque cantorum lumine.

- 译文: 也是歌唱者们的光明。

原文: pro Jo. Dussart, Busnois, Caron,

- 译文: 为约翰·杜萨特、布诺瓦、卡隆,

原文: magistris cantilenarum

- 译文: 这些歌曲的大师们;

原文: Georget, de Brelles, Tinctoris,

- 译文: 为乔治特、德·布雷勒、廷克托里,

原文: cimbalis tui honoris,

- 译文: (他们是)你荣耀的【乐钹】(意指赞美者);

原文: ac Okeghem, des Pres, Corbet,

- 译文: 以及奥克冈、德普雷、科贝,

原文: Hemart, Faugues et Molinet

- 译文: 埃马尔、福格和莫利内,

原文: atque Regis omnibusque

- 译文: 以及雷吉斯和所有

原文: canentibus, simul et me

- 译文: 歌唱者们,连同我

原文: Loyzet Compere orante

- 译文: ——洛瓦泽·孔佩尔——正在祈祷,

原文: pro magistris puramente;

- 译文: 真诚地为我的师长们祈祷;

原文: quorum memor virgo vale

- 译文: 记着他们,贞女啊,再会了,

原文: semper Gabrielis ave.

- 译文: 永远伴着加百列的“万福!”

原文: Amen.

- 译文: 阿门

知识点:des Pres和des Prez是指同一个人么?

[展开/折叠]-

几乎可以肯定是指同一个人,即作曲家若斯坎·德普雷(Josquin des Prez)。

1. 姓氏的拼写变体

在15世纪,姓氏的拼写远未标准化。同一个人的名字在不同文档中出现不同拼写是极其普遍的现象。

- “标准”形式:Josquin des Prez(或 des Prés)

- 常见变体:des Pres、des Prés、Desprez、a Prato、de Prato、Pratensis 等。

在诗歌和音乐中,为了适应音节、格律或韵律,对名字进行微调是非常常见的。“des Pres” 正是 “des Prez” 一个最直接、最合理的变体拼写。

2. 语境是关键证据

当时的两首经文歌(Compère的 Omnium bonorum plena 和 Regis的 Clara sonent organa)的性质是“作曲家名录”,旨在列出当时最杰出的音乐大师。

- 在Regis的《Clara sonent organa》列表中,提到了 Okeghem(奥克冈)、Du Fay(迪费)、Busnois(布诺瓦)等公认的巨匠。

- 将 “des Pres” 置于这群人之中,从历史和音乐的语境来看,除了指代那位正在崛起的年轻天才若斯坎·德普雷之外,几乎没有其他合理的人选。

3. 学术界的共识

音乐学界普遍认为,这两份名录中的

des Prez/des Pres指的就是作曲家若斯坎。这个认定是基于:- 语境分析:如上所述,他与其他大师并列。

- 排除法:在当时已知的音乐家中,没有其他具有同等重要性和知名度的人物叫这个名字。

- 史料支撑:这与后来发现的关于若斯坎生平的其他文档能够相互印证,表明他在那个时期已经开始获得声誉。

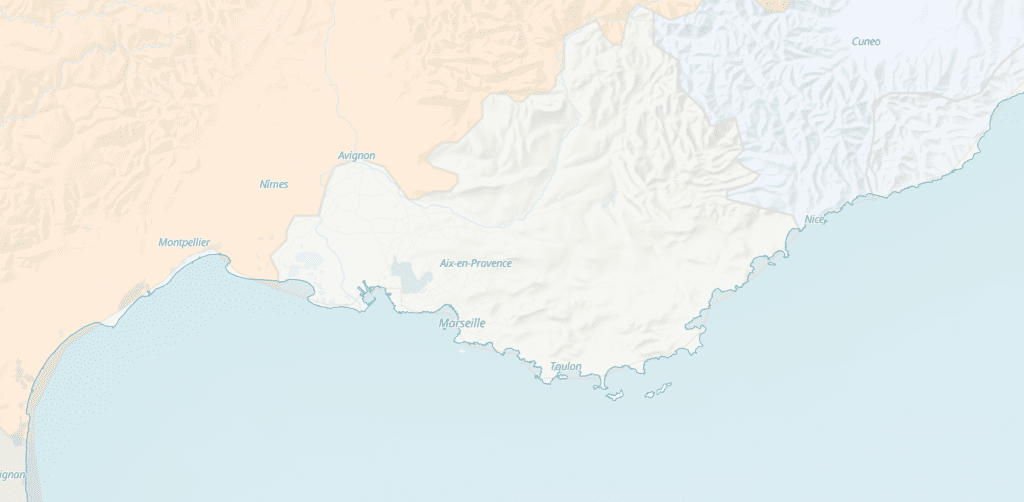

这份早期的声誉,很快为他打开了通往欧洲顶级宫廷的大门。1477年至1478年间,若斯坎·德普雷开始服务于普罗旺斯地区的统治者:安茹公爵,“好王”勒内。

记录显示若斯坎已成为勒内位于普罗旺斯艾克斯宫廷中的一名歌手。勒内的宫廷是南欧著名的文化熔炉,在这里,年轻的若斯坎不仅锤炼了技艺,更初步浸染了意大利文艺复兴的艺术气息。

知识点:安茹公爵”勒内一世”以及他的”普罗旺斯伯爵领”

[展开/折叠]-

勒内一世(安茹的),通常被称为 “好王勒内” ,是一位极具传奇色彩的文艺复兴早期王子。他的一生充满了戏剧性的王位追求、残酷的政治斗争,但最终在艺术和学术中找到了真正的归宿。

一、 生平概览

- 生卒:1409年1月10日 – 1480年7月10日

- 头衔:他曾拥有或声称拥有众多头衔,包括:

- 安茹公爵

- 洛林公爵

- 巴尔公爵

- 那不勒斯国王(名义上的)

- 耶路撒冷国王(名义上的)

- 阿拉贡和西西里国王(名义上的)

- 统治中心:他最终的权力基础和安居之地是法国南部的普罗旺斯伯爵领,首府设在艾克斯。

二、 跌宕的政治生涯:从王子到“无冕之王”

勒内的人生是一部追求王位的史诗,但结果却屡屡受挫:

- 继承与争夺:他通过继承和婚姻获得了对洛林、安茹等大片领地的宣称权。他最宏大的目标是夺取那不勒斯王位。经过多年战争(1438-1442),他最终被对手阿拉贡的阿方索五世击败,失去了意大利的领地。

- “好王”的由来:尽管在军事和政治上失败,但勒内在其直接统治的领地,特别是普罗旺斯,却以公正、仁慈和有效的治理而闻名,因此获得了“好王勒内”的绰号。

- 退居普罗旺斯:在失去意大利的雄心后,他将全部精力转向治理普罗旺斯,将艾克斯宫廷打造成南欧最辉煌的文化中心之一。

三、 文艺复兴的王子:艺术与学术的庇护神

正是在普罗旺斯,勒内留下了他最伟大的遗产。他本人就是一个多才多艺的文艺复兴式人物:

- 作家:他创作了著名的骑士爱情小说《心的攻击的城堡》,是一部精美的寓言作品。

- 画家:虽然没有确凿作品传世,但当时的记载称他是一位有造诣的画家。

- 学者与赞助人:这是他最核心的角色。他的宫廷吸引了全欧洲的画家、雕塑家、作家、音乐家和学者。

四、 勒内宫廷的音乐:若斯坎的起点

对于音乐史而言,勒内的宫廷至关重要:

- 音乐中心:他的宫廷拥有一支卓越的教堂唱诗班,其音乐水准可与勃艮第宫廷和教皇教堂相媲美。

- 音乐风格:勒内宫廷的音乐融合了法国北方的复调技巧和意大利南方的旋律风格,这种融合的环境对年轻音乐家的成长极为有利。

- 若斯坎的机遇:1477年,若斯坎·德普雷作为歌手被记录在勒内的宫廷中。这对于若斯坎的职业生涯是一个至关重要的起点:

- 高起点:能进入这样一个享有盛誉的宫廷,本身就证明了他早期的才华。

- 开阔眼界:在这里,他能够接触到欧洲最前沿的音乐风格和理论,并与一流的音乐家共事。

- 重要人脉:勒内与法国王室关系密切(他是法王路易十一的叔叔)。若斯坎在此建立的人脉,很可能为他后来进入法国皇家教堂铺平了道路。

五、 历史形象与遗产

- 形象:在后世的浪漫主义描绘中,勒内常常被理想化为一位“快乐的失败者”,一位远离权力斗争、专注于艺术与田园生活的贤明君主。

- 遗产:他最大的遗产不在于他失去的王国,而在于他作为一位真正的文艺复兴先驱,对艺术和知识的慷慨赞助。他位于艾克斯的宫廷,是法国南部文艺复兴的摇篮。

若斯坎的脚步并未止于法国南部。约1484年,他转入当时欧洲最显赫的家族之一——米兰的斯福尔扎家族,服务于权倾一时的红衣主教阿斯卡尼奥·斯福尔扎。在米兰,他置身于达·芬奇、布拉曼特等巨匠构成的杰出艺术圈层中。这种环境深刻塑造了他的音乐观念,促使他开始将北方的复杂复调与意大利的旋律美感及清晰结构相融合。

知识点:复调音乐体系

[展开/折叠]-

- 主调音乐 像是一场演讲。有一位主角(主旋律)在说话,其他人(和弦伴奏)只是在旁边附和、支持他。你听到的绝大部分流行歌曲、民歌都是这种形式。

- 复调音乐 则像是一场精彩的讨论会或辩论。有两个或更多独立的“声音”(可以是人声,也可以是乐器声部)同时发言,它们各自拥有平等、独立且优美的旋律线,但又巧妙地交织在一起,形成一个和谐、丰富的整体。

复调音乐的关键特征

- 旋律的独立性:每个声部都有自己的旋律进行,不是简单地充当另一个声部的伴奏。你可以在聆听时尝试只跟随其中一个声部,它本身就像一首完整的曲子。

- 节奏的差异性:为了突出独立性,不同声部通常会使用交错、互补的节奏。当一个声部在唱长音时,另一个声部可能在快速跑动。

- 地位的对等性:在纯粹的复调音乐中,没有绝对的“主次”之分,每个声部都同等重要。

- 和谐的统一性:尽管声部独立,但它们结合在一起时,必须遵循和声学的规则,听起来是和谐、悦耳的,而不是混乱的噪音。

最经典的复调手法:对位法

“对位法”是创作复调音乐的技术和法则。其中最常见的对位手法是模仿对位,最著名的模仿对位形式是 “卡农”。

- 卡农:我们最熟悉的 《两只老虎》 就是一首完美的卡农。当一个声部唱出“两只老虎”时,第二个声部稍晚一些,从头开始模仿它。这种一个声部模仿另一个声部的复调形式就是卡农。

- 赋格:这是复调音乐中最复杂、最富戏剧性的形式,可以看作是“升级版的卡农”。它通常有一个简短而特征鲜明的“主题”,这个主题会在不同声部、不同调性上轮流出现、发展、交织,形成一种严密而宏伟的音乐建筑。J.S. 巴赫的《赋格的艺术》和《平均律钢琴曲集》是赋格的巅峰之作。

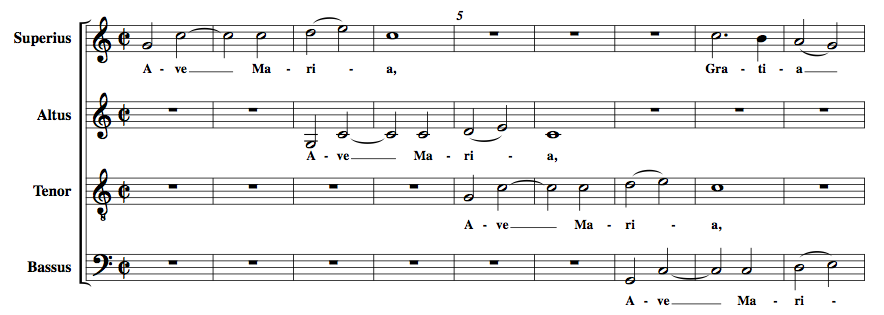

这一时期的作品,已展现出他未来革新的雏形。若斯坎最著名的早期杰作——经文歌《Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Virgo serena.》(一般简称为Ave Maria)——很可能创作于1480年代中期。与前辈奥克冈那种绵密悠长、难以划分段落的复调风格不同,若斯坎在这部作品中采用了清晰的分段式结构。整部作品可以清晰地划分为:

最后的祈祷: “O Maria … nos exaudi”

开头致意:对应歌词 “Ave Maria … Virgo serena”

圣母五大美德:对应 “Mater … pia, dulcis et benigna” 等

天使报喜的叙事:从 “Caelestia, terrestria” 开始,讲述圣经故事

这种结构让听众能轻松地跟上歌词的进展,理解其含义,体现了文艺复兴时期对清晰、秩序和理性的追求。而作品开篇是音乐史上最经典的瞬间之一,四个声部并非同时进入,而是以模仿对位的方式,像一轮庄严的对话依次响起。建议拿起耳机,仔细聆听开场的“A – v e – M a – r i – a …”,亲身感受模仿对位的美妙时刻。

最高声部(Superius):A – v e – M a – r i – a …

次高声部(Altus):A – v e – M a – r i – a …

男高音声部(Tenor):A – v e – M a – r i – a …

最低声部(Bassus):A – v e – M a – r i – a …

知识点:模仿对位

[展开/折叠]-

模仿对位是一种复调音乐技法,是对位技巧的重要子类。指的是一个旋律片段(称为“主题”或“动机”)在一个声部出现后,紧接着在另一个声部被重复出现,就像回声,或者像一群人玩“拷贝不走样”的游戏。

- “对位”:指的是多个独立的旋律线条同时交织进行。

- “模仿”:指的是这些旋律线条之间存在着“你模仿我,我模仿你”的关系。

通过聆听这一不朽的经典,我们了解到若斯坎身处欧洲宗教音乐的中心,得以接触最丰富的音乐资源,其创作在技术复杂性与情感表现力之间达到了精妙的平衡。他的革新主要体现在三个方面:

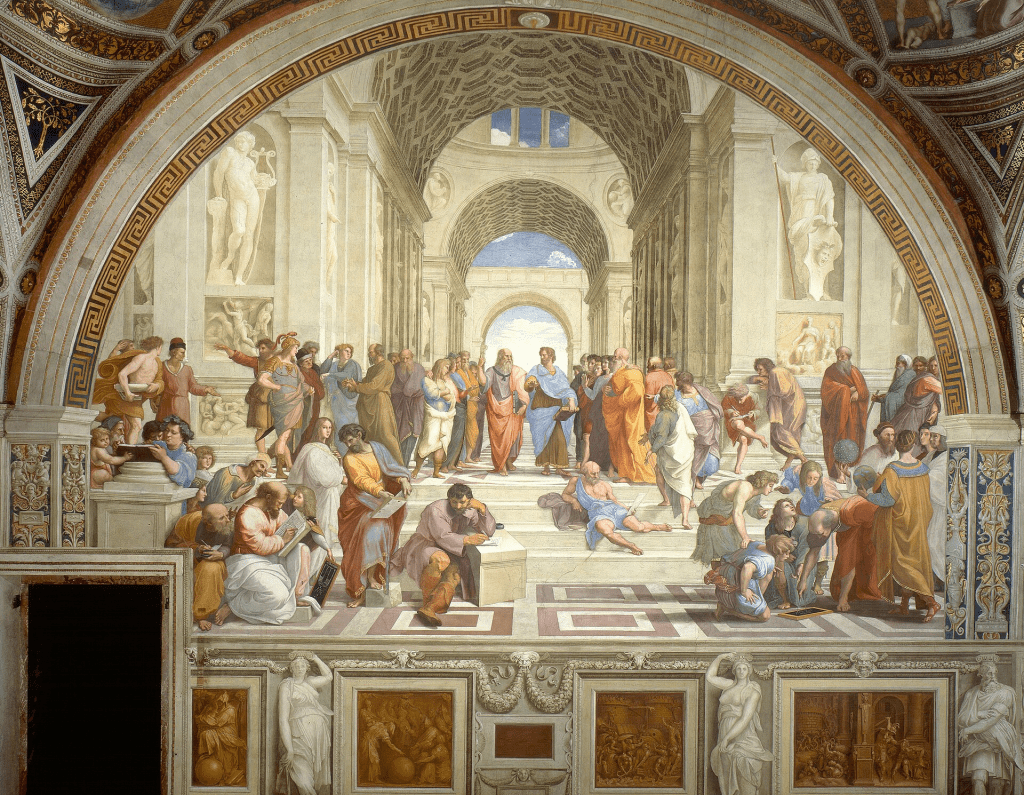

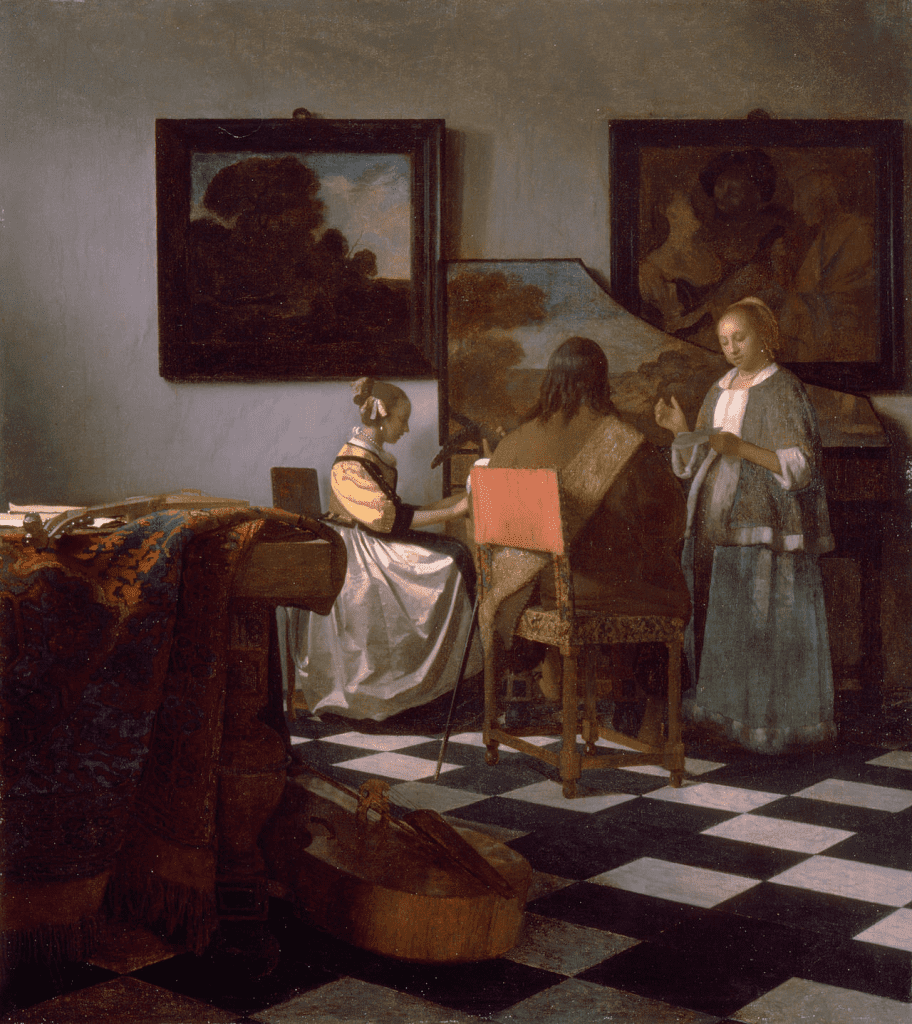

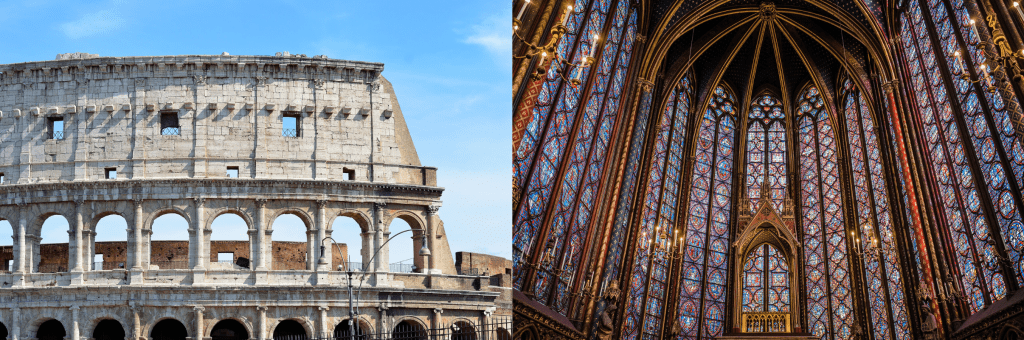

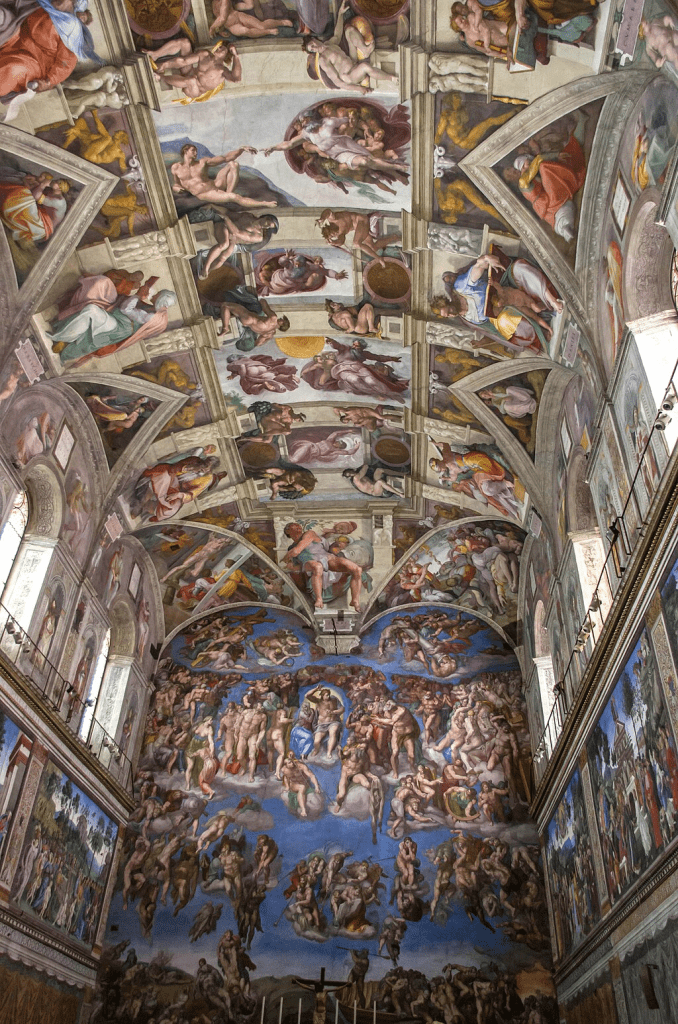

模仿对位的精妙运用成为他音乐的标志性特征。他发展出更为成熟的”模仿对位”技法,让各个声部如同展开一场精密的对话,一个声部引入的乐思,其他声部依次模仿跟进。这种手法既保证了音乐的逻辑严密,又赋予作品源源不断的动力。正如同时期拉斐尔所创作的《雅典学院》,就展现了文艺复兴时期对理性、秩序和和谐结构的追求。画中人物成组出现,姿态呼应,形成复杂的视觉平衡,这正如若斯坎音乐中各个声部的关系——每个声部独立而平等,又通过模仿和呼应,共同构建了一个宏伟而和谐的整体。

清晰的音乐结构取代了早期复调中绵长而难以分割的旋律线条。他偏好使用短小、易于辨识的动机在声部间传递,创造出既统一又富于变化的声音织体。请看下图左面的罗马圆形大剧场使用了重复的拱券和柱式作为基本建筑单元,这些单元不断重复、组合,构成了宏伟、清晰且富有节奏感的整体结构。这正如若斯坎使用的短小动机,通过重复和变化,构建出宏大的音乐篇章。下图右面的哥特式教堂内部,尖拱和束柱引导视线向上,创造出一种绵延不绝、直通天堂的升腾感,其结构单元不如左图分明。这类似于若斯坎的前辈奥克冈的音乐风格,旋律线条悠长,结构边界模糊。

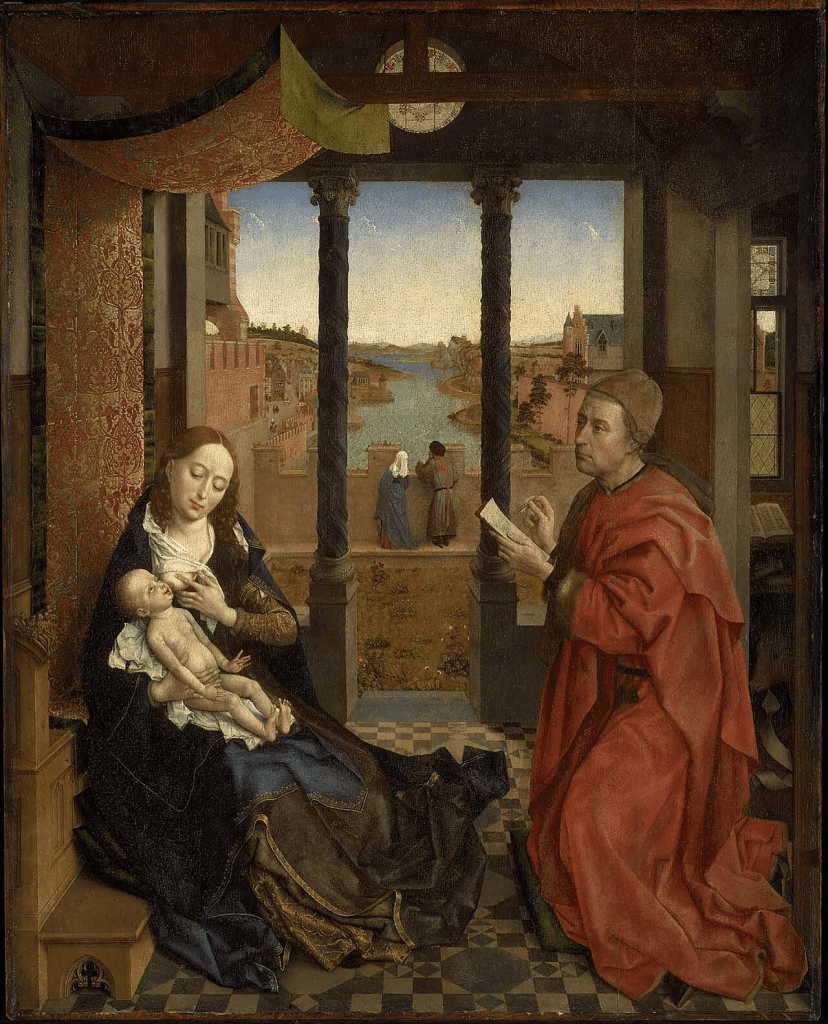

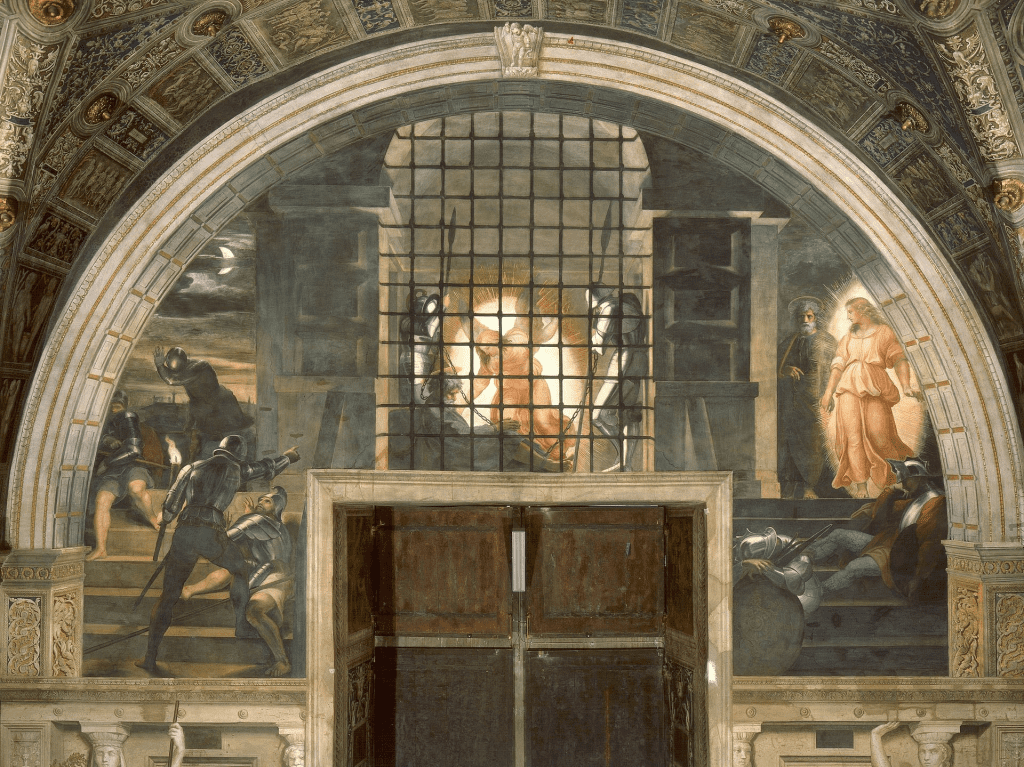

音乐与文本的深度融合则体现了他的人文主义追求。他让音乐主动服务于歌词的情感与内涵,开创性地运用”词乐描绘”手法,让音符成为传达文本意义的载体。请看下面这幅由拉斐尔绘制的《拯救圣彼得》湿壁画,完美体现了文艺复兴的清晰结构与叙事性,可与若斯坎的音乐革新一一对应。首先是构图的平衡与内在的戏剧性,与若斯坎的音乐异曲同工:在严谨的框架内,注入充满表现力的情感张力,实现了技术复杂性与情感表现力的精妙平衡。其次是清晰的三段式结构,画面被墙壁和栏杆自然地分割为三个场景,如同音乐的三个段落:左段:天使唤醒圣彼得。中段:天使引领圣彼得走出牢房。右段:卫兵们在光明下惊醒、混乱。这种清晰、易于理解的叙事结构,用不同质地的光线来象征不同事物内涵的手法,正是若斯坎“词乐描绘”的视觉等价物。例如,在写到“光明”时使用纯净的高音和协和音程,在写到“黑暗”或“囚禁”时则使用低音区与不协和音程。

知识点:协和音程和不协和音程

[展开/折叠]-

1. 协和音程

- 听觉感受:稳定、悦耳、平和、松弛。当它们响起时,你觉得这个乐句可以暂时或永久地停在这里,感觉很圆满。

- 在若斯坎音乐中的用途:

- 描绘 天堂、光明、平静、神圣、爱 等积极、稳定的概念。

- 构成音乐的骨架和稳定点,通常出现在乐句的结尾。

- 典型例子:

- 纯八度 (例如:一个唱“Do”,另一个高八度的也唱“Do”) -> 极度融合,几乎是同一个音。

- 纯五度 (例如:Do 和 Sol) -> 空旷、稳定,中世纪和文艺复兴音乐的基石。

- 大三度 (例如:Do 和 Mi) -> 明亮、愉快。

若斯坎的用法:当歌词唱到 “Pax” (和平)、“Lux” (光)、“Caelum” (天堂) 时,他极有可能使用协和音程,特别是明亮的大三度,来创造一种和谐、安宁的听觉感受。

2. 不协和音程

- 听觉感受:不稳定、刺耳、紧张、有冲突感。你的耳朵会期待它继续进行,最终“解决”到一个协和音程上,从而释放这种紧张感。

- 在若斯坎音乐中的用途:

- 描绘 痛苦、悲伤、罪恶、黑暗、挣扎 等负面、动荡的概念。

- 制造戏剧性冲突和前进的动力。

- 典型例子:

- 小二度 (例如:Do 和 降Re) -> 极度拥挤、刺耳。

- 大七度 (例如:Do 和高音Si) -> 充满张力,迫切需要解决。

- 三全音 (例如:Fa 和 Si) -> 在中世纪甚至被称为“音乐中的魔鬼”。

若斯坎的用法:当歌词唱到 “Dolor” (痛苦)、“Mors” (死亡)、“Peccata” (罪)、“Tenebrae” (黑暗) 时,他会有意使用不协和音程,制造出一种听觉上的不适和紧张,让你直接“感受”到歌词所表达的痛苦。

这种音乐与文本的深度融合的手法不仅创造了丰富的听觉层次,更赋予了音乐一种逻辑上的严密性和动力。它成为后世几个世纪复调音乐(包括巴赫的赋格)的核心技术之一,而若斯坎正是将其完善并推向中心舞台的关键人物。

作品的结尾展现了他对传统的精通与个人的超越。最后一句 “O Mater Dei, memento mei” 的旋律,并非原创,而是引用了当时一首广为人知的素歌(格里高利圣咏)。然而,若斯坎并未简单照搬。他将这条古老的旋律放在最高声部,使其清晰可闻,并用下方三个声部为其编织了全新的、和谐的对位网络。这既是对音乐传统的致敬,又是以个人才华对其进行的再创造。这种手法,完美象征了他承前启后的历史地位,也完全印证了孔佩尔当年的预见。

与此同时,若斯坎也创作出了许多出色的香颂作品,比如当时在法国极为流行的《Adieu mes amours》(永别了,我的爱人)。这首曲子的情感内核是骑士爱情传统中的离别与哀伤,它以其简洁动人的旋律和真挚情感,在当时的法国广为流传,显示了若斯坎驾驭不同体裁的卓越能力。

与他的弥撒曲和经文歌不同,这首香颂的结构相对简单直接,遵循了诗歌的段落。若斯坎巧妙地将自己擅长的模仿对位、词乐描绘,融入到这首世俗歌曲中,使得这首歌曲感情充沛、又比宗教复调容易聆听。

《Adieu mes amours》还有其独特的价值:首先,这部作品以多种形式流传了下来,包括纯人声版本和用于乐器(如琉特琴)演奏的改编版,说明它受到了不同阶层和表演场合的欢迎。其次《Adieu mes amours》的旋律被后世作家大量引用,比如同时代的海因里希·伊萨克就把它作为“定旋律”用于自己的弥撒曲中。这就跟今天的东方音乐二创之于ZUN的感情一样。最后则是它被收录世界上最早的音乐印刷商出版的歌集中。他们的老板佩特鲁奇是精明的商人,选择出版的作品必然是市场需求量大、能保证销售的“热门曲目”。

第二乐章:引领时代的巨人

若斯坎于1489年6月正式进入罗马教皇教堂,成为西斯廷教堂合唱团的一员。这一重要职位的获得,很可能来自于斯福尔扎家族中安排的一场利益交换——卢多维科·斯福尔扎(斯福尔扎家主,也是上文提到的红衣教主阿斯卡尼奥·斯福尔扎的哥哥)将自己的作曲家加斯帕·范·韦尔贝克送往教廷,而作为投资回报的一部分,也顺便将若斯坎作为留学生送入了教廷。

知识点:音乐家的交易

[展开/折叠]-

1. 一种特殊的“礼物经济”与软实力展示

在文艺复兴的宫廷文化中,杰出的艺术家(包括音乐家、画家、学者)并非单纯的雇员,他们本身就是君主财富、品味和权力的活生生的象征。将他们作为“礼物”赠送给其他统治者,是一种建立或巩固联盟、表达善意和展示自身文化优越性的高级方式。

- 卢多维科·斯福尔扎的算盘:他将一位已经成名且可靠的作曲家(韦尔贝克)送给教皇,这是一种极富面子的“贡品”。这举动仿佛在说:“看,我的宫廷能培养并拥有如此优秀的艺术家,我现在将他赠予您,以表达我对教廷的敬意与忠诚。” 这极大地提升了他在教皇眼中的地位和好感度。

- 教皇的收益:教皇收到一位成熟的音乐家,直接加强了自己教堂的音乐实力,这是一份实实在在的“厚礼”。

2. 人才循环与“艺术投资”

卢多维科并非在做亏本生意,而是在进行一项精明的长期投资。

- 韦尔贝克是“成熟资产”:韦尔贝克是一位已成名的大师,其价值和风格相对固定。送出他,虽然有所损失,但换回了更宝贵的资源。

- 若斯坎是“潜力股”:当时的若斯坎是“正崭露头角的北方天才”,拥有无限的潜力。卢多维卡将他送到欧洲最顶尖的音乐机构——教皇教堂——去深造,就相当于将最有前途的学生送到哈佛或牛津。在教皇教堂的经历,能让若斯坎接触最前沿的音乐思想、最丰富的资源,并与全欧洲的音乐精英交流,这能让他飞速成长。

- 未来的回报:卢多维科很可能期望,当若斯坎在罗马功成名就之后,能够重返米兰,为他服务。届时,一个经过“教皇级”历练的超级大师,将让米兰的宫廷音乐达到前所未有的辉煌,这带来的声望远超留住一个韦尔贝克。这类似于今天的科技公司送有潜力的员工去顶级机构深造。

3. 政治影响力的延伸

在教皇身边安插“自己人”始终是各国君主的目标。虽然音乐家不直接参与决策,但作为教皇日常亲近的圈子成员,他们可以成为重要的信息渠道和文化使者。

- 若斯坎在罗马的成名,本身就时刻提醒着教廷和其他意大利宫廷:这位天才来自米兰,是卢多维科·斯福尔扎“出品”的。这无形中提升了米兰在整个意大利文化版图中的地位和影响力。

在永恒之城罗马,若斯坎找到了施展自己才华的绝佳舞台。作为教皇的歌手,他不仅享有丰厚的薪俸,更获得了一项令人艳羡的“不驻留”特权:可以同时领受多处不相干的圣俸,而无需居住在当地或通晓当地语言。在抵达罗马仅两个月后,这位精明的音乐家便开始申领第一份圣俸,其中包括巴黎圣母院、康布雷和圣奥梅尔等地教堂的圣职。现存的教皇敕书表明,他的部分申请获得了批准,尽管他似乎从未真正前去就任这些遥远的职位。

知识点:“不驻留”特权

[展开/折叠]-

关于若斯坎“无需居住在当地或通晓当地语言”便可领取的圣俸依据:

- 制度背景:在当时的教会体系中,存在一种称为 “兼容” 或 “不驻留豁免” 的普遍做法。一个神职人员可以同时持有多个圣俸(即“兼容”),并通过获得教皇或主教的特别许可,免除其在圣俸所在地居住的义务。

- 若斯坎的情况:作为教皇教堂的成员,若斯坎自动获得了申请这种豁免的优先权。他的职责是在罗马为教皇服务,这本身就构成了他无法前往巴黎或康布雷居住的正当理由。他申领这些圣俸,实质上是为了获取其产生的金钱收入,而非履行当地的牧灵职责。当地的日常宗教活动会由一名薪酬较低的低级神职人员代行。

若斯坎申领和获得圣俸的最直接证据,来源于保存在梵蒂冈秘密档案馆的教皇敕书。

- 什么是教皇敕书? 这是由教皇颁布的正式法律文件,用于授予职位、特权或解决纠纷。它们会被仔细登记并保存下来。

- 具体档案:学者们(如大卫·法洛姆斯、理查德·谢尔)在研究这些档案时,发现了多份与若斯坎相关的敕书。例如:

- 一份日期为 1489年8月18日 的敕书,记录了教皇英诺森八世应若斯坎的请求,授予他一份圣俸。

- 这份文件证实了若斯坎在抵达罗马后仅两个月就开始积极为自己谋取经济利益,这与他“精明的音乐家”形象相符。

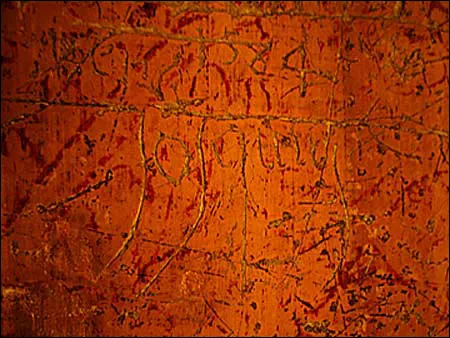

1990年代末的修复工程中,工人们在西斯廷教堂唱诗班画廊的墙壁上发现了“JOSQUINJ”的涂鸦签名。这是墙上近四百个签名之一,其中约百个可确认为历代教皇歌手所留。尽管这不是严格意义上的亲笔签名,但现代学者理查德·谢尔认为:”虽然这不是真正的亲笔签名,但若斯坎·德普雷本人在教皇教堂期间留下它的可能性非常高。”这或许是我们能接触到的最接近这位音乐大师的亲手痕迹。

这一时期,若斯坎无论是技法还是心态都达到了最高峰,在技术上,他创作出了《Missa L’homme armé super voces musicales》(武装的人弥撒曲:音乐之声),这首弥撒的创作年代虽有争议,但许多学者认为它代表了若斯坎中期至成熟期的高度复杂的对位技巧,比《Ave Maria》在技术上更进一层,非常适合用来展示他“技艺臻境”的一面。在境界上,他创作出《Miserere mei, Deus》(上帝怜悯我),其深沉的情感和成熟的技术,非常适合用来描述他罗马时期之后达到的艺术境界。

但要说这时期若斯坎创作出的最特别的作品,那一定是《Missa Hercules Dux Ferrariae》(赫拉克勒斯公爵弥撒曲),这首弥撒采用了一种前所未有的创作技法——”音节谱曲”。他将赞助人费拉拉公爵”赫拉克勒斯“的拉丁文名字转化为音乐符号:Hercules Dux Ferrariae的元音对应着唱名Re-Ut-Re-Ut-Re-Fa-Mi-Re(即D-C-D-C-D-F-E-D)。这个由名字生发的音列,作为“定旋律”,贯穿了弥撒的每一个乐章,成为整部作品坚不可摧的基石。

然而,若斯坎的卓越之处在于,他并未让这项技术流于炫技。在Agnus Dei(弥撒曲的第五部分)等乐章中,这条本可能显得刻板的旋律,被他用丰富而流畅的对位声部包裹起来,营造出既庄严肃穆又情感丰沛的音响效果。这完美体现了他的成熟风格:将最严格的理性设计与最感性的情感表达无缝融合。

这首弥撒曲的存在本身,就是若斯坎作为一位成熟、自信的宫廷作曲家的明证。它不仅仅是一首礼拜音乐,更是一件精心打造的“政治艺术品”,既歌颂了赞助人的荣耀,也淋漓尽致地展现了作曲家本人的无上才华。通过这部作品,若斯坎宣告了自己已屹立于欧洲音乐之巅。

在罗马的岁月里,若斯坎的音乐手稿开始在欧洲各地流传。1494年8月,他短暂返回康布雷时,当地教堂特意为他献上”荣誉之酒”,见证着这位游子已然成为故乡的骄傲。虽然1494年至1500年间的教皇教堂记录不幸遗失,使我们无法确知他离开罗马的具体时间,但这段罗马岁月无疑奠定了他作为一代宗师的地位。在这里,他从一个才华横溢的北方作曲家,蜕变为开创时代的音乐巨匠。

第三乐章:自由与晚年

若斯坎·德普雷于1504年春天悄然离开了意大利。这一次,他的目的地不是另一个喧嚣的宫廷,而是他精神的归宿——故乡附近的Condé-sur-l’Escaut(孔代)。在这里,他接受了Collégiale Notre-Dame de Condé-sur-l’Escaut(孔代圣母院)院长一职,这并非一个虚衔,而是赋予他实际管理职责的重要职位,统领着包括咏祷司铎、牧师、唱诗班童在内的庞大宗教团体。

知识点:为什么选择孔代

[展开/折叠]-

1. 情感与血缘的呼唤

- 真正的故乡:尽管其确切出生地仍有争议(可能是博雷瓦尔或附近地区),但孔代地区是他毫无疑问的“故土”。他的家族在此拥有根脉,他的叔叔和婶婶曾在此生活,并于1478年可能死于路易十一军队对孔代的围攻,而 Josquin 在1483年回到这里继承了他们的遗产。这片土地承载着他的家族记忆与个人历史。

- 文化归属:这里是佛兰德斯的法语区,是他的母语和文化环境。在经历了大半生在意大利的“异乡人”生涯后,回归熟悉的文化语境,是一种深刻的情感需求。

2. 一个绝佳的职业终点站

孔代-sur-l’Escaut 的圣母院并非一个普通乡村教堂,它是一个重要的区域性宗教与音乐中心。

- 显赫的职位:圣母院院长 是一个极具声望且责任重大的职位。他不仅是精神领袖,也是行政管理者,统领着一个包括数十名神职人员、音乐家和唱诗班童的团体。这对于一位年迈的艺术家而言,是至高的社会地位和职业荣誉。

- 一流的音乐机构:孔代的圣母院拥有一个声誉卓著的唱诗班和音乐传统。其音乐水准在埃诺地区仅次于康布雷大教堂和苏瓦尼的圣文森特教堂。对于 Josquin 来说,这里有一个现成的、高水平的音乐团体,可以立即演绎他那些复杂的作品,这无疑具有巨大的吸引力。

- 对比下的选择:与充满政治阴谋的意大利宫廷(如费拉拉,他刚因瘟疫逃离)或竞争激烈的教皇教堂相比,孔代提供了一个稳定、受尊敬且拥有艺术自主权的位置。他不再是服务者,而是领导者。

3. 精明的现实考量

- 财富与保障:圣母院院长的职位伴随着丰厚的圣俸。这确保了他晚年能享有富裕、安稳的生活,无需再为生计奔波。

- 政治环境的稳定:此时,孔代已处于强大的哈布斯堡王朝统治之下,相比动荡的意大利半岛,这里政局更为稳定,是安度晚年的理想之地。

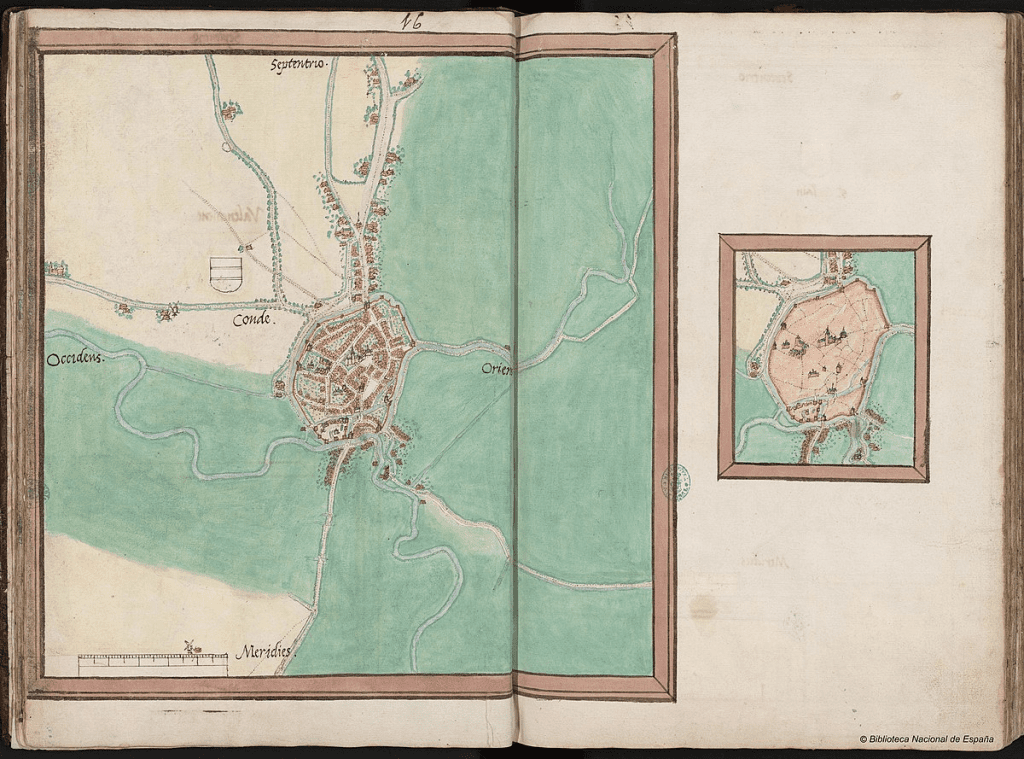

这幅16世纪中期的地图,精确描绘了若斯坎度过人生最后十七年的小镇孔代。这里的宁静与他在米兰、罗马和费拉拉经历的权谋与喧嚣,形成了鲜明对比。在生命的最后阶段,若斯坎选择回归故土。作为一位已名满欧陆的大师,他不再需要依附于任何一位君主。这种前所未有的自由,深刻影响了他的晚期风格。他的音乐褪去了《Missa Hercules Dux Ferrariae》(赫拉克勒斯公爵弥撒曲)中那种外露的炫技性,转而追求一种更为深沉、内省的精神表达。技术已臻化境,但一切技巧都隐于幕后,全然服务于更深邃的情感和虔诚的冥想。

这个时期,若斯坎的代表作从弥撒变成了经文歌和香颂,其中经文歌《Miserere mei, Deus》(神啊,求你怜悯我)作为情感纪念的丰碑,被公认为16世纪最伟大的作品之一,也是若斯坎“词乐描绘”技艺的巅峰。作品基于《圣经·诗篇》第51篇,开头仅用一个简单的素歌旋律作为种子。若斯坎通过层层叠叠的模仿对位,让“Miserere mei, Deus”(神啊,求你怜悯我)的呼求在各个声部间循环往复、此起彼伏,如同一个灵魂无法摆脱的沉重忏悔。他运用戏剧性的休止,在密集的音响中制造出突如其来的静默,仿佛悲恸到无法言语,极大地强化了情感的张力。

这不再仅仅是技巧的展示,而是用声音构建起一座宏大的情感建筑。音乐将忏悔、恐惧与祈求推向极致,具有直接、震撼人心的力量,是其晚期深刻内省与极致情感表达的结合体。它将最严谨的复调技术与最深刻的人类情感完美融合,代表了文艺复兴宗教音乐所能达到的情感深度。

知识点:《Miserere mei, Deus》的结构解析

[展开/折叠]-

第一幕:沉痛的忏悔

完整歌词与译文:

“Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.

Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

Amplius lava me ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, et peccatum meum contra me est semper.

Tibi soli peccavi, et malum coram te feci; ut iustificeris in sermonibus tuis, et vincas cum iudicaris.

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea.

Ecce enim veritatem dilexisti; incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.”(神啊,求你按你的慈爱怜悯我,

按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。

求你彻底洗净我的罪孽,洁除我的罪恶。

因为我知道我的过犯,我的罪常在我面前。

我向你犯罪,惟独得罪了你,在你眼前行了这恶,

以致你责备我的时候显为公义;判断我的时候显为清正。

我是在罪孽里生的,在我母亲怀胎的时候就有了罪。

你所喜爱的是内里诚实;你在我隐密处必使我得智慧。)音乐解析:

音乐以低沉、缓慢的素歌动机奠基,各声部以密集的模仿对位依次进入。当唱到”peccatum meum contra me est semper“(我的罪常在我面前)时,声部交织愈发紧密,和声进行谨慎而保守,色彩偏于阴暗。在”Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum“(我是在罪孽里生的)处,音乐以向下的旋律线条表现人性的沉沦,生动刻画了罪人在神面前的战兢与痛苦。第二幕:恳切的洁净

完整歌词与译文:

“Asperges me hysopo, et mundabor; lavabis me, et super nivem dealbabor.

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, et exsultabunt ossa humiliata.

Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meas dele.

Cor mundum crea in me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis.

Ne proiicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.”(求你用牛膝草洁净我,我就干净;

求你洗涤我,我就比雪更白。

求你使我得听欢喜快乐的声音,使你所压伤的骨头可以踊跃。

求你掩面不看我的罪,涂抹我一切的罪孽。

神啊,求你为我造清洁的心,使我里面重新有正直的灵。

不要丢弃我,使我离开你的面;不要从我收回你的圣灵。)音乐解析:

音乐情绪在此发生明显转变。当唱到”Asperges me hysopo“(求你用牛膝草洁净我)时,旋律线条变得更为流动,呈现起伏荡漾的”洗涤”型音阶。在”Cor mundum crea in me“(造清洁的心)处,声部进行展现出向上的渴望感。特别是在”super nivem dealbabor“(比雪更白)处,和声色彩转为明亮,音乐已隐约透出纯净的微光,象征着从忏悔到盼望的情感过渡。第三幕:狂喜的救赎

完整歌词与译文:

“Redde mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me.

Docebo iniquos vias tuas, et impii ad te convertentur.

Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae, et exsultabit lingua mea iustitiam tuam.

Domine, labia mea aperies, et os meum adnuntiabit laudem tuam.

Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique; holocaustis non delectaberis.

Sacrificium Deo spiritus contribulatus; cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, ut aedificentur muri Hierusalem.

Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holocausta; tunc imponent super altare tuum vitulos.”(求你使我重得救恩之乐,以自由的灵扶持我。

我就把你的道指教有过犯的人,罪人必归顺你。

神啊,你是拯救我的神,求你救我脱离流人血的罪,

我的舌头就高声歌唱你的公义。

主啊,求你使我的嘴唇张开,我的口便传扬赞美你的话。

你本不喜爱祭物,若喜爱,我就献上;燔祭你也不喜悦。

神所要的祭就是忧伤的灵;神啊,忧伤痛悔的心,你必不轻看。

求你随你的美意善待锡安,建造耶路撒冷的城墙。

那时,你必喜爱公义的祭和燔祭,并全牲的燔祭;那时,人必将公牛献在你坛上。)音乐解析:

乐曲在此迈向情感与技巧的双重高潮。当唱到”Redde mihi laetitiam“(使我重得喜乐)时,声部进行到明亮的高音区,织体变得异常丰厚。在”exsultabit lingua mea“(我的舌头就高声歌唱)处,各声部以最复杂的对位技巧展开,旋律线条充满活力。最后在”Tunc acceptabis“(那时你必喜爱)的集体颂赞中,音乐达到辉煌的顶峰,迸发出罪得赦免后的狂喜与释放。

除了经文歌,若斯坎创作的香颂《Mille Regretz》(千般悔)也被公认为世俗歌曲的绝响。这首法语香颂(歌曲)证明,若斯坎的至高成就并不仅限于神圣的殿堂。在世俗领域,他同样提炼出了人类最普世的情感。

知识点:《Mille Regretz》的歌词

[展开/折叠]-

Mille regretz de vous abandonner

千般悔恨将你离弃

Et d’eslonger vostre fache amoureuse,

远离你含情的面容

Jay si grand dueil et paine douloureuse,

我怀无尽哀恸与锥心之痛

Quon me verra brief mes jours definer.

世人将见我生命匆匆终结

与早期香颂的精巧结构不同,这首作品结构凝练,情感高度集中。它摒弃了复杂的爱情隐喻,直抒胸臆地表达了一种无法排遣的、千般万种的遗憾与哀伤。它以其深沉的感染力风靡全欧,甚至被誉为 “皇帝的香颂” ,相传是神圣罗马帝国皇帝查理五世临终前最要求聆听的歌曲。它标志着若斯坎在生命终点,对人性深刻的洞察与共情。无论在用拉丁语书写的神圣祷文,还是用法语吟唱的世俗哀歌,他都能触及人类心灵的最深处。它是若斯坎世俗创作的顶峰,以其纯粹的情感力量超越了体裁和语言的限制,成为一代人共同的情感象征。

《Miserere mei, Deus》是向神的呼告,是灵魂的深度忏悔;而《Mille Regretz》是向人的低语,是尘世的终极哀愁。这一圣一俗的两首绝唱,如同晚年的若斯坎在故乡孔代遥相呼应的两种声音,共同奠定了他作为一位不仅能驾驭复杂技艺,更能探及人类情感核心的永恒大师的地位。

终章:归于宁静

1521年8月27日,若斯坎在孔代逝世。根据他的遗愿,其遗产被用于资助后世在教堂 procession 中演唱他创作的经文歌《Pater noster – Ave Maria》。他最终长眠于圣母院的唱诗班席前,一位游历了大半个欧洲的音乐之王,终于在故乡的圣殿中找到了永恒的宁静。

知识点:关于《Pater noster – Ave Maria》

[展开/折叠]-

《Pater noster – Ave Maria》 是若斯坎晚期创作的一首极其著名的二联经文歌,也是他遗嘱中明确指定要在其身后于孔代镇举行的仪式中演唱的作品。

这首曲子之所以特殊,在于它将两段最核心的基督教祷文组合在了一起:

- 《Pater noster》:即 《天主经》 或 《主祷文》,是耶稣亲自传授给门徒的祈祷文。

- 《Ave Maria》:即 《圣母经》,是向圣母玛利亚表示敬意和祈求的祈祷文。

关于这首作品的详细解读:

1. 音乐结构与风格

这首作品是若斯坎晚期纯粹复调风格的典范。与他的弥撒曲不同,它没有使用任何预先存在的素歌或世俗旋律作为定旋律,而是完全基于祷文的拉丁文歌词进行自由创作。

- 模仿对位:他运用了成熟而流畅的模仿对位技法,声部交织绵密,但整体效果却异常清晰、肃穆和内省。

- 词乐关系:音乐完美地服务于文本。它的情绪庄重而虔诚,没有早期作品中那种戏剧性的对比或强烈的“词乐描绘”,更像是一种持续而深沉的冥想。音乐的动力来自于复调线条本身的内在张力,而非外在的炫技。

2. 历史意义与若斯坎的遗嘱

这首作品最动人的地方在于它与若斯坎的个人遗嘱紧密相连。

根据他在孔代留下的遗嘱,他捐赠了一笔资金,要求当地的宗教团体在每年的特定日子里,列队游行经过他的故居,并在街头的圣母圣像前停下,演唱他的这首《Pater noster – Ave Maria》,以祈求对他灵魂的安息。

这一行为具有深刻的历史意义:

它表明,若斯坎将这首作品视为他个人信仰的最终表达和艺术的遗嘱。他不再是为一个雇主或赞助人作曲,而是为自己的灵魂安息创作。这深刻地体现了文艺复兴时期艺术家个人意识的觉醒——他的音乐,最终回归并服务于他自己。3. 在后世的流传与争议

- 广为流传:这首作品在16世纪被广泛抄录和印刷,证明了它的受欢迎程度。

- 归属争议:在历史上,这首作品也曾被归于同时代另一位作曲家 Jean Mouton 的名下。然而,现代的学术研究(包括《新若斯坎全集》的编辑们)基于风格分析和历史文献,普遍倾向于将其重新确认为若斯坎的真作。他遗嘱中的明确记载,是支持这一论断的最有力证据。

若斯坎终生都是一位职业歌手,其作品几乎全部为声乐作品。他的创作主要涵盖三种体裁:弥撒曲、经文歌和香颂(采用法语歌词)。在五十年的创作生涯中,若斯坎的作品数量远超同期绝大多数作曲家,可能只有伊萨克与奥布雷赫特能与之比肩。

后世音乐学者归纳了若斯坎推动文艺复兴时期的音乐的3个最重要的贡献:

1、逐渐摆脱冗长的花腔旋律线,转而注重精炼的动机单元。这些”动机细胞”作为简短易辨的旋律片段,在复调织体中于各声部间传递,形成内在统一性。

2、模仿复调技法日益突出,各声部间实现均衡对话,这种手法”既实现了音乐空间的理性融合与同质整合,又赋予节奏源源不断的推动力”。

3、强调文本表现力,使音乐服务于词义表达,成为词乐描绘的早期形态。

实际上,以上三点就是整个文艺复兴时期,欧洲音乐的整体走向。音乐学家杰里米·诺布尔总结道,这些创新展现了从迪费与奥克冈的早期音乐,到若斯坎的继承者阿德里安·维拉尔特与雅克·阿卡代尔特,最终直至文艺复兴晚期作曲家帕莱斯特里纳与拉索的风格演变。

若斯坎·德普雷的离世,标志着一个时代的结束。然而,通过新兴的印刷术,他的音乐比他走得更远。正如当时一句著名的戏言所说:“如今若斯坎虽已离世,创作的作品却比生前更多。” 这既道出了出版商为牟利而错误署名的乱象,更从侧面印证了其名望之盛——他的名字,本身就已成为了伟大的代名词。从佛兰德斯的唱诗班童到欧陆公认的“音乐之王”,若斯坎·德普雷的一生,不仅谱写了文艺复兴音乐最华美的乐章,更亲手塑造了“作曲家”作为一个独立、伟大的艺术创造者的现代形象。

后记:文艺复兴

恭喜恭喜,对自己恭喜。文艺复兴中期篇章终于写完,能切实感受到这个系列写的越来越熟练,资料的收集、互引变得更得心应手,也创作了更多的“知识点”词条,以便更好地阅读。但带来的问题也是篇幅越来越长,图片载入越来越慢,略微有些违背了轻松学习古典的初衷,但这已经是BLOG主能做到的最好了。在撰写过程中,BLOG主发现了一个新问题,QQ音乐的引用对于VIP歌曲只能试听1分钟,后面就会截断,BLOG主已经尽可能选择VIP要求的试听,但如果真找不到,就只能麻烦各位自行搜索歌名来听了(BLOG主都提供了歌曲的原称)。

说回“古典日记”系列,现在看来BLOG主终于度过了“万事开头难”的阶段,虽然一篇比一篇创作耗时,但所幸BLOG主也不急着写,质量肯定是优于速度的,毕竟BLOG主不靠这个吃饭,无需为速度发愁。古典日记首篇发布于9月9日,截止10月末,5篇文章一共有超过5400+点击,其实已经远远超过了BLOG主的预料,毕竟这是堪比论文的阅读难度……接下来的文艺复兴后期篇将会介绍三人,分别是帕莱斯特里纳、拉索、伯德,新历年恐怕是写不完了,争取农历年前完成吧。

最后则是视频化的计划,确实正在考虑做一期古典日记的视频,但具体怎么做,什么时候做还没有计划。不管怎么说,感谢各位朋友的捧场和支持,期待这个系列完结的那天=W=(全文23584字)

引用资料

Digital Image Archive of Medieval Music(主要参考数据库)

Digital Bodleian(主要参考数据库)

ChoralWiki(主要参考数据库)

维基百科(参考中文、英文、意大利语、法语等大量词条/已在原文中引用)

世界历史地图集(本文地图截图)

QQ音乐(本文部分引用音频)

纽约公共图书馆的都铎印刷音乐 |纽约公共图书馆

301亿!全球7大名画被盗案,现在怎样了?就这幅画最幸运因祸得福 – 知乎

Josquin Desprez • Missa Hercules Dux Ferrariae (Kyrie)

File:Manuscript of Omnium bonorum plena.jpg – Wikimedia Commons

The Cantoria Code — Harvard Gazette