古典日记:教皇的鸽子与千年圣咏——格里高利一世(二)

古典日记系列

[展开/折叠]-

如何欣赏古典音乐——写在一切的开端(一)

跟着BLOG主脚步一起探索古典音乐的千年故事

-

教皇的鸽子与千年圣咏——格里高利一世(二)

聆听教会圣咏的发展,领悟宗教音乐的特色

-

萌芽的音乐,隐秘的史诗——纪尧姆·迪费(三)

聆听文艺复兴初期技巧与感性融合的奠基者故事

-

月光骑士与宫廷诗人——吉尔·班舒瓦(四)

聆听勃艮第乐派跨越千年的细腻抒情风格

-

变革前夜的明灯——约翰内斯·奥克冈(五)

勃垦第乐派最后一位大师,法兰德乐派的奠基者

-

法兰西音乐之王——若斯坎·德普雷(六)

文艺复兴中期宗教音乐和世俗音乐纷纷翻开最辉煌的一页

-

罗马正统最后的荣光——乔瓦尼·皮耶路易吉·达·帕莱斯特里纳(七)

一起拉开文艺复兴后期腥风血雨的大门

-

欧洲的拉索,世界的拉索——奥兰多·迪·拉索(八)

文艺复兴迎来了最后一位音乐巨匠

-

孤岛的回响——威廉·伯德(九)

英格兰撕裂了文艺复兴时代最后一位音乐巨匠

终于来到了古典日记系列的正片,跟上一期不同,从这一篇开始,BLOG主将会把目光聚焦到重大的历史事件、重要的人物身上,大家可以当做看一个故事,去领略音乐的发展轨迹。BLOG主将尝试用一个与众不同的角度,为各位带来更直观、更感性、更有趣的古典音乐鉴赏讲座。

今天我们要讲的,是一个持续了整整一千年的故事。它的主角,是一种你很可能在《哈利波特》或者《权力的游戏》背景音乐里听过,但绝对叫不上名字的旋律。它的发明者(或者至少是冠名者),是一位被一只鸽子改变了命运的教皇。这就是中世纪音乐史上最硬核的文化遗产——格里高利圣咏(Gregorian Chant),以及它的“形象代言人”,教皇格里高利一世。

别看这玩意儿现在听起来像是高级咖啡馆的背景音乐,但教会的圣咏在一千多年前,可是整个欧洲大陆的“流行金曲榜”TOP1,主要是因为TOP2之后的都被消灭了,所以就勉为其难的霸榜了几百年。但万物总有兴衰更迭,在时间的长河中,强如教会也差点让圣咏变成了历史!而它的命运,和罗马帝国的崩溃、教权的崛起、法兰克帝国的扩张,甚至和一只传说中会唱歌的鸽子,都息息相关。

第一乐章:帝国之殇——圣歌的百家争鸣时代

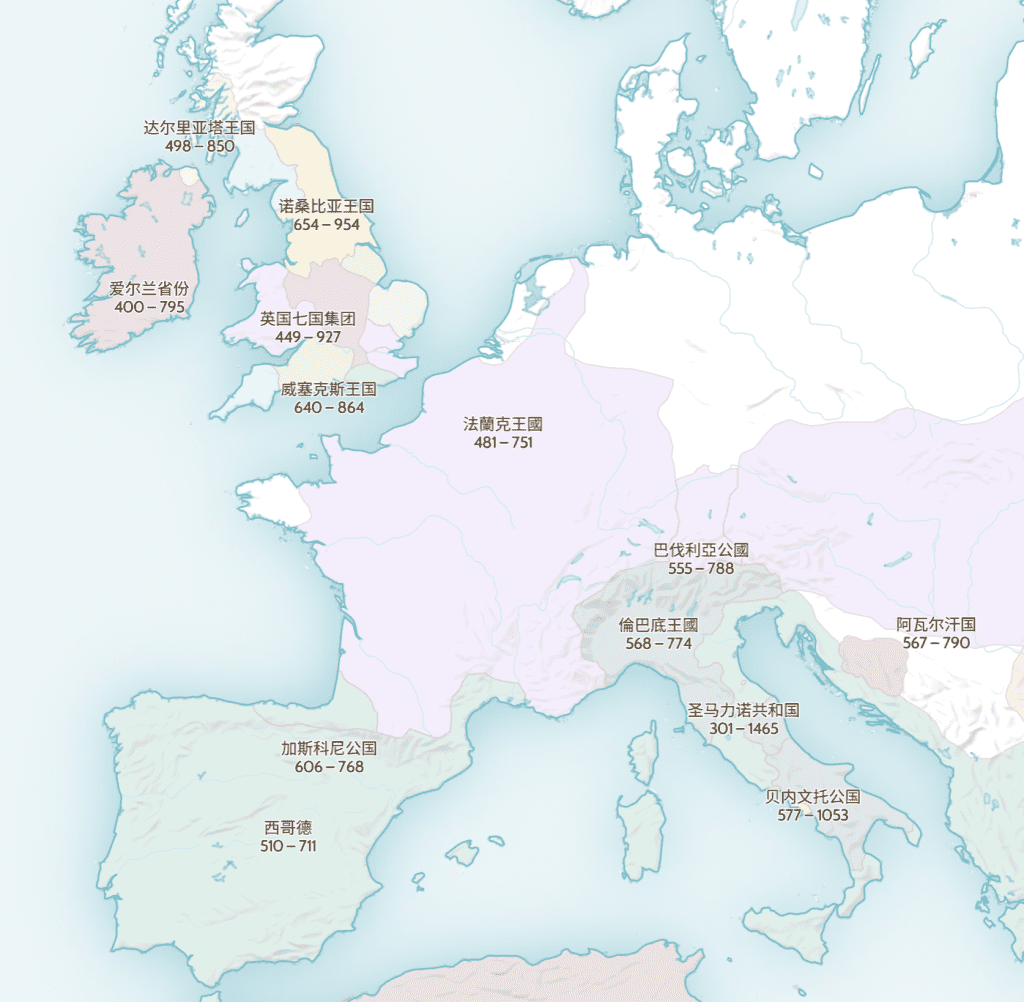

公元476年,西罗马帝国最后一个皇帝罗慕路斯·奥古斯都被日耳曼雇佣兵首领奥多亚塞一脚踹下王位。这一踹,可不仅是撵走了一位皇帝,而是直接关停了整个欧洲服务器,相当于把操作系统一删,接下来想装什么就装什么。

接下来的几百年,整个欧洲大陆进入到大乱斗模式。唯一还在努力维持运行的,大概只有天主教这个“老字号”了。而音乐,作为人类情感的刚需,自然是不会消失。但在这种“末世氛围”下,信息不通、文化各异,因此不同地区的教会开始了特色化发展,连带着原本教条繁多的圣咏,也花繁叶茂起来。

1、古罗马圣咏(Old Roman Chant)

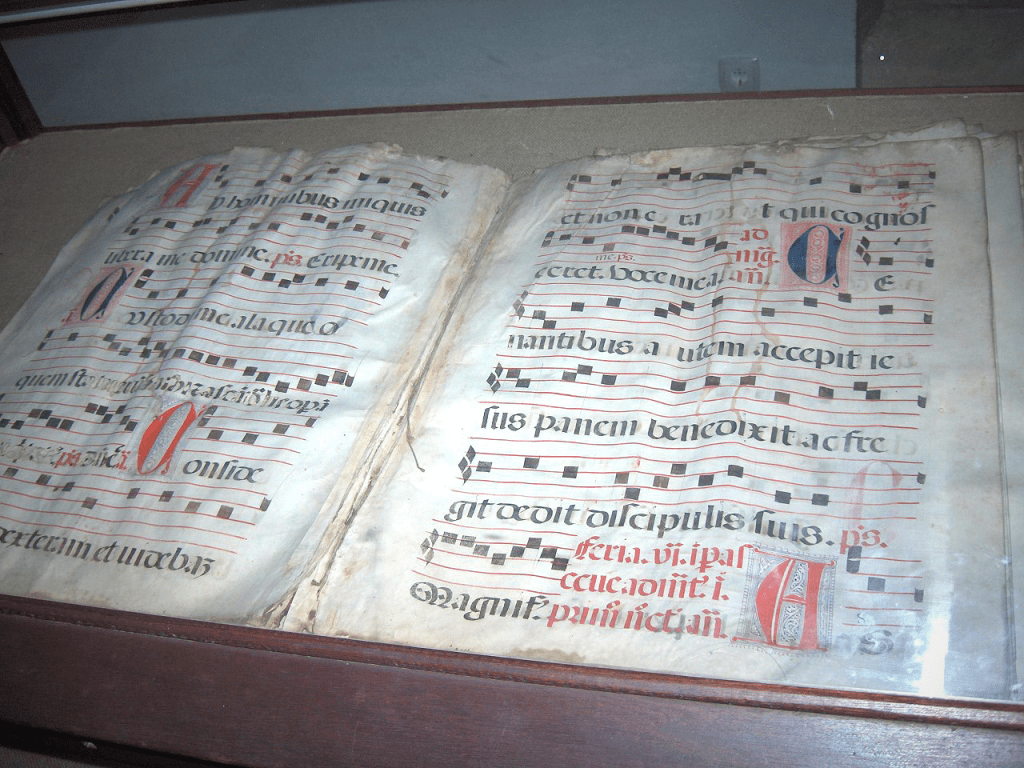

在漫长的中世纪早期,罗马的教堂中回荡着一种独特的歌声——这便是如今被称为“古罗马圣咏”的礼仪歌曲。它不只是祈祷的媒介,更是一段流动的历史,一个关于权力、传播与遗忘的故事。

事实上,古罗马圣咏与后世统一了圣咏形式“格里高利圣咏”的关系是最接近的。两者共享绝大多数礼仪文本,甚至许多旋律也高度相似,仿佛出自同一源头。一个广为接受的说法与权力有关。公元750年左右,法兰克的加洛林王朝——尤其是丕平三世和查理曼大帝——为了巩固统治并强化与教宗的联系,主动从罗马引进了一套圣咏。这支古老的旋律北上之后,并非原封不动。它在法兰克的土地上吸收了当地高卢圣咏的特点,逐渐演化,最终形成了我们所知的“格里高利圣咏”。而就在它北传演化之时,留在罗马本地的圣咏也在独自发展,形成了更加华丽繁复的风格,即“古罗马圣咏”。还有一种更隐秘的传说认为,当时罗马城本身就有“两套唱法”:一套用于梵蒂冈教宗的隆重礼仪,被带去了北方;另一套则用于罗马城内各教堂,留在了本地。这或许解释了为何两者同源却最终各异。

历史的转折发生在11至13世纪。凭借加洛林王朝的政治力量和本笃会的广泛网络,格里高利圣咏从北方“回流”,并逐渐取代了它的罗马同胞。罗马甚至一度形成从德意志皇帝引入圣咏的传统。于是,曾回荡在七丘之上的古老歌声渐渐沉寂,最终被完全遗忘。格里高利圣咏反客为主,被后人误认为是罗马“原汁原味”的圣歌,这个美丽的误会至今仍存。所幸,我们并未完全失去古罗马圣咏。它被封印在少量幸存的手稿中——主要是1071年至1250年间抄写的三本《升阶经歌集》和两本《对经歌集》。通过这些珍贵文献,我们可以依稀听见它当年的风华。现在我们能听到的,比如由 “Organum” 合奏团发行的专辑《Chants de l’Église de Rome》,可以稍微体会到这种后世还原的传统、古朴的古罗马圣咏。

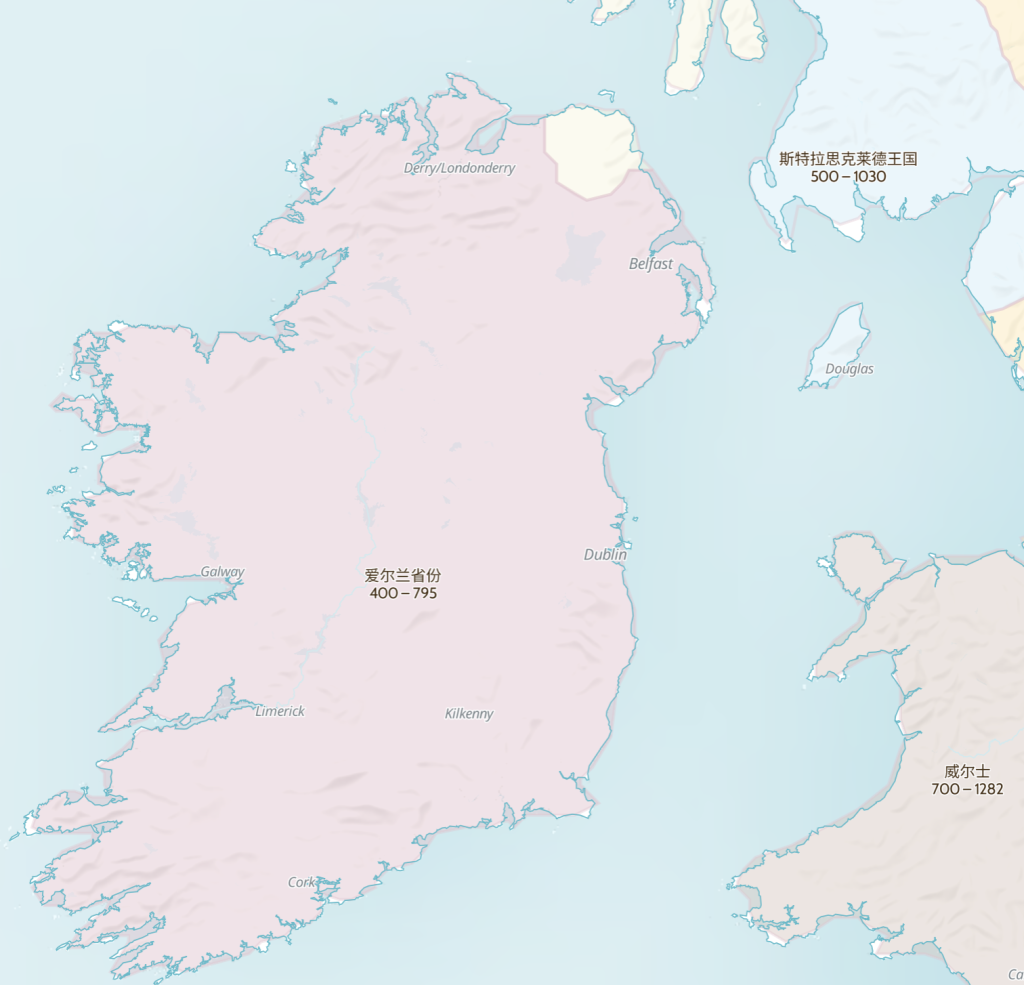

2、凯尔特圣咏(Celtic Chant)

公元5世纪,罗马帝国垮台后,欧洲大陆乱成一锅粥。但偏居世界尽头的爱尔兰和不列颠地区却没怎么受影响,反而出现了一群离经叛道的修士——他们住在海边的石头修道院里,每天对着狂风巨浪抄经祷告,顺便搞出了自己的一套礼仪系统:凯尔特礼。他们理论上承认罗马教皇是老大,但实际上天高皇帝远,教皇的诏令传到爱尔兰的时候,可能当地修士的曾孙都已经当上主教了。所以凯尔特教会的圣咏发展完全走的是“自力更生”的路线。但也正是因为如此,在未来的教皇格里高利一世一统圣歌江湖之后,凯尔特圣咏也被针对的最厉害。最终,凯尔特圣咏几乎没有乐谱传世——毕竟当时的修士们更习惯口传心授,觉得记谱是多此一举。唯一可能保留了一些凯尔特圣咏的音乐是《圣徒前行曲》(Ibunt sancti)这首圣咏,虽然在法国手抄本中被发现,但它的音乐结构非常特别,在后世的罗马圣咏中极为罕见,反倒是很像现代流行歌曲的写法,因此也被认为是凯尔特圣咏的证据。

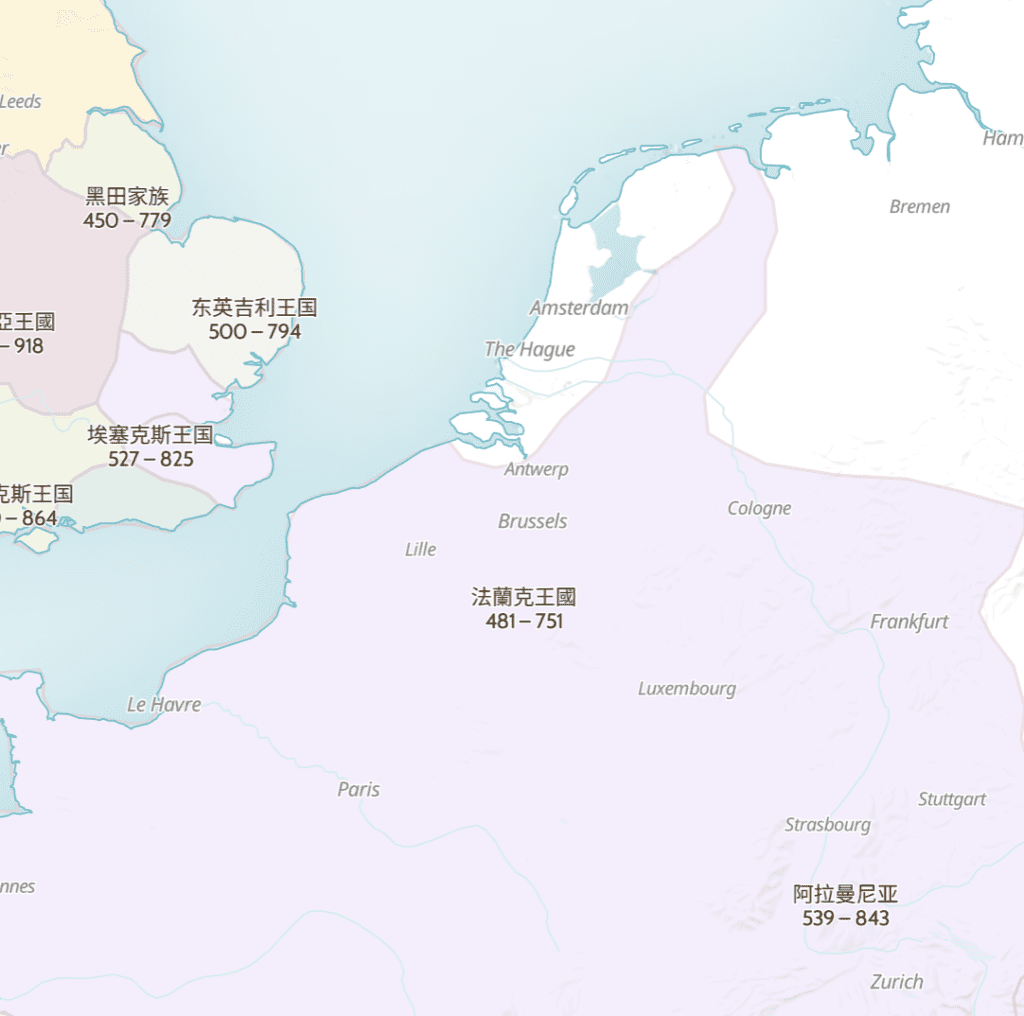

3、高卢圣咏(Gallican Chant)

高卢圣咏,是当今法国地区的主流圣咏。最大的特点就是”戏剧感拉满”!和罗马那个性冷淡风完全不同,高卢老哥唱圣咏就像在演话剧,不仅有花腔,甚至有时候还回来一段即兴solo!最骚的是,他们还偷偷融入了拜占庭的希腊文歌词和东方调式,只不过这种大杂烩的圣歌显然不可能让老罗马旗满意,随着加洛林王朝的崛起,丕平三世和查理曼这父子俩想要抱罗马教皇的大腿,于是开始了”去高卢化”运动。公元752年,教皇斯德望二世亲自来法兰克视察,当场示范了什么叫”正统罗马唱法”。这波文化降维打击直接让高卢圣咏走上了绝路。查理曼大帝更狠,直接颁布法令:全法兰克境内禁止演唱高卢圣咏,一律改用罗马官方指定版本!

虽然明面上高卢礼仪消失了,但暗地里他们的音乐基因却悄悄渗入了后世的格列高利圣咏。根据史料记载,格列高利圣咏里那种两个音调交替吟唱的方式,据说就是高卢人发明的。当前,完整的高卢圣咏已失传,后世只能靠少量的文献资料和艺术加工试图重现高卢圣咏,比如由“The Cathedral Singers, Richard Proulx (conductor)”发行的专辑《Sublime Chant: The Art of Gregorian, Ambrosian, and Gallican Chant》中的部分曲目,就试图还原高卢圣咏的豪放感。

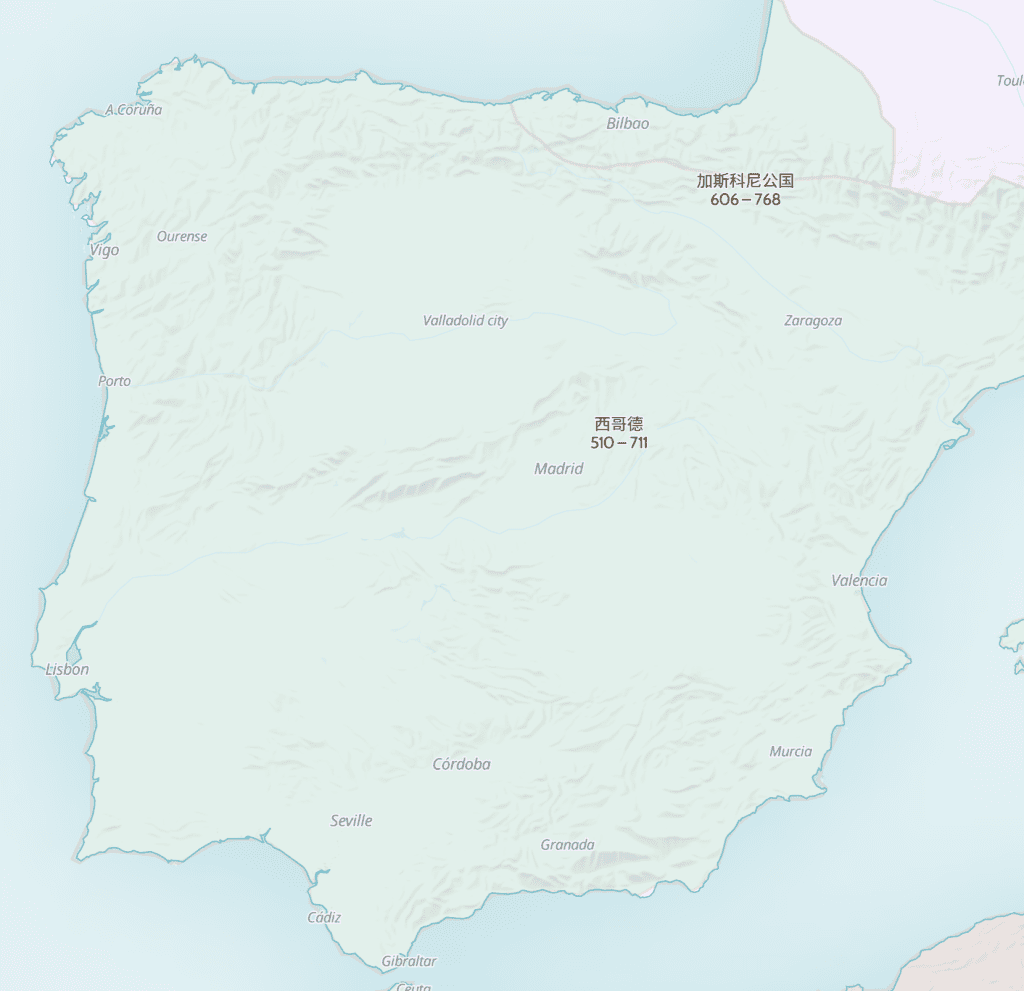

4、莫扎拉布圣咏(Mozarabic Chant)

在伊比利亚半岛被阿拉伯的星月旗帜覆盖之前,这片土地上早已回荡着一种独特的歌声——西哥特圣咏,后世更多地称它为莫扎拉布圣咏。这个名字本身就是一个时代的注脚:“莫扎拉布”(Mozarabic)源自阿拉伯语“musta’rib”,意为“阿拉伯化的”,指代那些在伊斯兰统治下依然坚守基督教信仰的西班牙信徒。然而,这歌声的根,却深扎于更古老的土壤,早在711年穆斯林跨过直布罗陀海峡之前,它已是西哥特王国天主教礼仪的灵魂。

它的故事,也是一部关于信仰、权力与存续的史诗。公元589年,当西哥特国王在托莱多宣布放弃阿里乌派信仰、皈依罗马天主教时,信经(Credo)就已在这片土地的礼仪中唱响——比罗马本地使用信经早了整整四百多年。这使得莫扎拉布礼仪与安布罗斯礼和高卢礼更为亲近,自成一体,与后来的罗马礼泾渭分明。

转折发生在基督教王国开始漫长的“再征服”运动。1085年,托莱多被收复,成了罗马教会紧握伊比利亚的枢纽。教宗委任了一位法国克吕尼修院的院长担任托莱多大主教,格里高利圣咏随之如潮水般南下。在教宗格里高利七世的强势推行下,古老的莫扎拉布圣咏几乎遭遇灭顶之灾——除了托莱多城内六个被特许的教区,其余地方的传统歌声逐渐沉寂。

它本该就此消失于历史,却因一个人的执着而重获微光——16世纪初,红衣主教希门尼斯·德·西斯内罗斯竭力复兴这一古老传统。他出版了莫扎拉布礼的弥撒经书与日课经,并专门在托莱多大教堂内设立小堂以保存其礼仪。可这已是一次融合了格里高利元素的复兴,中世纪纯正的莫扎拉布歌调,大多已随风而逝。

如今,我们对它真实的声音所知甚少。残存的乐谱大多是以难以解读的纽姆符号书写,只有约二十份手稿保留了些许可转译的旋律。我们只知道它如所有素歌(圣歌)一样,是单声部、无伴奏的男性吟唱,可区分为音节式、纽姆式、花唱式等风格。它拥有自己独特的调式系统,不同于格里高利的八调式,更接近安布罗斯圣咏的自由与地方性。

莫扎拉布圣咏,可以说是欧洲圣咏家族中最神秘、最残缺的一支。它诞生于基督教西班牙的黎明,历经伊斯兰时期的涵化,最终在罗马化的浪潮中退守成为地方性的遗存。它始终未被完全同化,也未能完整归来。那些保存在托莱多古老教堂中的歌声,因而不只是礼仪的诵唱,更是一个文明层叠交错的回声,一段关于抵抗与适应的永恒记忆。

时至今日,法国厂牌 Harmonia Mundi 旗下的 Organum 合奏团以及由伊斯梅尔·费尔南德斯·德拉奎斯塔指导的圣多明各德西洛斯修道院僧侣团体都有录制过莫咋拉布圣咏的录音并流传于世。比如《Mozarabic Chant》专辑就很好地保留了当前莫咋拉布圣咏的神韵。

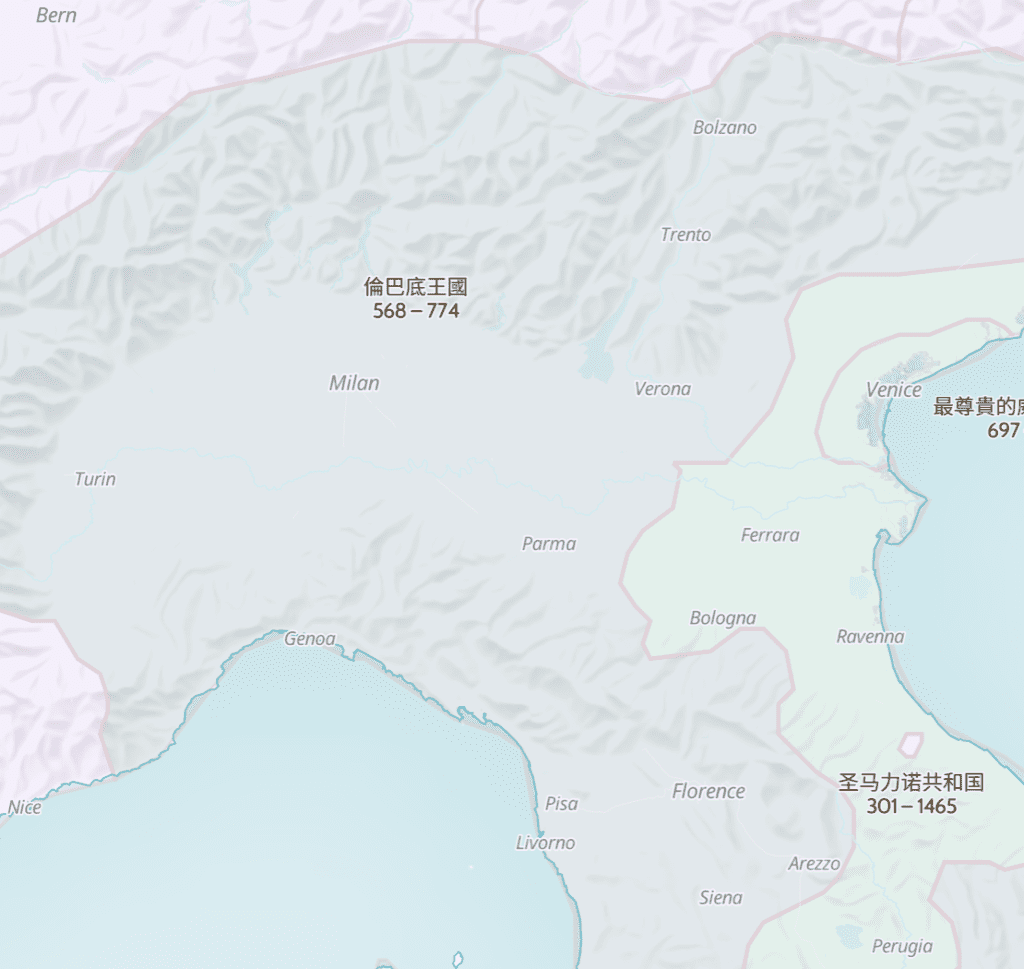

5、贝内文托圣咏(Beneventan chant)

在意大利南部的贝内文托公国,曾存在一种独特而神秘的声音——贝内文托圣咏(Beneventan Chant)。它是一种古老、具地方色彩的礼仪音乐,深深植根于伦巴第文化之中。如今,它几乎已完全消失,仅如零星的珍珠般散落在少数11世纪的手稿中,其中最重要的两部《升阶经歌集》正珍藏于贝内文托的教堂图书馆。

这些手稿本身就如同层层覆盖的珍珠,珍贵而复杂,记录着一个被主流叙事淹没的音乐世界。贝内文托圣咏的旋律风格极具辨识度:它偏好狭窄的音域,却在有限的范围内进行精巧而繁复的装饰运动,大量运用重复的短小乐句,整体气质华丽而内向。这与后世以清晰结构和五度跳进为特征的格里高利圣咏形成鲜明对比,反而更接近南意大利的另一种古老传统——古罗马圣咏。

它的消亡与一座修道院的崛起紧密相关——蒙特卡西诺修道院。作为本笃会的核心重镇和格里高利圣咏传播的重要推手,蒙特卡西诺在11世纪逐渐征服并同化了周边地区的礼仪实践。贝内文托圣咏,如同高卢圣咏或莫扎拉布圣咏一样,最终无法抵抗格里高利传统的统一化浪潮,逐渐被其吸收并取代。当前该圣咏已经彻底消失在历史的长河中,以至于大多数介绍圣咏的资料都未见期踪迹,但它确实见证了在罗马标准化礼仪席卷欧洲之前,南意大利曾经拥有的多样化和区域性的虔诚表达。它的片段式存留,为我们提供了一扇罕见的窗口,得以窥见一个没有格里高利大帝的阴影所笼罩的、另一种基督教音乐的可能面貌。

6、安布罗斯圣咏(Ambrosian Chant)

公元4世纪的米兰,一位名叫安布罗斯的主教正在悄然改变西方教会音乐的历史轨迹。当时的米兰,作为西罗马帝国的统治中心之一,正处在东西方文化的交汇点。圣安布罗斯从东方教会引入了一种新颖的歌唱方式——交替圣歌(antiphon)与应答圣歌(responsorial psalmody),这打破了西方教会过去单一应答式的传统。更为重要的是,他亲自创作赞美诗,将格律诗歌融入礼仪,其中四首的旋律竟穿越1600余年,至今仍在回响。

安布罗斯圣咏,也因此得名。但它并非由圣人一手创造,而是在他奠定的礼仪土壤中,历经数个世纪生长出的独特音乐体系。与后来一统西方的格里高利圣咏不同,安布罗斯圣咏始终保持着它的地域性骄傲,其礼仪与高卢礼、莫扎拉布礼的亲缘性,远大于罗马礼。它的旋律像一个自由奔放的诗人,拒绝被束缚在格里高利的八调式框架内。其最迷人的特征在于旋律的流动感——几乎摒弃了跳跃,完全依靠级进音程编织出如波浪般起伏的线条,大量名为“climacus”的音组记谱强化了这种蜿蜒前行的态势,听来古老而柔韧。

它的存续本身就是一个关于抵抗与奇迹的故事。公元8世纪后,在加洛林王朝推行格里高利圣咏的统一浪潮中,莫扎拉布、高卢、凯尔特等古老传统相继被吞没。唯独安布罗斯圣咏,在米兰这座城池中屹立不倒。传说,为了判定谁才蒙神悦纳,格里高利与安布罗斯的礼书曾被同时置于祭坛——结果两本书自动同时展开,宛如神意默许了两种声音并立。尽管它后来仍不免受到格里高利的影响(尤其后期加入的曲目),但它的核心仍然倔强地保持着古意。

甚至在1622年,有人试图强行将其曲调塞进格里高利的调式分类中,也普遍被认为扭曲了其本质。真正令其命脉不绝的,是扎根于日常的礼仪生活。从晨祷到晚祷,诗篇以每两周循环一遍的节奏被咏唱,搭配着简短而古老的交替圣歌。它的诗篇调式体系复杂而自成一家,收束公式自然地引歌者回到圣咏的开端。而弥撒中的圣咏更显其独特性:没有《羔羊颂》,没有《散席颂》,《垂怜经》也不独立存在。却有其他传统没有的《分饼歌》,以及许多直接从希腊文翻译而来的《转移曲》歌词,默默诉说着它与东方之间未曾断绝的纽带。

今天,你仍能在米兰总教区、伦巴第的部分地区,以及瑞士的卢加诺听到它。它没有被第二次梵蒂冈大公会议的礼仪改革浪潮卷走——某种程度上,这是因为教宗保禄六世曾就是米兰的总主教。于是,这缕自圣安布罗斯时代燃起的歌声,依然在古老的石砌教堂中摇曳,如同不曾熄灭的灯盏,照亮了一条从未被完全收编的音乐之路。此时此刻,你仍然可以去米兰大讲堂官方网站,体验到最纯正的安布罗斯圣歌录音。而BLOG主则推荐各位可以试试由 “Manuela Schenale” 女高音演唱的《Ambrosian Chant》专辑,你能听到那种不同于罗马的华丽感,仿佛能闻到熏香和东方香料的味道。

7、其他圣咏

该部分的文字参考非常少,比如盎格鲁撒克逊人生活地区,应该有单独发展的圣咏。其受到凯尔特教会影响较大,但后世流传的资料极少。这些地区的教会在历史长河中理应有自己的圣咏发展,但是在后世都逐渐被格里高利圣咏收编、同化,遗失在历史中。

第二乐章:天选打工人——教皇格里高利一世的硬核人生

公元540年,格里高利降生在罗马七丘之上的豪门望族。他爹是元老院议员,家里在罗马城有带花园的豪宅,在西西里岛有能产葡萄酒的庄园,相当于今天在北京二环内有四合院,在海南还有度假别墅的顶配玩家。

按常规剧本,格里高利本该每天穿着丝绸长袍,坐着奴隶抬的轿子,在罗马论坛和贵族们讨论”今年该征多少税”或者”哪个行省的角斗士比较能打”。事实上他也确实争气,33岁就当选罗马行政长官(Prefectus Urbi)——这个职位相当于现在的北京市市长兼最高法院院长兼卫戍区司令,是罗马帝国最显要的职位之一。

然而573年的一场家庭变故让这位人生赢家开始怀疑人生。父亲去世后,格里高利突然意识到:当官有什么意思?赚钱有什么用?看着帝国日益衰败,伦巴第人虎视眈眈,瘟疫四处蔓延,这位土豪毅然决定:散尽家财,捐建七座修道院,自己则跑进其中一座当起了普通修道士。有人认为他这是规避风险,但是他自己则坚定的认为这是来自上帝的指引。

这样的猛人自然是不可能吃斋念佛静心打坐的,这位前CEO把企业化管理带进了修道院:制定精确到分钟的作息表,开发高效的抄经流水线,甚至改革了修道院的财务管理体系。结果就是:凭借着自己的超能力和钞能力,他所在的修道院很快成为全罗马效率最高、藏书最多的”标杆修道院”。

时任教皇佩拉吉二世很快发现了这个人才,先是派他担任驻君士坦丁堡大使(相当于中世纪版驻欧盟代表),期间他不仅完成了外交任务,还抽空和东罗马神学家们battle了好几轮教义,结果自然是大获全胜。

589年,罗马遭遇连环暴击:台伯河决堤淹没半个城市,紧接着鼠疫爆发,教皇本人也不幸中招去世。元老院和教士们紧急开会,最后竟然全票通过:”快请格里高利老师出山!”这个看上去有些不可思议的结果,实际上是因为当时教皇可不是个好位置,格里高利不像是继承大统,反而像是推出来背锅的。

据说当时格里高利正在修道院种菜,听到消息后连夜写了封辞职信,甚至试图躲进森林逃避任命——但最终还是被人民群众”抓”回了罗马圣彼得大教堂,强行加冕为天主教第64任教皇(590年9月13日~604年3月12日在位)。

上任后的格里高利面临的是地狱难度的副本:面对着伦巴第人围城(军事危机)、粮仓见底(经济危机)、瘟疫持续(公共卫生危机)、教会腐败(管理危机)等变态难度的问题,但作为天降大任的猛人,他的操作堪称中世纪危机管理教科书。首先格里高利打开教会金库购买粮食,建立全城赈灾网络。随后亲自谈判吓退伦巴第人(传说他白衣出城,靠气势震慑蛮族),接着改革教会财政,建立史上第一个教区预算制度,最后整顿神职人员纪律,开除摸鱼的主教。

一套操作行云流水,最后甚至超额完成了任务:他要把当时的教会音乐:圣咏进行改革!格里高利发现各地教堂唱的圣咏五花八门,有的像意大利歌剧,有的像日耳曼战歌,有的甚至带点阿拉伯风情。这位CEO不能忍了:”这像话吗?每个分公司的歌都不能统一,那人心还能统在一起吗?”于是作为当时摆平了一堆破事,威望值刷的起飞的教皇,对这场即将影响千年的音乐统一运动,即将亲自拉开序幕。

第三乐章:圣歌与圣鸽——格里高利圣咏的诞生

根据9世纪流传的官方说法,某天格里高利一世正在为圣咏标准化愁秃头时,突然一只圣灵化身的鸽子飞到他肩上,对着他的耳朵逐句吟唱天籁之音。教皇急忙召唤秘书躲在帘后速记,这才有了格里高利圣咏的原始曲谱。

这个传说听起来充满魔幻现实主义色彩,但中世纪的吃瓜群众就信这一套——毕竟神圣的鸽子怎么可能有什么坏心思,总比承认圣歌其实融合了高卢、罗马、拜占庭甚至阿拉伯元素来得好接受吧。

实际的操作远比传说枯燥但更有趣。格里高利一世本质上是个项目管理大师,他搞的“圣咏标准化工程”包含以下硬核步骤:

首先成立了一批修士专家组,带着羊皮纸奔赴各地记录当地的圣咏旋律。这些专家组可不是随便糊弄人的,他们需要分辨哪些是正统罗马调,哪些掺了高卢野路子,哪些带着阿拉伯味儿。不得不说,这批由教皇钦点的专家组确实非常专业,很快就完成了第一期任务。

接着格里高利在拉特兰宫设立了一个编曲“办公室”,由教皇亲自担任艺术总监。团队里有语言学家检查拉丁文发音,有数学家计算音程比例,还有吟唱师负责试唱验证。在完成了格里高利圣咏标准化规范之后,教皇再次派遣专家组下基层教堂,将规范化后的格里高利圣咏推广到各地。

整个格里高利圣咏的推广过程持续了数百年的时间,即使是在格里高利本人辞世后,仍然被教会和当权者作为统治工具而尽力推广。但格里高利圣咏能延续了千年成为经久不衰,则有其自身的独到之处。首先是仅允许使用纯人声演绎,因为教会认为乐器会唤醒肉体欲望,只有人声才能直通上帝。其实这是为了避免了各地教堂的乐器不统一会造成传播上的麻烦。接着是只允许单旋律禁止和声,这倒不是教会不会搞和声,而是故意保持这种显得很神圣、很牛逼的格调——这个后来被苹果学到了精髓。最后则是格里高利圣咏必须使用拉丁文,不管你是法兰克人还是撒克逊人,唱圣咏都得用拉丁语。这波操作直接让拉丁语多苟了五百年,直到英语最后统一了欧洲。

不管怎么说,在教宗大人的努力之下,格里高利圣咏得以顺利推广。604年,这位工作狂教皇在持续发烧中仍口授政务信件,最后留下的遗言是:”对此世间万物,我已无甚牵挂。”但他恐怕没想到,自己主持修订的格里高利圣咏,会在接下来千年里持续回荡在欧洲每座教堂的穹顶下,成为中世纪最独特的文化IP,也是他这一生中最重要的成就。

第四乐章:千年圣咏——格里高利圣歌的发展

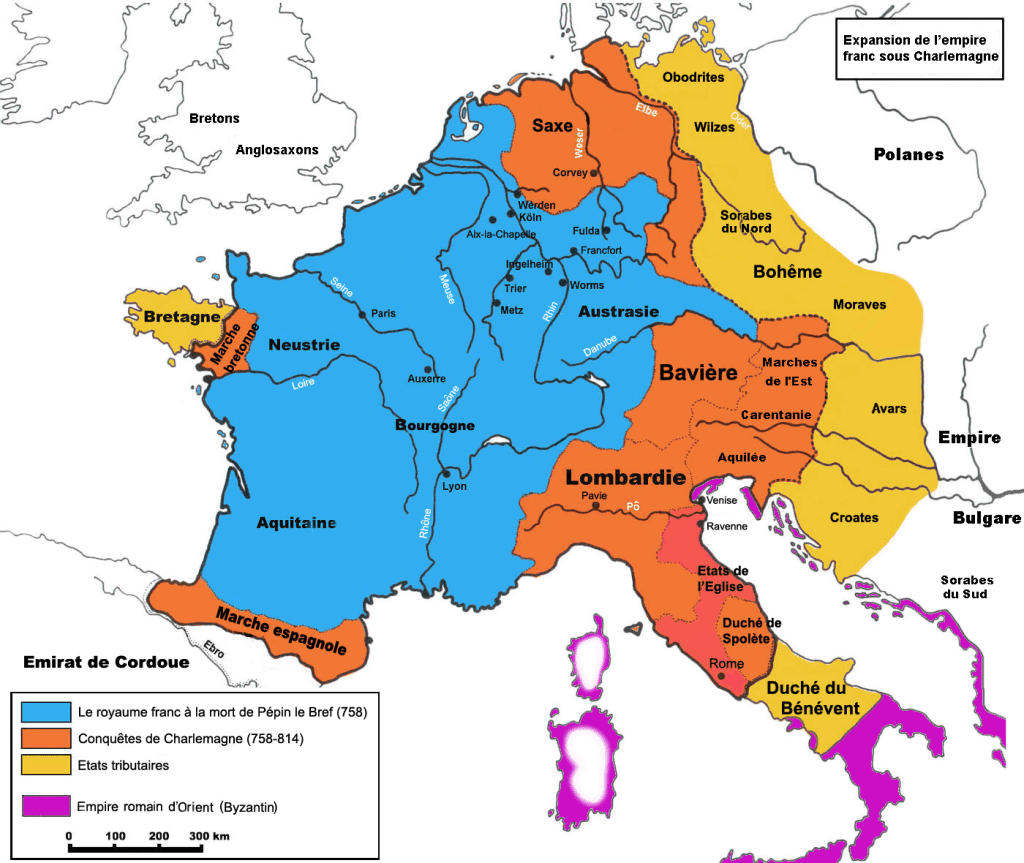

格里高利一世死后一百多年,欧洲又冒出来一个猛人——法兰克国王查理曼大帝(742年4月2日—814年1月28日)。当查理曼在亚琛戴上镶满宝石的王冠时,这个武力值MAX的皇帝有个难以启齿的秘密:他几乎不识字!但这不影响他成为文化产业的顶级操盘手。看着地图上从比利牛斯山到易北河的庞大帝国,听着境内几十种方言吵吵嚷嚷,查理曼一拍桌子:”必须找个能统一思想的文化武器!”

很快这个武器就被找到了,就是被罗马教皇开过光的格里高利圣咏。但问题来了——正版罗马圣咏唱起来磨磨唧唧,根本不符合法兰克勇士们的审美。于是查理曼的宫廷乐师们开始了骚操作:把罗马圣咏的歌词保留,旋律却偷偷换成带高卢风味的激昂调式,就像给拉丁经文配上了维京战歌的BGM。

查理曼的手段具有相当的前瞻性和耐心。785年,应查理曼请求,教宗哈德良一世将附有罗马圣歌的教宗圣礼书送至加洛林宫廷,要求帝国每个修道院都必须开设”圣咏培训班”,教材统一使用罗马官方认证的《圣咏集》。来自罗马的音乐教官拿着王室补贴,在各个修道院之间巡回教学,顺便暗中检查有没有人偷唱高卢老调。

为了彻底消灭地方变体,查理曼的工程师们改进了乐谱记录系统。他们在羊皮纸上画出精确的四线谱,规定每个纽姆符号的演唱时长,甚至发明了表示音高的字母标记。这套系统准确到能让撒克逊蛮子和普罗旺斯诗人唱出完全相同的旋律——堪称中世纪最早的”音乐ISO标准”。

经过三十年强制推广,奇迹发生了:从巴塞罗那到汉堡,从布列塔尼到波希米亚,所有教堂传出的都是同一旋律的圣咏。格里高利圣咏终得以向更广阔的天地传播,日耳曼武士用粗犷嗓音唱拉丁文,意大利神父带着歌剧式颤音,凯尔特修士加入微妙装饰音——但核心旋律始终保持一致。这种”标准化”意外促成了音乐大融合:北方的刚劲节奏遇上南方的华丽花腔,东方拜占庭的复杂调式碰撞西欧的简单韵律。正是这种混血特质,让格里高利圣咏比纯正罗马原版更有生命力。

现代音乐学家通过比对手稿发现:查理曼推广的所谓”格里高利圣咏”,其实混入了大量高卢圣咏的旋律特征。比如《进台咏》的某些段落明显带着法兰克民歌的进行曲节奏,《奉献咏》里藏着凯尔特人的循环音型。但查理曼坚持宣称这是”纯正罗马传统”,甚至派人编写《格里高利传记》,详细描写教皇如何受圣灵启示创作圣咏。这个营销手段如此成功,以至于后世整整八百年都相信这些旋律真是格里高利一世亲手写的——证明好的产品需要好故事,更好的产品需要编故事。

查理曼没想到的是,他强推的音乐标准化运动意外创造了第一个”欧洲文化共同体”。当各国修士用相同旋律祈祷时,无形中构建了超越民族的文化认同。这种认同后来催生了复调音乐、推动了文艺复兴,甚至为当今的欧盟成立,埋下了伏笔。(全文9139字)

参考资料

维基百科(参考中文、英文、意大利语、法语等大量词条)

世界历史地图集(本文部分地图截图)

YouTube(本文部分引用视频)

QQ音乐(本文部分引用音频)

今天是教宗圣额我略一世的纪念日

音樂是有聲的“禱告”——論格里高利聖詠的形態與發展 – 瘋|澳門文創雜誌

中世纪音乐之格里高利圣咏 – 知乎

The Life of Fursa

SCA Bardic Arts (Unofficial)

Celtic chant | Grove Music

Laudes Regiae: Christus Vincit

Servizio per la pastorale liturgica

Old Roman Chant: Mass for St Marcel | harmonia mundi

Greek Anonymous Gregorian Chant Old Roman Chant – Messe de Sainte Marcel Chants de lEglise de Rome Ensemble Organum PeresMesse de Saint Marcel: Chants de l’Église de Rome von Marcel Pérès – akuma.de